भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र की स्थिति तथा विस्तार (Situation and Extent)

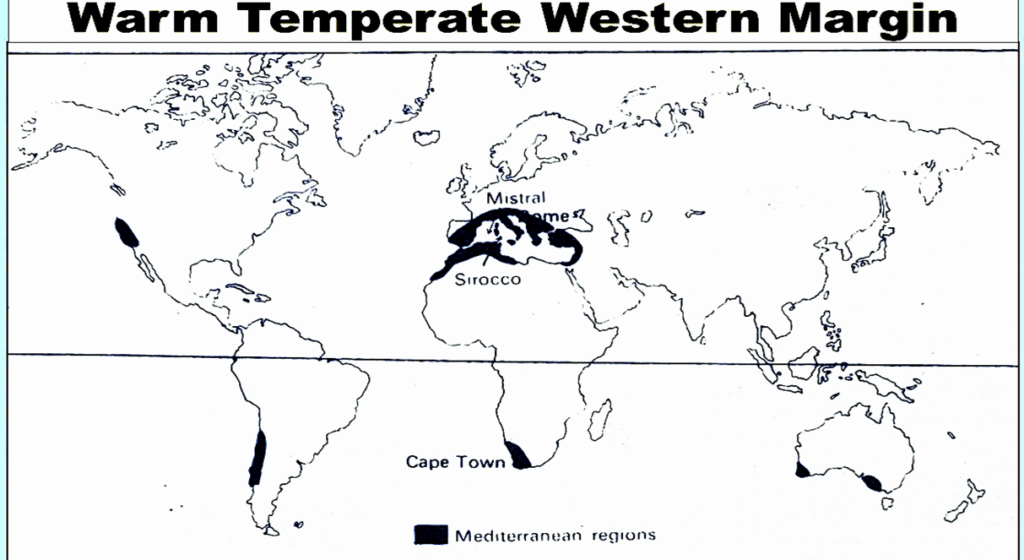

इस प्रकार की जलवायु को भूमध्य सागर के निकट विस्तार के कारण भूमध्य सागरीय जलवायु की संज्ञा दी गई है। यह जलवायु पृथ्वी पर 30° से 45° अक्षांशों के मध्य, महाद्वीपों के पश्चिमी समुद्र तटीय भागों में विशिष्ट रूप से पाई जाती है। यह जलवायु निम्नलिखित छह विशिष्ट क्षेत्रों में परिलक्षित होती है–

- पुर्तगाल से टर्की तक विस्तृत भूमध्य सागर के उत्तरवर्ती तटीय क्षेत्र तथा ईरान का पठारी भाग।

- भूमध्य सागर के दक्षिणी तट पर स्थित ब्रेनगाजी का उत्तर भाग।

- संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत कैलिफ़ोर्निया का मध्य एवं दक्षिणी तटीय क्षेत्र।

- मध्य चिली।

- दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत केपटाउन का समीपवर्ती क्षेत्र।

- ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी तथा दक्षिण-पश्चिमी समुद्र तटीय भाग।

भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र की जलवायु (Climate)

इस क्षेत्र में गर्मियों के सबसे अधिक तापमान सामान्यतः 21° से 27° सेल्सियस के मध्य होता है, जबकि शीतकालीन न्यूनतम तापमान लगभग 4° से 10° सेल्सियस के बीच रहता है। यहाँ का वार्षिक औसत तापमानांतर प्रायः 11° से 17° सेल्सियस तक होता है। शीत ऋतु में इस जलवायु प्रदेश में शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों के प्रभाव से हल्की वर्षा होती है, जबकि ग्रीष्म ऋतु पूर्णतः शुष्क रहती है।

भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र मे वर्षा (Rain)

भूमध्य सागरीय जलवायु की एक प्रमुख विशेषता है इसका शुष्क ग्रीष्मकाल तथा नम शीतकाल। इस क्षेत्र की औसत वार्षिक वर्षा सामान्यतः 35 से 75 सेंटीमीटर के मध्य रहती है। कुल वार्षिक वर्षा का लगभग 75 प्रतिशत भाग शीत ऋतु के दौरान होता है, जो कि पछुआ पवनों और मध्य अक्षांशीय चक्रवातों से प्राप्त होती है। यद्यपि शीत ऋतु में आर्द्रता बनी रहती है, तथापि मेघाच्छादन नगण्य होता है। इसके विपरीत, प्रखर धूप इस जलवायु का एक महत्त्वपूर्ण लक्षण है। ‘रेड ब्लफ’ को इस जलवायु का एक प्रमुख प्रतिनिधि नगर माना जाता है।

भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र मे वायु दाब एवं पवनें (Air Pressure and Winds)

भूमध्य सागरीय जलवायु का निर्माण वस्तुतः वायुदाब पेटियों के मौसमी संचलन से होता है। सूर्य के उत्तरायण होने पर ये पेटियाँ उत्तर की ओर खिसकती हैं, जिससे ग्रीष्म ऋतु में उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब का क्षेत्र स्थापित हो जाता है, जिससे प्रतिचक्रवातीय स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। इस दौरान सहारा मरुस्थल से उठने वाली गर्म, शुष्क तथा धूलयुक्त ‘सिरोको’ पवनें, भूमध्य सागर पार कर दक्षिणी यूरोप तक पहुँचती हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में ‘लाल आँधी’ कहा जाता है। सूर्य के दक्षिणायन के समय, ये क्षेत्र पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाते हैं, और मध्य अक्षांशीय चक्रवात सक्रिय हो जाते हैं। साथ ही, शीत ऋतु में चलने वाली ठंडी बोरा एवं मिस्ट्रल पवनें तापमान को गंभीर रूप से कम कर देती हैं।