ज्वार-भाटा और तरंगों की भांति जलधाराओं से भी महासागरीय जल निरंतर गतिशील होता है। स्थलीय नदियों की भांति महासागरों की विशाल जलराशि का निश्चित दिशा एवं गति से प्रवाहित होना, जलधारा कहलाता है, जिसके द्वारा जल, ऊष्मा, लवणता एवं जीव-जन्तुओं का प्रवाह एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में होता है। तरंगों एवं ज्वारों से समुद्री जल में दोलन उत्पन्न होता है, जबकि धाराओं में पृष्ठीय जल का ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज प्रवाह होता है। जलधाराओं का प्रवाह एक निश्चित दिशा एवं वेग से अनवरत होने के कारण महासागरों का सम्पूर्ण भाग प्रभावित होता है। महासागरों में अनुकूल दिशा में जलयानों के चलने से ईंधन एवं समय की बचत होती है। जलधाराओं का उपयोग समुद्री यातायात, तटीय मौसम, समुद्री जीव-जन्तुओं एवं वनस्पतियों की प्रकृति, मत्स्यखेत आदि में वृहद स्तर पर किया जाता है।

महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति तथा गति को प्रभावित करने वाले कारक

| पृथ्वी के परिक्रमण से संबंधित कारक | बाह्य सागरीय कारक | महासागरों से संबंधित कारक | सागरीय धाराओं में परिवर्तन से संबंधित कारक |

|---|---|---|---|

| पृथ्वी का घूर्णन | वायुमंडलीय दाब | तापमान | तट की दिशा व आकार |

| विक्षेपक् बल | प्रचलित पवन | लवणता | मौसम में परिवर्तन |

| वर्षा | घनत्व | नितल की स्थलाकृति | |

| वाष्पीकरण | बर्फ का पिघलना | ||

| दाब प्रवणता |

महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति (Origin of Ocean Currents)

महासागरीय धाराओं के उद्भव के, प्रवाह, प्रवाह की दिशा, प्रकृति, वेग आदि अनेक प्रभावी कारक हैं, जिनके सम्मिलित योगदान के कारण ही धाराओं का ऊर्ध्व एवं क्षैतिज प्रवाह संभव हो पाता है। इस प्रकार समुद्री धाराएँ अनेक कारकों के सम्मिलित प्रभाव का प्रतिफल हैं, जिनमें तापमान, पवन, लवणता पृथ्वी का परिक्रमण, ज्यारोष्मक बल एवं जल का घनत्व आदि मुख्य कारक हैं। इन कारकों को 4 प्रमुख एवं कई उपवर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है-

1. समुद्री कारक

क. तापमान

ख. लवणता

ग. घनत्व

घ. हिमगलन

2. वायुमंडलीय कारक

क. वायुदाब तथा पवन

ख. वर्षण

ग. सूर्याताप एवं वाष्पीकरण

घ. मौसम परिवर्तन

3. पृथ्वी का परिक्रमण एवं परिक्रमण

4. समुद्रों की प्रकृति

समुद्री कारक (Marine Factors)

समुद्री कारकों में तापमान, घनत्व, लवणता, हिमगलन से प्राप्त जल आदि महत्त्वपूर्ण हैं, जिनका प्रभाव धाराओं के उद्भव एवं प्रवाह पर पड़ता है।

तापमान (Temperature)

महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति को प्रभावित करने में तापमान का अंतर महत्त्वपूर्ण होता है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जल का तापमान निरंतर कम होता जाता है। विषुवत रेखीय प्रदेशों में समुद्री जल का तापमान अधिक होता है, जिस कारण जलकणों का संचलन होता है। इसी प्रकार उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में जल का तापमान कम होता है जिस कारण जलकणों का संकुचन होता है। का पृष्ठीय जल, जलधारा के रूप में प्रवाहित होता है। जलधाराओं के इस प्रवाह के कारण सतह पर जल की कमी हो जाती है, जिसकी पूर्ति हेतु ध्रुवीय क्षेत्रों से शीतल एवं भारी जल का अंतःप्रवाह भूमध्य रेखा की ओर होता है। जब ये धाराएँ, क्षैतिजगति तल के अधो भाग में पहुँचती हैं तब ऊर्ध्वगामी तरंगों के रूप में सतह पर पहुँचकर जल के अभाव की पूर्ति करती हैं।

इस प्रकार तापमान की विषमता के कारण केवल पृष्ठीय जल का ही स्थानांतरण नहीं बल्कि महासागरों में एक जल संचार व्यवस्था का सृजन होता है। भूमध्य रेखीय प्रदेश से उच्च अक्षांशों की ओर पृष्ठीय जल का प्रवाह, उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में शीतल जल का भारी होने के कारण अधोगामी होना, उच्च अक्षांशीय प्रदेशों से भूमध्य रेखीय क्षेत्रों की ओर अध:जल का प्रवाहित होना तथा पुनः उसका ऊर्ध्वगामी होकर महासागरीय सतह पर पहुँचने के साथ ही जल संचार-चक्र पूर्ण होता है।

लवणता (Salinity)

महासागरीय धाराओं पर जल की lवणता का भी प्रभाव पड़ता है। समुद्री जल की लवणता और घनत्व में समानुपातिक संबंध होता है। जल की लवणता अधिक होने पर घनत्व अधिक जबकि लवणता कम होने पर घनत्व कम होता है। जल का घनत्व अधिक होने पर जल के नीचे बैठने से वहाँ का जल स्तर निम्न हो जाता है, जिसकी क्षतिपूर्ति हेतु कम घनत्व वाले क्षेत्रों से जलधाराएँ अधिक घनत्व वाले क्षेत्रों में प्रवाहित होने लगती हैं।

लवणता की भिन्नता के कारण ही अटलांटिक महासागर में जिब्राल्टर जलडमरूमध्य से होकर भूमध्य सागर में धाराओं का प्रवाह होता है, जबकि भूमध्य सागर से अटलांटिक महासागर की ओर जल का अध:प्रवाह होता है। अरब सागर से समूह की सतह से धाराओं का प्रवाह लाल सागर की ओर होता है और लाल सागर से अरब सागर की ओर अध:प्रवाह होता है। इसी प्रकार बाल्टिक सागर में लवणता कम होने के कारण पृष्ठ तल प्रवाह उत्तरी सागर की ओर होता है, जबकि उत्तरी सागर में लवणता अधिक होने के कारण अध:प्रवाह बाल्टिक सागर की ओर होता है।

घनत्व (Density)

तापमान तथा लवणता की भाँति समुद्री जल का घनत्व भी धाराओं की उत्पत्ति में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महासागरों के जल के घनत्व में क्षेत्रीय अंतर के कारण दाब प्रवणता स्थापित होती है, जिससे जल की ऊर्ध्वगामी प्रवाह होता है। विदित है कि समुद्रों में गहराई बढ़ने से दबाव में वृद्धि होती है। स्पष्ट है कि सागर तल पर निम्न दबाव तथा सागर नितल में अधिक दबाव रहता है, जिससे जल नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित होता है।

समुद्री जल के घनत्व पर तापमान एवं लवणता के साथ वाष्पीकरण, नदियों एवं हिमगलन का भी प्रभाव पड़ता है। वाष्पीकरण की अधिकता से जल के घनत्व में वृद्धि होती है तथा वाष्पीकरण में कमी से घनत्व में कमी आती है। नदियों एवं हिम द्रवण से समुद्रों में स्वच्छ जल की पूर्ति होने से सागरीय जल का घनत्व कम हो जाता है।

महासागरों में तापमान, लवणता, वाष्पीकरण, नदियों एवं हिम-द्रवण से जलपूर्ति प्रत्येक स्थान पर समान नहीं है, जिस कारण जल का घनत्व भी प्रत्येक स्थान पर समान नहीं होता है। इसी विषमता के कारण महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति एवं उनका प्रवाह होता है।

हिमगलन (Ice Melting)

ग्रीष्म ऋतु में ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान की अधिकता के कारण हिमगलन द्वारा समुद्रों को वृहद स्तर पर स्वच्छ जल की प्राप्ति होती है। हिमगलन के कारण जल के घनत्व में कमी आती है तथा जल स्तर ऊँचा हो जाता है। महासागरीय धाराओं का प्रवाह उच्च जल स्तर से निम्न जल स्तर की ओर होता है।

वायुमंडलीय कारक (Atmospheric Factors)

महासागरीय धाराओं पर वायुमंडलीय कारकों वायुदाब, पवन, वृष्टि, सूर्याताप, वाष्पीकरण आदि का प्रभाव पड़ता है। इन कारकों के द्वारा धाराओं की दिशा, प्रवाह एवं वेग निर्धारित होता है। महासागरीय जल को प्रभावित करने वाले वायुमंडलीय कारक निम्नलिखित हैं-

वायुदाब तथा पवन (Air Pressure and Wind)

समुद्री धाराओं की उत्पत्ति पर सबसे अधिक प्रभाव वायुदाब तथा पवन का होता है। महासागरों के पृष्ठीय जल पर वायुदाब के विवरण में विभिन्नता पाई जाती है। वायुदाब अधिक होने पर जल सतह निम्न हो जाती है, जबकि निम्न वायुदाब के क्षेत्र में समुद्री सतह अपेक्षाकृत उच्च रहती है। इस प्रकार वायुदाब की विषमता के कारण समुद्री जल स्तर में विषमता उत्पन्न हो जाती है। इससे सागरीय जल प्रवणता का निर्माण होता है, जिसके सहारे समुद्री धाराएँ प्रवाहित होती हैं। इन धाराओं को ‘प्रवणता धाराएँ‘ कहा जाता है।

पृथ्वी पर प्रचलित होने वाली प्रचलित पवनें, जब महासागरों के ऊपर चलती हैं तब ये पृष्ठीय जल से घर्षण करती हैं। पवन का वेग अधिक होने पर घर्षण बल अधिक तथा वेग कम होने पर घर्षण बल में कमी आती है। ये पवनें महासागरों के पृष्ठीय जल से घर्षण करती हुई प्रवाहित होती हैं तथा समुद्री जल को बहाकर तटवर्ती क्षेत्रों में एकत्रित कर देती हैं।

हिंद महासागरीय धाराओं में मानसूनी पवनों के प्रवाह के कारण ग्रीष्म एवं शीत ऋतु के अनुसार परिवर्तन होता है। ग्रीष्मकाल में धाराएँ मानसूनी पवन प्रवाह के कारण अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती हैं, परंतु शीत ऋतु में धाराएँ दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती हुई भूमध्य रेखीय पेटी के पूर्व में प्रवाहित होती हैं।

वर्षाण (Precipitation)

महासागरों में स्थल की भाँति वर्षाण का वितरण समान नहीं है। सागरों में जहाँ पर वर्षा अधिक होती है वहाँ जल स्तर उच्च होता है। इसके विपरीत जहाँ वर्षा की न्यूनता या शून्य होती है उन क्षेत्रों में जल स्तर निम्न होता है।

वर्षा का प्रभाव लवणता की मात्रा पर भी पड़ता है। जहाँ स्वच्छ जल की आपूर्ति अधिक होती है वहाँ की लवणता में कमी से जल का घनत्व कम हो जाता है। इसी कारण अधिक वर्षण वाले विषुवत रेखीय प्रदेशों से निम्न वर्षा वाले उच्च अक्षांशीय प्रदेशों की ओर धाराओं का प्रवाह होता है। भूमध्य रेखीय प्रदेशों में उच्च अक्षांशीय प्रदेशों की अपेक्षा वर्षा अधिक होती है, जिससे यहाँ जल स्तर उच्च रहता है तथा उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में निम्न वर्षा होने के कारण जल स्तर निम्न हो जाता है। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र में वर्षा की न्यूनता तथा वाष्पीकरण की अधिकता के कारण जल स्तर निम्न हो जाता है, जिससे यहाँ अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों से धाराओं का आगमन होता है।

सूर्याताप एवं वाष्पीकरण (Insolation and Evaporation)

सूर्याताप और वाष्पीकरण में घनिष्ठ संबंध होता है, जिसका प्रभाव महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति पर भी पड़ता है। महासागरीय क्षेत्रों में जहाँ पर तापमान अधिक होता है, वहाँ वाष्पीकरण की दर अधिक होने के कारण लवणता की मात्रा में वृद्धि होती है तथा उस सागरीय भाग का जल स्तर निम्न हो जाता है। इसके विपरीत, जहाँ सूर्याताप तथा वाष्पीकरण की मात्रा कम होती है, वहाँ का जल स्तर उच्च होता है। इस प्रकार तापमान एवं वाष्पीकरण की विषमता के कारण ‘जल स्तर प्रवणता‘ का निर्माण होता है। इस प्रवणता के सहारे उच्च जल स्तर से निम्न जल स्तर की ओर जलराशियों का प्रवाह होता है। अधिक होता है तथा आंशिक बंद सागरों में तापमान तथा वाष्पीकरण की मात्रा अधिक होने के कारण लवणता एवं घनत्व अधिक होता है। इन कारणों से समुद्रों का जल स्तर निम्न हो जाता है, जिससे बाहरी जलधाराओं का आगमन इन समुद्रों में होता है। भूमध्य सागर इसका प्रमुख उदाहरण है।

पृथ्वी का परिक्रमण (Revolution of Earth)

पृथ्वी, सौरमंडल का एक महत्वपूर्ण ग्रह है। परिक्रमण तथा परिक्रमण पृथ्वी की दो गतियाँ हैं, जिससे वह अपनी धुरी पर परिक्रमण करती हुई एक अंडाकार पथ पर सूर्य का परिक्रमण करती है। इसमें विद्यमान गुरुत्वाकर्षण शक्ति इसको ब्रह्मांड में स्थायित्व प्रदान करती है। इसकी गतियाँ एवं गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव महासागरीय धाराओं पर भी पड़ता है।

पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण विक्षेपक बल उत्पन्न होता है। इस बल के कारण समुद्रों में जलराशियों का प्रवाह सीधे न होकर उत्तरी गोलार्द्ध में अपनी दिशा के दाईं ओर दक्षिणी गोलार्द्ध में बाईं ओर होता है।

समुद्रों की प्रकृति एवं मौसम में परिवर्तन (Nature of the Oceans and Change in Weather)

समुद्रों की प्रकृति संबंधी भी अनेक कारक हैं, जिनसे जलधाराओं के वेग, उनका विस्तार एवं दिशा का नियंत्रण होता है।

समुद्र तट की प्रकृति (Nature of the Coast)

समुद्र तट का आकार, प्रकार तथा दिशा का प्रभाव समुद्री धाराओं के वेग, विस्तार एवं दिशा आदि पर पड़ता है। जब समुद्री धाराएँ तटों से टकराती हैं तब वे तटों के सहारे प्रवाहित होती हैं और तटों के आकार के अनुसार उनकी दिशा निर्धारित होती है। हिंद महासागर में समुद्री धाराएँ जब भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग से टकराती हैं तब वे दो शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं। इनकी एक शाखा अरब सागर तथा दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। इसी प्रकार अटलांटिक महासागर के पश्चिमी तट पर जब समुद्री धाराएँ टकराती हैं तब सेनेगैक अंतरीप के अवरोध के कारण दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। इसकी एक शाखा उत्तर में तट के सहारे प्रवाहित होती हुई उत्तरी विषुवत रेखीय धारा में मिल जाती है, जबकि दूसरी शाखा ब्राजील तट के सहारे दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। इसी प्रकार प्रशांत महासागर में द्वीपों के अवरोध के कारण जलधाराएँ विभिन्न दिशाओं में मुड़कर प्रवाहित होती हैं।

मौसम परिवर्तन (Change in Weather)

मौसम परिवर्तन का प्रभाव महासागरों की धाराओं पर पड़ता है। जब मौसम या ऋतु परिवर्तन होता है तब वायुदाब एवं समयांती पवन पेटियों में विस्थापन होता है, जिससे पवनों की दिशाओं में भी परिवर्तन हो जाता है। इसका प्रमुख उदाहरण हिंद महासागर की धाराएँ हैं। मानसूनी पवनों में मौसमनुसार, परिवर्तन होता है, जिससे यहाँ की धाराओं की दिशा परिवर्तित हो जाती है। शीतकाल में उत्तरी हिंद महासागर में स्थलीय पवन प्रवाह के कारण धाराएँ तट के सहारे पूरब से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती हैं। ग्रीष्म काल में समुद्री पवन प्रवाह के कारण इस महासागर की प्रति विषुवत रेखीय एवं उत्तरी विषुवत रेखीय धाराओं की दिशा में परिवर्तन हो जाता है। अटलांटिक महासागर में पवन पेटियों के विस्थापित होने से दक्षिण में विषुवत रेखीय जलधाराओं का विस्थापन हो जाता है। ग्रीष्मकाल में विषुवत रेखीय धाराओं के कुछ अंश उत्तर तथा शीतकाल में दक्षिण में विस्थापित हो जाते हैं। ग्रीष्मकाल में विषुवत रेखीय धारा का प्रवाह क्षेत्र संकीर्ण होता है। साथ ही, इस महासागर से संलग्न समुद्रों में प्रवाहित होने वाली धाराओं पर वायुदाब एवं पवन पेटियों के विस्थापन का प्रभाव पड़ता है।

महासागरीय जलधाराओं के प्रकार (Types of Ocean Currents)

महासागरों में प्रवाहित होने वाली जलधाराएँ विभिन्न जलवायविक क्षेत्रों में प्रवाहित होती हैं। इसमें उनमें संबंधित जलवायु तत्त्वों को विशेषताएँ सन्निहित हो जाती हैं। यद्यपि, एक धारा में भिन्न-भिन्न स्थानों पर अलग-अलग विशेषताएँ विद्यमान होती हैं, परंतु संपूर्ण धाराओं की दृष्टि से अत्यधिक अंतरों के आधार पर समुद्री धाराओं को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है।

उष्ण जलधारा

उष्ण जलधाराओं का प्रवाह निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों से उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों की ओर होता है। इनका तापमान वायुमंडलीय तापमान से अधिक होता है।

शीतल जलधारा

शीतल धाराओं का प्रवाह उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों से निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों की ओर होता है। ये धाराएँ समुद्र की सतह पर प्रवाहित होती हैं और इनका तापमान वायुमंडल के सामान्य तापमान से कम होता है।

महासागरों की धाराओं के विस्तार, गति एवं सीमा में भिन्नता पाई जाती है। इसके आधार पर इनको प्रवाह, धारा एवं विशाल धारा में वर्गीकृत किया जाता है।

1. प्रवाह (Drift)- महासागरीय पवनों से उत्प्रेरित होकर से पृष्ठीय जल मंद गति आगे की ओर अग्रसर होता है तथा उसे ‘प्रवाह’ की संज्ञा दी जाती है। इनकी सीमाएँ अस्पष्ट होती हैं। जब समुद्री सतह पर पवन वेग 16 से 24 किमी./घंटा होता है तब इनकी उत्पत्ति होती है। इसके द्वारा समुद्री सतह का ऊपरी जल संचालित होता है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह तथा दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह इसके प्रमुख उदाहरण हैं।

2. जलधारा (Current)- महासागरीय जल, जब एक निश्चित सीमा एवं दिशा में अग्रसर होता है तब उसे धारा की संज्ञा दी जाती है। इसकी गति 5 से 10 किमी./घंटा होती है। ये जलधाराएँ महासागरीय जल परिसंचरण का एक महत्त्वपूर्ण अंग होती हैं। इनकी तापीय विशेषताओं के कारण दो प्रकार (उष्ण धारा तथा शीतल धारा) की होती हैं।

3. विशाल जलधारा (Stream)- जब समुद्रों का जल एक निश्चित स्पष्ट सीमा एवं दिशा से तीव्र गति से नदियों की भाँति गतिशील होता है तब उसे ‘स्ट्रीम’ (विशाल धारा) की संज्ञा दी जाती है। इसकी गति, प्रवाह एवं धारा की अपेक्षा अधिक होती है। गल्फ स्ट्रीम इसका एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है।

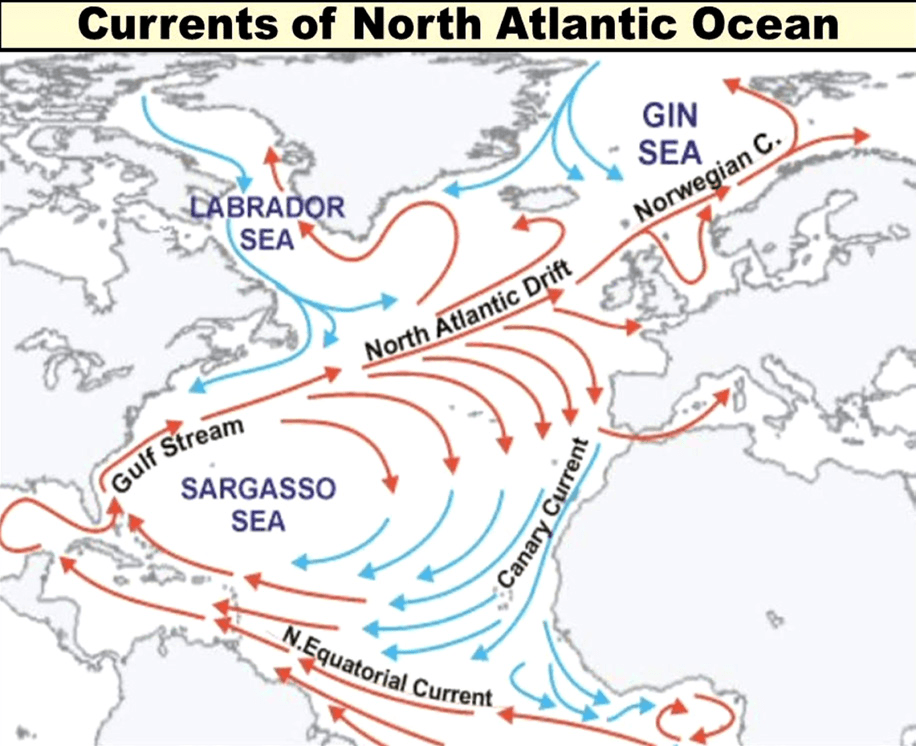

अटलांटिक महासागर की जलधाराएँ (Currents of Atlantic Ocean)

अटलांटिक महासागर की जलधाराओं को उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागर में विभाजित किया गया है।

भूमध्य रेखा के उत्तर की जलधाराओं को उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराएँ कहते हैं तथा इसके दक्षिण की जलधाराओं को दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराएँ कहते हैं। उत्तरी एवं दक्षिणी जलधाराओं का विभाजन 5° उत्तरी एवं 5° दक्षिणी अक्षांशों से होता है।

उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधाराएँ निम्नलिखित हैं-

उत्तरी भूमध्य रेखीय जलधारा (North Equatorial Current)

यह जलधारा भूमध्य रेखा के उत्तर में अफ्रीका के पश्चिमी तट से प्रारंभ होकर मध्य अमेरिकी तट की ओर चलती है। इस जलधारा की उत्पत्ति में पृथ्वी के घूर्णन तथा व्यापारिक पवनों का प्रमुख योगदान होता है, इसलिये ये पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। यह एक गर्म जलधारा है। कैरिबियन सागर में पहुँचने के बाद यह जलधारा दो भागों में बँट जाती है। यह उत्तर की ओर चलकर गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है और दूसरी दक्षिण की ओर मैक्सिको की खाड़ी में प्रवाहित होती है।

फ्लोरिडा जलधारा (Florida Current)

उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा की एक शाखा मैक्सिको की खाड़ी में पहुँचती है, जिसे ‘फ्लोरिडा जलधारा’ कहते हैं। यह धारा, फ्लोरिडा प्रायद्वीप और क्यूबा के बीच बहती है। यह जलधारा समुद्र सतह से 3 किमी. गहरी तथा 45 किमी. से अधिक चौड़ी है। इसकी गति लगभग 5 किमी./घंटा या 125 किमी./दिन होती है। इस जलधारा की उत्पत्ति व्यापारिक हवाओं तथा घनत्व प्रवणता से होती है।

गल्फ स्ट्रीम जलधारा (Gulf Stream Current)

इसे अमेरिका की धारा भी कहते हैं। इसकी उत्पत्ति मैक्सिको की खाड़ी में फ्लोरिडा प्रायद्वीप से होती है। पहले यह उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के किनारे-किनारे बहती है, पुनः हैलीफैक्स के दक्षिण से इसके प्रवाह की दिशा पूर्व की ओर हो जाती है। यहाँ से पछुआ पवनें इस जलधारा को यूरोप की ओर ले जाती हैं। 45° देशांतर के पास इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है तथा इसका नाम उत्तर अटलांटिक प्रवाह (North Atlantic Drift) हो जाता है। यह एक गर्म जलधारा है। अलग-अलग स्थानों पर इसकी गति भिन्न-भिन्न होती है। न्यूयॉर्क शहर के पास इसकी गति 4 किमी./घंटा होती है, पूर्व की ओर बढ़ते समय यह 2 किमी./घंटा की गति से बहती है। गल्फ स्ट्रीम के उत्तर-पश्चिम में लैब्राडोर एवं उत्तर-पूर्वी भाग में पूर्वी ग्रीनलैंड ठंडी जलधाराएँ बहती हैं तथा पूर्वी भाग में सारगैसो शांत समुद्र स्थित है।

उत्तरी अटलांटिक प्रवाह (North Atlantic Drift)

45° अक्षांश पर गल्फ स्ट्रीम की चौड़ाई बढ़ जाती है और गति कम हो जाती है। यहीं से उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की उत्पत्ति मानी जाती है। यह एक गर्म जलधारा है, जो उत्तर-पूर्वी दिशा की ओर बहती है। आगे चलकर यह धारा चार शाखाओं में बँट जाती है। इनमें से एक शाखा पूर्वी ग्रीनलैंड धारा में मिल जाती है, दूसरी आइसलैंड के पास बहती है, जिसे ‘इर्मिंगर धारा’ कहते हैं, तीसरी नार्वे के तटीय क्षेत्र में बहती है जिसे नार्वे की गर्म जलधारा और चौथी शाखा केनारी द्वीप के पास से बहती है, जिसे केनारी शीतल जलधारा कहते हैं। इसकी एक शाखा बिस्के की खाड़ी में प्रवेश करती है, जिसे रेनेल शीतल जलधारा कहते हैं।

केनारी जलधारा (Canary Current)

उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की एक शाखा स्पेन के पास से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। यह धारा स्पेन, पुर्तगाल एवं अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे बहती हुई केनारी द्वीप के समीप पहुँचती है। यह धारा अंत में उत्तरी भूमध्य रेखीय जलधारा में मिल जाती है। इसकी प्रवाह दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। इस जलधारा की गति 10 से 45 किमी. प्रतिदिन होती है।

लैब्राडोर जलधारा (Labrador Current)

उत्तरी अटलांटिक महासागर के उत्तरी भाग में स्थित ग्रीनलैंड के पश्चिमी भाग एवं लैब्राडोर प्रायद्वीप के तटीय भाग में प्रवाहित होने वाली धारा को लैब्राडोर जलधारा कहते हैं। यह एक ठंडी जलधारा है। इसकी उत्पत्ति बफिन की खाड़ी (Baffin Bay) से होती है। उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हुई यह धारा न्यू फाउंडलैंड के पास गल्फ स्ट्रीम जलधारा में मिल जाती है। इस जलधारा के साथ बर्फ के बड़े-बड़े टुकड़े बहते आते हैं। जब ये गल्फ स्ट्रीम जलधारा में मिलते हैं, तो न्यू फाउंडलैंड के पास कुहरा छा जाता है।

नार्वे जलधारा (Norway Current)

उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की एक शाखा उत्तर की ओर नार्वे के पास से बहती है, इसे यहीं नार्वे धारा कहते हैं। स्कैंडिनेविया तट से आगे बहती हुई यह जलधारा स्पिट्सवर्जेन द्वीप तक पहुँचकर ध्रुवीय समुद्र में विलीन हो जाती है।

पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा (East Greenland Current)

यह ठंडी जलधारा है। ग्रीनलैंड के पूर्वी किनारे पर उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, इसलिये इसे पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा कहते हैं। यह जलधारा उत्तरी ध्रुव सागर से उत्पन्न होती है और उत्तरी अटलांटिक प्रवाह में मिल जाती है।

इर्मिंगर जलधारा (Irmingar Current)

यह ठंडी तथा अति सीमित क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली जलधारा है, जो आइसलैंड के पूर्वी किनारे से बहती है। इसे पूर्वी आइसलैंड धारा भी कहते हैं। यह जलधारा उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हुई उत्तरी अटलांटिक प्रवाह में मिल जाती है।

रेनेल जलधारा

केनारी जलधारा का ही जल जब बिस्के की खाड़ी में प्रवेश करता है, तो उसे रेनेल जलधारा कहते हैं। इस प्रकार उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा, गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह एवं केनारी धारा मिलकर उत्तरी प्रशांत महासागर में एक गोलाकार स्वरूप बनाती है।

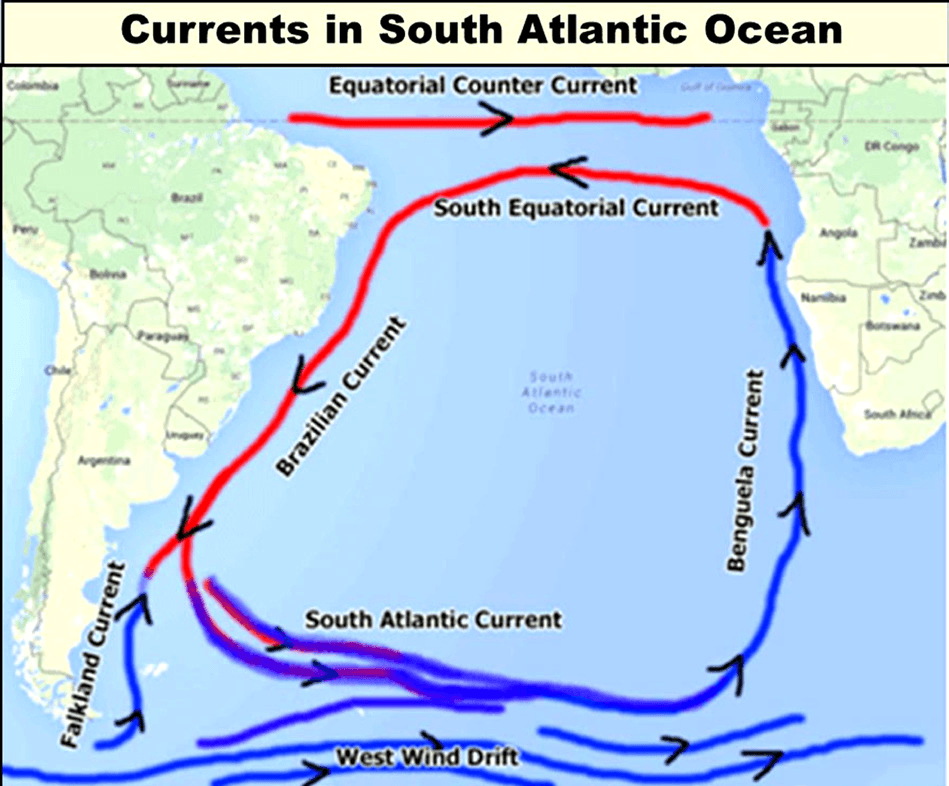

दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराएँ (The Currents of South Atlantic Ocean)

दक्षिणी भूमध्य रेखीय जलधारा (South Equatorial Current)

यह गर्म जलधारा है तथा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। यह जलधारा भूमध्य रेखा के दक्षिण में अफ्रीका के पश्चिमी तट से प्रारंभ होकर दक्षिणी अमेरिका की ओर बहती है। दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट (ब्राजील के पास) से टकराकर यह जलधारा शाखाओं में बँट जाती है। एक शाखा उत्तर की ओर उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा में मिल जाती है तथा दूसरी शाखा दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, जिसे ‘ब्राजील की धारा’ कहते हैं। दक्षिणी भूमध्य रेखीय जलधारा की उत्पत्ति व्यापारिक हवाओं के कारण होती है।

ब्राजील जलधारा (Brazil Current)

यह गर्म जलधारा है तथा उत्तर से दक्षिण की ओर ब्राजीलीय तट के अनुरूप बहती है। इसकी उत्पत्ति दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा के ब्राजील तट (संरक्षक) से टकराने के कारण होती है। यह धारा ब्राजील के पूर्वी तट के किनारे से प्रवाहित होती है, इसलिये इसे ब्राजील जलधारा कहते हैं। यह धारा 40° दक्षिणी अक्षांश तक पहुँचने पर पछुआ पवनों के प्रभाव से पूर्व की ओर मुड़ जाती है और अंटार्कटिक प्रवाह (Antarctic Drift) में विलीन हो जाती है।

फॉकलैंड जलधारा (Falkland Current)

यह ठंडी जलधारा है तथा दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। यह जलधारा दक्षिणी अमेरिका के दक्षिण में स्थित फॉकलैंड द्वीप के पास से बहती है, इसलिये इसे फॉकलैंड जलधारा कहते हैं। फॉकलैंड जलधारा अपने साथ बर्फ के बड़े-बड़े टुकड़े बहाकर लाती है, जिससे दक्षिणी अमेरिका का दक्षिण-पूर्वी तट ठंडा रहता है। यह जलधारा उत्तर की ओर चलकर ब्राजील धारा में मिल जाती है।

बेंग्युला जलधारा (Benguela Current)

यह ठंडी जलधारा है और दक्षिण से उत्तर की ओर अफ्रीकी महाद्वीप के पश्चिमी तट के किनारे से बहती है। अफ्रीका के पश्चिमी किनारे पर बेंग्युला एक स्थान का नाम है, इसी के नाम पर इस धारा को ‘बेंग्युला धारा’ कहते हैं। इस धारा की उत्पत्ति अंटार्कटिक प्रवाह के अफ्रीकी तट से टकराने के कारण होती है। इसमें अंटार्कटिक प्रवाह का शीतल जल मिल जाता है। साथ ही, उत्तर की ओर चलकर गिनी की खाड़ी के पास यह जलधारा दक्षिणी भूमध्य रेखीय जलधारा में विलीन हो जाती है।

अंटार्कटिक प्रवाह (Antarctic Drift)

दक्षिणी अटलांटिक महासागर के ठीक दक्षिण में चलने वाली विशाल जलधारा को अंटार्कटिक प्रवाह कहते हैं। यह प्रवाह अधिक चौड़ा होता है। इसका जल अत्यधिक ठंडा होता है। पछुआ पवनों के कारण इसकी दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। इसके मार्ग में स्थलीय भाग नहीं हैं, इसलिये इसका प्रवाह अपेक्षाकृत तीव्र गति से होता है। वस्तुतः यह पूर्ण पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली धारा है।

विपरीत भूमध्य रेखीय जलधारा (Counter Equatorial Current)

यह जलधारा अटलांटिक महासागर के मध्य भूमध्य रेखा के पास बहती है। यह गर्म जलधारा है और उत्तरी एवं दक्षिणी भूमध्य रेखीय गर्म जलधाराओं के बीच पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, जबकि दोनों भूमध्य रेखीय धाराएँ (उत्तरी एवं दक्षिणी) पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। इसी कारण इसे विपरीत भूमध्य रेखीय जलधारा कहते हैं। विपरीत भूमध्य रेखीय धारा, मध्य अमेरिका से अफ्रीका की ओर बहती है। इसकी उत्पत्ति भूमध्य रेखीय जलधाराओं से होती है। जब उत्तरी एवं दक्षिणी भूमध्य रेखीय जलधाराएँ मध्य अमेरिका के पास पहुँचती हैं, तो वहाँ जल की अधिकता हो जाती है और इनके बीचो-बीच एक विपरीत जलधारा का निर्माण होता है।

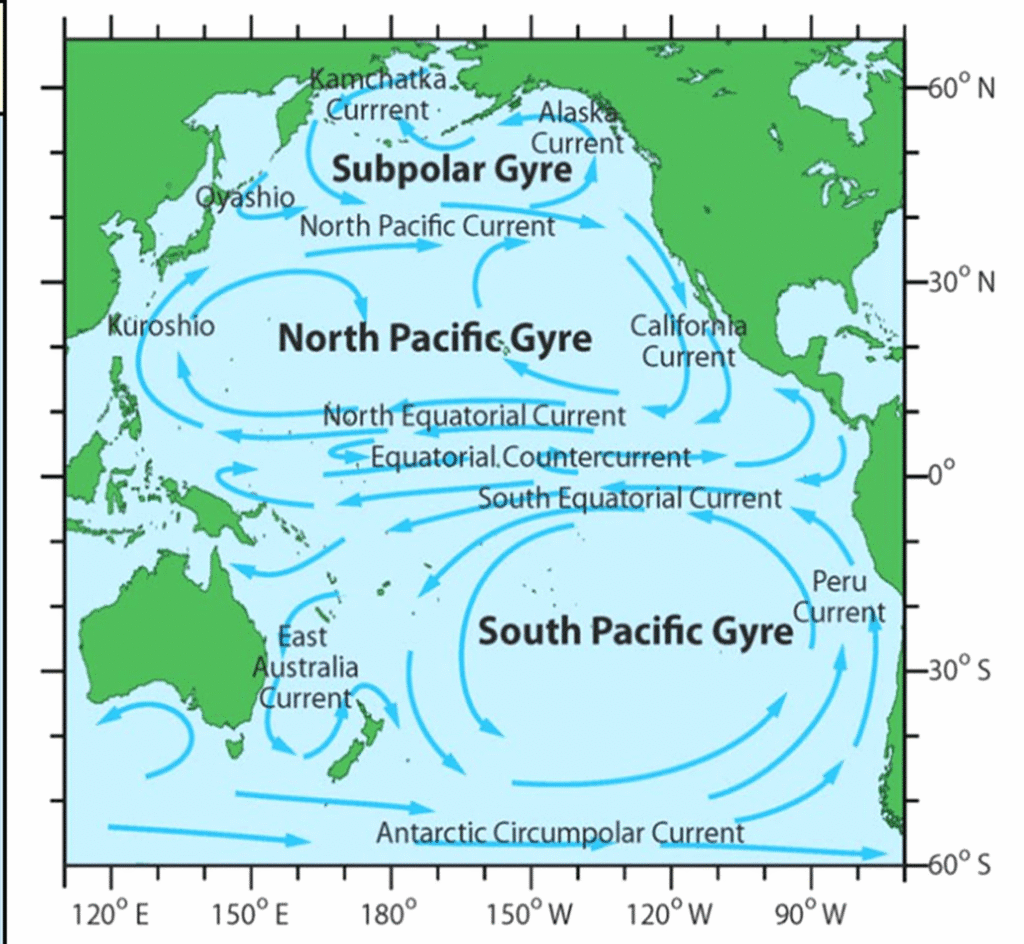

प्रशांत महासागर की जलधाराएँ (The Currents of Pacific Ocean)

अटलांटिक महासागर के समान प्रशांत महासागर की धाराओं को भी दो भागों में बाँटा गया है। जो धाराएँ भूमध्य रेखा के उत्तर में हैं, उन्हें उत्तरी प्रशांत महासागरीय धाराएँ कहते हैं तथा जो धाराएँ भूमध्य रेखा के दक्षिण में हैं, उन्हें दक्षिणी प्रशांत महासागर की धाराएँ कहते हैं। उत्तरी प्रशांत महासागरीय धाराओं का वितरण निम्नलिखित प्रकार से है-

उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधाराएँ (The Currents of North Pacific Ocean)

उत्तरी भूमध्य रेखीय जलधारा (North Equatorial Current)

यह एक गर्म जलधारा है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। इसकी उत्पत्ति व्यापारिक हवाओं के कारण होती है। यह जलधारा मध्य अमेरिका के तट से प्रारंभ होकर पूर्वी एशिया की ओर चलती है। यह जलधारा मैक्सिको से शुरू होती है और फिलीपीन द्वीपसमूह पर समाप्त हो जाती है। फिलीपीन्स द्वीपसमूह के पास टकराने पर यह दो शाखाओं में बँट जाती है। एक शाखा उत्तर की ओर मुड़ती है, जिसे क्यूरोशियो जलधारा कहते हैं। दूसरी शाखा दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, जिससे विपरीत भूमध्य रेखीय जलधारा का जन्म होता है। भूमध्य रेखीय जलधारा साल भर भूमध्य रेखा के उत्तर में बहती है। यह जलधारा जब फिलीपींस की ओर बढ़ती है तो इसके दाहिनी ओर छोटी-छोटी कई धाराएँ निकलती हैं, जो स्थानीय द्वीपों के नामों से जानी जाती हैं।

विपरीत भूमध्य रेखीय जलधारा (Counter Equatorial Current)

यह जलधारा उत्तरी तथा दक्षिणी भूमध्य रेखीय धाराओं के ठीक विपरीत दिशा में (पश्चिम से पूर्व की ओर) बहती है। यह गर्म जलधारा है। यह पूर्वी द्वीपसमूह से शुरू होकर मध्य अमेरिका तक आती है और पनामा की खाड़ी में विलीन हो जाती है। इस जलधारा के उत्पन्न होने के दो कारण हैं-

(a) उत्तरी तथा दक्षिणी धाराएँ, पूर्वी द्वीपसमूह के पास बहुत-सा जल इकट्ठा कर देती हैं, जिससे जल का स्तर ऊँचा हो जाता है।

(b) भूमध्य रेखीय जलधाराएँ फिलीपींस द्वीपसमूह से टकराकर वापस लौटती हैं तो इससे विपरीत जलधारा का जन्म होता है।

क्यूरोशियो जलधारा (Kuroshio Current)

यह गर्म जलधारा है और उत्तरी जापान के तट के सहारे बहती है। उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा, फिलीपींस द्वीपसमूह के पास उत्तर की ओर मुड़ जाती है और क्यूरोशियो के नाम से जानी जाती है। 35° उत्तरी अक्षांश के पास यह पछुआ पवनों के प्रभाव से उत्तर-पूर्व की ओर मुड़ जाती है तथा 40° अक्षांश के ऊपर इसकी दिशा एकदम पूर्वी हो जाती है। यहाँ से इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है, इसलिये इसे उत्तरी प्रशांत प्रवाह (North Pacific Drift) कहते हैं। इसका रंग गहरा नीला होता है, इसलिये जापानी लोग इसे ‘काली धारा’ (Black Stream) भी कहते हैं।

क्यूराइल द्वीपसमूह के पास यह जलधारा क्यूराइल नामक ठंडी जलधारा में मिल जाती है, जिससे गल्फ स्ट्रीम जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

सुशीमा जलधारा (Tsushima Current)

यह गर्म जलधारा है। इसकी उत्पत्ति क्यूरोशियो धारा से ही होती है। क्यूरोशियो की एक शाखा जापान सागर में चली जाती है और कोरिया तथा जापान के बीच प्रवाहित होती है। यह जलधारा भी पछुआ पवनों के प्रभाव के कारण ही उत्पन्न होती है।

क्यूराइल जलधारा (Kuril Current)

यह ठंडी जलधारा है, इसे ओयाशियो जलधारा (Oyashio Current) भी कहते हैं। यह जलधारा उत्तरी ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बहती है। क्यूराइल जलधारा, बेरिंग जलडमरूमध्य (Baring Strait) से शुरू होकर साइबेरिया के पूर्वी तट के सहारे बहती है। यह जलधारा अपने साथ आर्कटिक समुद्र से ठंडी जल एवं बर्फ की बड़ी-बड़ी चट्टानें बहाकर लाती है और क्यूरोशियो जलधारा से मिलकर कुहरा उत्पन्न करती है। ओखोतस्क सागर में इसे ओखोतस्क जलधारा कहते हैं।

उत्तरी प्रशांत प्रवाह (North Pacific Drift)

क्यूरोशियो जलधारा उत्तरी जापान के पास पूर्व से पूर्व की ओर मुड़ जाती है। इस समय इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है और गति अपेक्षाकृत कम हो जाती है। यह पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है तथा गर्म जलधाराओं की श्रेणी में आती है। अमेरिका के पास पहुँचकर यह दो शाखाओं में बँट जाती है। एक शाखा उत्तर की ओर चली जाती है, जिसे ‘अलास्का गर्म जलधारा’ कहते हैं और दूसरी दक्षिण की ओर चली जाती है, जिसे ‘कैलिफोर्निया शीतल जलधारा’ कहते हैं।

अलास्का की जलधारा (Alaska Current)

यह गर्म जलधारा है, जो उत्तरी ध्रुव की ओर प्रवाहित होती है। इसकी उत्पत्ति उत्तरी प्रशांत प्रवाह को उत्तरी शाखा से होती है। यह जलधारा अलास्का के पश्चिमी तट के सहारे बहती है, इसलिये इसे ‘अलास्का की धारा’ कहते हैं। आगे चलकर यह धारा फिर से उत्तरी प्रशांत प्रवाह में विलीन हो जाती है। इस जलधारा के गर्म होने के कारण अलास्का का दक्षिणी-पश्चिमी तट शीतकाल में भी अधिक ठंडा नहीं हो पाता है।

कैलिफोर्निया जलधारा (California Current)

यह ठंडी जलधारा है और भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होती है। उत्तरी प्रशांत प्रवाह की दक्षिणी शाखा से इसकी उत्पत्ति होती है। यह जलधारा अमेरिका के पश्चिमी तट विशेषकर कैलिफोर्निया की खाड़ी के निकट से बहती है, इसलिये इसे कैलिफोर्निया की धारा कहते हैं। वास्तव में यह उत्तरी प्रशांत प्रवाह का ही आगे का भाग है, जो व्यापारिक हवाओं के कारण विकसित होता है। यह जलधारा आगे चलकर उत्तरी भूमध्य रेखीय जलधारा में मिल जाती है। इस ठंडी जलधारा के कारण मैक्सिको का पश्चिमी हिस्सा ग्रीष्म काल में भी अधिक गर्म नहीं हो पाता तथा इसी के प्रभाव से कैलिफोर्निया के शीतल मरुस्थल का निर्माण हुआ है।

दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधाराएँ (The Currents of South Pacific Ocean)

दक्षिणी भूमध्य रेखीय जलधारा (South Equatorial Current)

यह गर्म जलधारा है। साथ ही, भूमध्य रेखा के ठीक दक्षिण में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है। यह धारा जब दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग से शुरू होकर ऑस्ट्रेलियाई के पूर्वी तट तक जाती है तो मार्ग में कई बार इस धारा से बड़ी और छोटी-छोटी कई जलधाराएँ निकलती हैं। इस जलधारा की गति कभी भी समान नहीं रहती है। इसकी औसत गति 30 किलोमीटर प्रतिदिन होती है, लेकिन कभी-कभी एक दिन में 150 किलोमीटर का रास्ता भी तय कर लेती है। यह धारा पश्चिम में न्यू गिनी द्वीप के पास दो शाखाओं में बँट जाती है। एक शाखा उत्तर की ओर विपरीत भूमध्य रेखीय धारा में मिल जाती है, जबकि दूसरी शाखा दक्षिण की ओर चलकर ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे बहती है, जिसे पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा कहते हैं।

पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा (East Australian Current)

यह गर्म जलधारा है और भूमध्य रेखा से दक्षिणी ध्रुव की ओर बहती है। यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे बहती है, इसलिये इसे पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा कहते हैं। इस जलधारा के कारण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया तट सदैव गर्म बना रहता है। तस्मानिया द्वीप के पास इस जलधारा का कुछ जल, न्यूजीलैंड के तट के सहारे उत्तर की ओर मुड़ जाता है और दक्षिणी भूमध्य रेखीय जलधारा में विलीन हो जाता है, जबकि अधिकांश भाग पश्चिमी प्रवाह शीतल जलधारा में मिल जाती है।

पेरू की जलधारा (Peru Current)

यह ठंडी जलधारा है, जो दक्षिणी ध्रुव की ओर से भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होती है। यह जलधारा दक्षिणी अमेरिका के पेरू के तटवर्ती क्षेत्र में बहती है, इसलिये इसे पेरू की जलधारा कहते हैं। इसकी उत्पत्ति दक्षिणी प्रशांत प्रवाह या अंटार्कटिक प्रवाह से होती है। अंटार्कटिक प्रवाह जब दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी सिरे पर पहुँचता है तो केपहॉर्न (Cape Horn) से टकराता है, जिससे इसकी एक शाखा उत्तर की ओर मुड़ जाती है, जो पेरू की धारा है। इस जलधारा का पता हंबोल्ट नामक भूगोलवेत्ता ने लगाया था, इसलिये इसे ‘हंबोल्ट जलधारा’ (Humboldt Current) भी कहते हैं। इसकी गति एक किमी. प्रति घंटा होती है और इसकी चौड़ाई लगभग 150 किमी. है। यह जलधारा आगे चलकर दक्षिणी भूमध्य रेखीय जलधारा में विलीन हो जाती है।

अंटार्कटिक प्रवाह (Antarctic Drift)

अंटार्कटिक महासागर के समान दक्षिणी प्रशांत महासागर में भी पश्चिम से पूर्व की ओर एक ठंडा प्रवाह चलता है, जिसे अंटार्कटिक प्रवाह या दक्षिणी प्रशांत प्रवाह (South Pacific Current) कहते हैं। यह ठंडी जलधारा है, जो दक्षिणी ध्रुव महासागर में पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। वास्तव में यह दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह या अंटार्कटिक प्रवाह का ही अंश है। इस जलधारा की उत्पत्ति पछुआ पवनों के कारण होती है। 40°-60° अक्षांश के पास स्थल के अभाव में यह अत्यधिक तीव्र गति से प्रवाहित होती है। दक्षिणी अमेरिका के पास इसकी दो शाखाएँ हो जाती हैं। एक शाखा ‘पेरू की धारा’ के नाम से जानी जाती है और दूसरी अटलांटिक महासागर में चली जाती है।

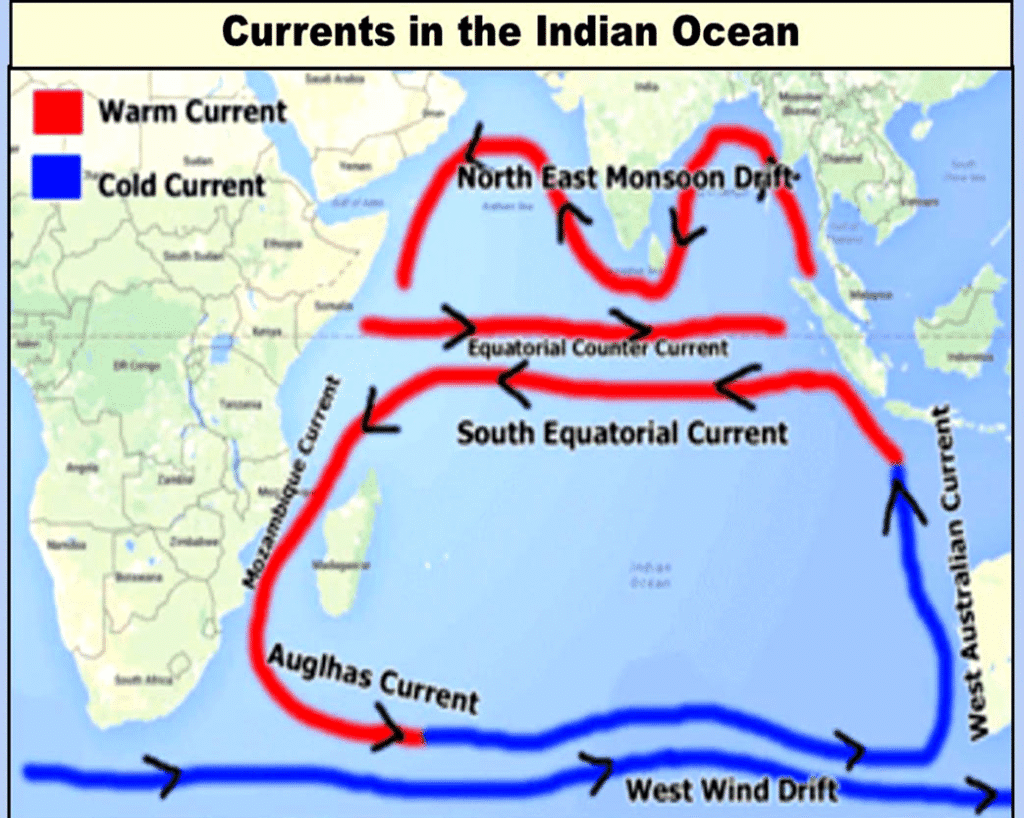

हिंद महासागर की जलधाराएँ (The Currents of Indian Ocean)

हिंद महासागर की जलधाराएँ प्रशांत और अंध महासागर (अटलांटिक महासागर) की धाराओं से भिन्न हैं। ये जलधाराएँ मानसूनी पवनों के कारण उत्पन्न होती हैं, इसलिये ग्रीष्म ऋतु में उत्तर जबकि शीतकाल में दक्षिण की ओर चलती हैं और प्रत्येक 6 महीने में ये अपनी दिशा बदल देती हैं, इनमें से कुछ धाराएँ ऐसी हैं, जो स्थायी प्रकार की हैं और साल भर एक ही दिशा में बहती है, उदाहरण के लिये- भूमध्य रेखीय जलधारा। इस प्रकार हिंद महासागर की धाराओं को दो भागों में बाँटा जाता है-

1. स्थायी जलधाराएँ

2. अस्थायी जलधाराएँ

स्थायी जलधाराओं के अंतर्गत भूमध्य रेखीय जलधारा, मोज़ाम्बिक धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई की जलधारा, नटाल धारा तथा अगुल्हास धारा आती है, जबकि अस्थायी धाराओं के अंतर्गत मानसूनी प्रवाह (Monsoon Drift) आते हैं। मानसूनी प्रवाह दो प्रकार के होते हैं-

(क) ग्रीष्मकालीन मानसून प्रवाह (ख) शीतकालीन मानसून प्रवाह।

दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा (South Equatorial Current)

यह जलधारा भूमध्य रेखा के दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया व अफ्रीका के बीच में बहती है। यह गर्म जलधारा है तथा पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। मेडागास्कर के पास यह धारा कई शाखाओं में बँट जाती है, इसमें से एक धारा उत्तर, जबकि दूसरी धारा दक्षिण की ओर चली जाती है। दक्षिण की ओर चलने वाली धारा को ‘अगुल्हास धारा’ के नाम से जाना जाता है। इस जलधारा की उत्पत्ति का कारण व्यापारिक पवनें हैं।

विपरीत जलधारा (Counter Current)

यह जलधारा भूमध्य रेखा पर बहती है, यह गर्म जलधारा है तथा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। इस धारा की उत्पत्ति उत्तर-पूर्वी मानसून तथा दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा के कारण होती है। यह धारा दक्षिण-पश्चिम मानसून जलधारा के प्रवाह के समय उत्पन्न नहीं होती है।

मोज़ाम्बिक जलधारा (Mozambique Current)

यह गर्म जलधारा है, जो अफ्रीका और मेडागास्कर के बीच उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। यह धारा मोज़ाम्बिक देश के तट के सहारे बहती है, इसलिये इसे ‘मोज़ाम्बिक धारा’ कहते हैं। इस जलधारा की उत्पत्ति दक्षिणी भूमध्य रेखीय जलधारा के कारण होती है। मोज़ाम्बिक धारा, दक्षिण में अंटार्कटिक प्रवाह में मिल जाती है।

मेडागास्कर जलधारा (Madagascar Current)

यह गर्म जलधारा है और मेडागास्कर द्वीप के पूर्वी भाग से बहती है, इसलिये इसे मेडागास्कर जलधारा कहते हैं। इसकी उत्पत्ति दक्षिणी भूमध्य रेखीय जलधारा से होती है। मेडागास्कर के दक्षिण में ये जलधारा मोज़ाम्बिक धारा में मिल जाती हैं, जहाँ इसे अगुल्हास धारा कहते हैं।

अगुल्हास धारा (Agulhas Current)

यह गर्म जलधारा है। यह अफ्रीका के दक्षिण-पूर्वी भाग में उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। इस जलधारा की उत्पत्ति दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा और मेडागास्कर जलधारा के संयुक्त प्रभाव से होती है। इस जलधारा का प्रारंभ 30° दक्षिणी अक्षांश के पास होता है और 40° अक्षांश के पास अंटार्कटिक प्रवाह में मिल जाती है। इस जलधारा का कुछ जल केप ऑफ गुडहोप से होते हुए अटलांटिक महासागर में प्रवेश करता है तथा बेंग्युला जलधारा में मिल जाता है।

पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा (West Australian Current)

यह ठंडी जलधारा है तथा ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। इसकी उत्पत्ति अंटार्कटिक प्रवाह से होती है। यह जलधारा अंत में दक्षिणी भूमध्य रेखीय जलधारा में मिल जाती है।

अंटार्कटिक प्रवाह (Antarctic Drift)

यह एक ठंडी जलधारा है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। वास्तव में जो जलधारा अंध महासागर में समाप्त होती है वही आगे चलकर हिंद महासागर में प्रवेश करती है। यह 40° अक्षांश के दक्षिण में चलने वाली बहुत चौड़ी जलधारा है, जो पछुआ पवनों के प्रभाव से अधिक तेज गति से चलती है, क्योंकि मार्ग में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता है। यहाँ जलधारा आगे चलकर दक्षिणी प्रशांत प्रवाह में मिल जाती है।

शीतकालीन मानसून प्रवाह / उत्तर-पूर्वी मानसून जलधारा (North-East Monsoon Drift)

यह गर्म जलधारा है तथा शीतकालीन मानसूनी पवनों के कारण उत्पन्न होती है। यह जलधारा भूमध्य रेखा के उत्तर में बंगाल की खाड़ी से प्रारंभ होकर अरब सागर की ओर चलती है। यह धारा इन्ही हवाओं का अनुसरण करती है तथा अरब सागर के अफ्रीका की ओर चली जाती है।

ग्रीष्मकालीन मानसून प्रवाह/दक्षिण-पश्चिम मानसून जलधारा (South-West Monsoon Drift)

यह गर्म जलधारा है, जो अरब सागर से प्रारंभ होकर भारतीय तट के सहारे बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। इसकी दिशा दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व की ओर होती है। ग्रीष्म ऋतु के मानसून की भी यही दिशा होती है। बंगाल की खाड़ी के आगे यह जलधारा पूर्वी द्वीपसमूह की ओर चली जाती है। वास्तव में यह उत्तर-पूर्वी मानसून प्रवाह का ही परिवर्तित रूप है।

सोमाली जलधारा

यह ठंडी जलधारा है, जब मई माह तक दक्षिण-पश्चिम मानसूनी जलधारा की उत्पत्ति होती है तब ऊष्मता का प्रभाव सोमाली के तटवर्ती क्षेत्रों में भी होता है।

गर्मी के कारण सतह का जल फैलकर उत्तर तथा पूर्व की ओर विस्थापित हो जाता है तथा सापेक्षतः नीचे का शीतल जल सतह पर आकर सोमाली तट के समानांतर उत्तर की ओर प्रवाहित होने लगता है।

महासागरीय जलधाराओं का प्रभाव (Impact of Ocean Currents)

महासागरीय जलधाराओं के द्वारा ऊष्मा, जलवायु एवं संसाधनों के स्थानांतरण के साथ-साथ जलीय पारिस्थितिक तंत्र भी प्रभावित होता है। यहाँ तक कि इनके प्रभाव से तटीय क्षेत्रों की जलवायवीय दशाएँ भी परिवर्तित हो जाती हैं।

निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर प्रवाहित होने वाली गर्म धाराएँ निम्न अक्षांशों की अतिरिक्त ऊष्मा को उच्च अक्षांशों की ओर स्थानांतरित कर अक्षांशीय तापीय संतुलन बनाने का प्रयास करती हैं। जबकि इसके विपरीत ठंडी धाराएँ जहाँ से गुजरती हैं, वहाँ के तापमान को अत्यंत निम्न कर देती हैं।

इसी प्रकार महासागरीय धाराएँ जिन तटीय क्षेत्रों से होकर गुजरती हैं, वहाँ की मौसम संबंधी दशाओं में पर्याप्त संशोधन करती हैं। इसका प्रभाव अनुकूल तथा प्रतिकूल दोनों प्रकार का हो सकता है, जहाँ एक तरफ उत्तरी अटलांटिक धारा, उत्तर-पश्चिमी यूरोप के तटीय देशों की आदर्श जलवायु दशा का कारण बनती है, वहीं उष्ण जलधारा गल्फ स्ट्रीम, ग्रीष्म ऋतु के समय गर्म हवाओं के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के तटीय क्षेत्रों का तापमान अचानक बढ़ा देती है, जिस कारण मौसम कष्टदायक हो जाता है।

जहाँ गर्म जलधाराएँ के ऊपर चलने वाली हवाएँ जलवायु ग्रहण कर प्रभावित क्षेत्रों में वर्षा करती हैं, जैसे- उ.-प. यूरोप के तटीय भागों में उत्तरी अटलांटिक जलधारा तथा जापान के पूर्वी भाग में क्यूरोशियो धारा के कारण वर्षा होती है।

इसके विपरीत ठंडी जलधाराएँ वर्षा के लिये प्रतिकूल दशाएँ उत्पन्न कर देती हैं। जैसे- दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर अटाकामा तथा दक्षिण अफ्रीका के पश्चिम तट पर नामीय मरुस्थलों की दशाओं में क्रमश: पेरू तथा बेंग्युला की ठंडी जलधाराओं का पर्याप्त योगदान है। गर्म तथा ठंडी धाराओं के अभिसरण के कारण कुहरा पड़ता है, जो जलयनों के परिवहन में अवरोध उत्पन्न करता है। साथ ही, यह जलधाराएँ पोषक तत्वों, ऑक्सीजन इत्यादि का स्थानांतरण कर मछलियों को जीवित रहने के लिये आवश्यक दशाएँ उत्पन्न करती हैं।

महासागरीय जलधाराएँ, जलमार्गों को निश्चित कर व्यापारिक जलयानों के परिवहन में भी मदद करती हैं। विदित है कि जहाँ पर भी गर्म एवं ठंडी धाराओं के मिलने से कुहरा बनता है, वहाँ समुद्री जहाजों के परिवहन में बाधा उत्पन्न होती है या ठंडी जलधाराओं द्वारा बड़े-बड़े हिमखंड हिमशैलियों की ओर आ जाते हैं तब उनसे जलयान टकराने के कारण क्षतिग्रस्त हो जाते हैं।