किसी स्थल का तापमान उस क्षेत्र में ऊष्मीय ऊर्जा के प्रवाह की दिशा और प्रवृत्ति को नियंत्रित करता है। उच्च तापमान वाली वस्तु से निम्न तापमान वाली वस्तु की ओर ऊष्मा का प्रसारण और संवहन होता है। यहाँ पर तापमान से तात्पर्य वायुमंडलीय ताप से है। यद्यपि वायुमंडल के ताप का प्राथमिक स्रोत अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य है, तथापि वायुमंडल को सूर्य से सीधे प्राप्त होने वाली ऊष्मा की मात्रा अत्यंत सीमित होती है। इसके विपरीत, वायुमंडल में उपलब्ध अधिकांश ऊष्मा पृथ्वी से उत्सर्जित पार्थिव विकिरण के माध्यम से प्राप्त होती है।

तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से है?(Factors Affecting the Distribution of Temperature)

सूर्यताप की मात्रा (Amount of Insolation)

पृथ्वी की सतह के निकट किसी भी विशिष्ट स्थल पर वायुमंडलीय तापमान का स्तर उस स्थान पर प्राप्त सौर्य ताप की मात्रा पर निर्भर करता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की दिशा में जाने पर सतह पर प्राप्त सूर्यताप की मात्रा में लगातार कमी आती जाती है, क्योंकि सूर्य की किरणें ध्रुवों की ओर अधिक तिर्यक हो जाती हैं। इस कारण वायुमंडलीय तापमान में भी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर क्रमशः ह्रास होता है।

सूर्य की किरणों का सापेक्ष तिरछापन क्या है?(Relative Slantness of Sun Rays)

पृथ्वी की अपनी धुरी पर झुकाव और उसकी परिक्रमण गति के कारण सूर्य की किरणों का तिरछापन स्थान और समय के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। उदाहरणार्थ, ग्रीष्म अयनांत (21 जून) के दिन सूर्य कर्क रेखा पर और शीत अयनांत (22 दिसंबर) को मकर रेखा पर लंबवत् स्थित होता है। फिर भी सामान्यतः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर सूर्य की किरणों का तिर्यकता वृद्धिशील होती है। इस तिर्यकता का प्रभाव दो प्रमुख रूपों में परिलक्षित होता है:

- (अ) जब सूर्य की किरणें सीधी (लंबवत्) पड़ती हैं, तब उनका आपतन कोण अधिक होता है, जिससे प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक सूर्यताप प्राप्त होता है। परिणामस्वरूप उस स्थल का तापमान उच्च होता है। इसके विपरीत, तिरछी किरणें समान ऊष्मा को अपेक्षाकृत विस्तृत धरातली क्षेत्र पर वितरित करती हैं, जिससे तापमान न्यून रहता है।

- (ब) सीधी किरणों की स्थिति में सूर्यताप की अल्प मात्रा ही वायुमंडल में विलीन होती है, क्योंकि उन किरणों को वायुमंडल की अपेक्षाकृत कम दूरी पार करनी पड़ती है। जबकि तिरछी किरणों को वायुमंडल की मोटी परतों से होकर अधिक दूरी तय करनी होती है, जिससे उनका अवशोषण और प्रकीर्णन अधिक होता है। अतः स्पष्ट है कि तिर्यक किरणों को अधिक दूरी तय करनी पड़ने के कारण मार्ग में उनकी ऊर्जा का क्षय अधिक परिमाण में होता है। इस प्रकार, तिर्यक किरणों के माध्यम से प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा सीधी किरणों की तुलना में काफी कम होती है।

सूर्यताप का वितरण कैसे होता है?(Distribution of Insolation)

सामान्य रूप से पृथ्वी की सतह पर प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की दिशा में क्रमिक रूप से घटती जाती है, किन्तु प्रत्येक अक्षांशीय क्षेत्र में प्राप्त सूर्यताप में कालिक परिवर्तन (Temporal Variations) भी दृष्टिगोचर होते हैं। भूमध्य रेखा के समीप, दिन एवं रात की अवधि समान होने तथा सूर्य की किरणों के लगभग लंबवत् पड़ने के कारण यहाँ सर्वाधिक सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। तथापि, सूर्य की किरणों की उत्तरायण एवं दक्षिणायन गतियों के फलस्वरूप यह उच्चतम तापीय क्षेत्र भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थायी रूप से विस्थापित होता रहता है। इस वितरण प्रतिरूप में भी विभिन्न अक्षांशों पर भिन्न-भिन्न ऋतुओं के अनुसार सौर ताप वितरण में परिवर्तन होता रहता है।

ग्रीष्म अयनांत (21 जून) को वायुमंडलीय बाह्य सीमा पर सर्वाधिक सूर्यताप उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र के ऊपर दर्ज किया जाता है, किन्तु इस काल में पृथ्वी की सतह पर उच्चतम सौर ताप 30° से 40° अक्षांशों के मध्य प्राप्त होता है। इसका कारण है कि इस क्षेत्र में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब तथा प्रति-चक्रीय परिस्थितियों के चलते मेघावरण न्यूनतम स्तर पर रहता है। ऐसी स्थिति दक्षिणी गोलार्द्ध में शीत अयनांत के समय परिलक्षित होती है।

| अक्षांश | प्रतिशत | अक्षांश | प्रतिशत |

|---|---|---|---|

| 0° | 100 | 50° | 68 |

| 10° | 99 | 60° | 57 |

| 20° | 95 | 70° | 47 |

| 30° | 88 | 80° | 43 |

| 40° | 79 | 90° | 42 |

पृथ्वी की सतह पर प्राप्त कुल सूर्यताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की दिशा में निरंतर कम होती जाती है। इसी कारण, ध्रुवीय क्षेत्रों में प्राप्त सूर्यताप की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि वह भूमध्य रेखा पर प्राप्त सूर्यताप का मात्र 40 प्रतिशत ही रह जाती है। कर्क तथा मकर रेखाओं के बीच स्थित क्षेत्र अत्यधिक सौर ऊर्जा प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त, 23.5° उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित उष्ण कटिबंध में ग्रीष्म और शरद ऋतुओं के मध्य सूर्यताप की प्राप्ति में बहुत ही न्यून अंतर होता है, क्योंकि इस क्षेत्र के हर स्थल पर वर्ष में दो बार सूर्य की स्थिति लंबवत् हो जाती है। सूर्यताप के वितरण पर वायुमंडलीय परावर्तन, अवशोषण तथा प्रकीर्णन जैसे कारकों का भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। उदाहरणतः कर्क संक्रांति (21 जून) को जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत् होता है, तब भी उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि अत्यधिक होने के बावजूद वहाँ सूर्यताप अधिकतम नहीं होता, बल्कि सर्वाधिक सूर्यताप लगभग 40° अक्षांश पर प्राप्त होता है।

तालिका में दर्शाया गया है कि विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर सूर्यताप की निरंतर गिरती हुई मात्रा को प्रतिशत के रूप में किस प्रकार दर्शाया जाता है।

दिन की अवधि (Length of Day)

यदि अन्य सभी स्थितियाँ समान हों, तो दिन की अवधि में वृद्धि होने पर प्राप्त सूर्यताप की मात्रा में भी वृद्धि होती है। पृथ्वी के घूर्णन तथा सूर्य की परिक्रमा के परिणामस्वरूप ऋतु परिवर्तन के साथ-साथ दिन की अवधि में भी निरंतर परिवर्तनशीलता रहती है।

पृथ्वी की दैनिक और वार्षिक गति के कारण, विषुवत रेखा को छोड़कर अन्य सभी अक्षांशों पर दिन की अवधि में परिवर्तन होता रहता है। विषुवत रेखा पर दिन सदैव 12 घंटे का होता है, क्योंकि यहाँ प्रकाश वृत्त भूमध्य रेखा को समान दो भागों में विभाजित करता है।

| अक्षांश | अधिकतम दिन/रात | अक्षांश | अधिकतम दिन/रात |

|---|---|---|---|

| 0° | 12 घंटे | 66.5° | 24 घंटे |

| 17° | 13 घंटे | 67.4° | 1 माह |

| 31° | 14 घंटे | 67.4° | 1 माह |

| 41° | 15 घंटे | 69.8° | 2 माह |

| 49° | 16 घंटे | 78.2° | 4 माह |

| 58.5° | 18 घंटे | 90.0° | 6 माह |

| 63.4° | 20 घंटे |

ग्रीष्म अयनांत (21 जून)

जब 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत् पड़ती हैं, उस समय उत्तरी गोलार्द्ध में विषुवत रेखा से ऊर्ध्व अक्षांशों की ओर अग्रसर होते हुए दिन की अवधि में निरंतर वृद्धि होती जाती है, जिसके परिणामस्वरूप उत्तरी ध्रुव पर लगभग छह मास का निरंतर दिन रहता है। इसके विपरीत, यदि विषुवत रेखा से दक्षिण की दिशा में बढ़ते हैं, तो दिन की अवधि में क्रमिक कमी होती जाती है और दक्षिणी ध्रुव पर छह माह की रात्रि होती है।

शीत अयनांत (22 दिसंबर)

जब 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर प्रत्यक्ष रूप से लंबवत् पड़ती हैं, तो उस समय विषुवत रेखा से दक्षिण दिशा की ओर दिन की अवधि में सतत वृद्धि होती है, जबकि उत्तरी दिशा की ओर दिन की लंबाई घटती जाती है।

विषुव (Equinox)

केवल 21 मार्च तथा 23 सितंबर को, अर्थात् विषुव के अवसर पर, जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर संपूर्ण रूप से लंबवत् होती हैं, तब पृथ्वी के सभी अक्षांशों पर दिन और रात की अवधि समान होती है।

हालाँकि, उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में दिन की अवधि छह माह तक विस्तारित हो जाती है, फिर भी वहाँ प्राप्त सूर्यताप अत्यल्प होता है क्योंकि उन स्थलों पर सूर्य की किरणें अत्यधिक तिरछे कोण से आती हैं। इस कारण, प्रकाश की तीव्रता कम हो जाती है। वहीं, जहाँ दिन की अवधि दीर्घकालिक होती है और सूर्य की किरणें लंबवत् पड़ती हैं, वहाँ सौर ऊर्जा की प्राप्ति सर्वाधिक होती है, जिससे तापमान में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जाती है।

पृथ्वी की सतह का सूर्यताप के संदर्भ में विभिन्न आचरण (Various Behaviour of Earth Surface with Respect to Insolation)

स्थल और जल की भौतिक विशेषताओं में विद्यमान मूलभूत अंतर के कारण तापीय वितरण में महत्वपूर्ण भिन्नताएँ परिलक्षित होती हैं। चूँकि स्थलीय सतह की तुलना में जलीय सतह धीमी गति से ऊष्मित और शीतल होती है, अतः समान सौर विकिरण प्राप्त होने की दशा में भी भूमि का तापमान जल की अपेक्षा अधिक होता है। भूमि की तुलना में जल की पारदर्शिता, तापीय चालकता, तथा विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण, जल का तापन और शीतन धीमी दर से संपन्न होता है। भूमि के शीघ्र ऊष्मन और त्वरित शीतलन के पीछे निम्नलिखित प्रमुख कारण उत्तरदायी हैं—

- जल की विशिष्ट ऊष्मा (Specific Heat) भूमि की तुलना में अत्यधिक होती है। विशिष्ट ऊष्मा वह मात्रा है जो किसी द्रव्य की इकाई मात्रा का तापमान 1°C तक बढ़ाने हेतु अपेक्षित होती है। इससे स्पष्ट है कि जल के तुल्य द्रव्यमान को गरम करने में भूमि की तुलना में अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अतः एकसमान सौर विकिरण प्राप्त करने पर भी स्थल का तापमान जल की अपेक्षा अधिक हो जाता है।

- स्थल की सतह पर ऊष्मा का परिचालन (Conduction) धीमी गति से होता है, जिससे ऊपरी परत में ऊष्मा का संकेन्द्रण हो जाता है, फलस्वरूप तापमान तेजी से बढ़ता है। तत्पश्चात ऊष्मा का परावर्तन भी उतनी ही शीघ्रता से संपन्न होता है। इसके विपरीत, सागरीय जल की गतिशील प्रकृति के कारण ऊष्मा का वितरण गहराई तक समान रूप से होता है, जिससे समुद्र का तापमान धीरे-धीरे बढ़ता है।

- वाष्पीकरण की दर सागरीय सतह पर अपेक्षाकृत अधिक होने से ऊष्मा का महत्वपूर्ण क्षय होता है, जिससे जलीय सतह को अपेक्षित मात्रा में ऊष्मा प्राप्त नहीं हो पाती। विशेष रूप से ग्रीष्म ऋतु में, अत्यधिक वाष्पीकरण के कारण समुद्री तापमान में सापेक्षिक कमी देखी जाती है।

- भूमि सौर विकिरण के लिए अपारदर्शी होती है, जिससे किरणें लगभग एक मीटर तक ही प्रवेश कर पाती हैं, जबकि जल में ये किरणें कई मीटर गहराई तक पहुँच सकती हैं। इस कारण भूमि त्वरित रूप से गर्म हो जाती है, परंतु सतह से ऊष्मा का परावर्तन भी अत्यंत तीव्र होता है, जिससे वह शीघ्र ही शीतल भी हो जाती है। जल में सौर विकिरण की गहराई तक पहुँच के कारण प्रचुर जलराशि को गर्म करना पड़ता है, जिससे उसका तापक्रम धीरे-धीरे परिवर्तित होता है। यही कारण है कि समान अक्षांशीय क्षेत्र में दिन के समय स्थल का तापमान समुद्र की तुलना में अधिक, जबकि रात्रि में कम होता है।

- भूमि की तुलना में समुद्र का ऐल्बेडो अधिक होता है, अर्थात् सागरीय सतह पर पड़ने वाला सौर विकिरण अधिक परावर्तित होता है, जिससे उसे कम सूर्यताप प्राप्त होता है। यही नहीं, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर अग्रसर होते हुए स्थलीय सतह की विशेषताएँ परिवर्तित होती जाती हैं। 60° अक्षांश के बाद, हिमाच्छादन की आवृत्ति बढ़ने लगती है, जिससे धरातलीय ऐल्बेडो में भी निरंतर वृद्धि होती है।

- जलवाष्प सौर तथा पार्थिव विकिरण दोनों के लिए अपारदर्शी होती है। अतः मेघाच्छादित जलीय क्षेत्रों में सूर्य का विकिरण अपेक्षाकृत कम मात्रा में पहुँच पाता है। इसके विपरीत, बादल पार्थिव विकिरण की दीर्घ तरंगों का अवशोषण कर उसे सतह की ओर प्रतिलोम विकिरण के माध्यम से पुनः भेज देते हैं, जिससे सागरीय सतह पर ऊष्मा का क्षय धीमी गति से होता है। परिणामतः समुद्र के ऊपर की वायु का शीतलन भी धीरे होता है। दूसरी ओर, स्थल पर यदि बादलों की उपस्थिति न्यून हो, तो अधिक सूर्यताप प्राप्त होता है और साथ ही ऊष्मा का क्षय भी अत्यधिक तीव्रता से होता है। यही कारण है कि स्थल का तापमान दिन के समय अत्यधिक उच्च, जबकि रात्रि में गंभीर रूप से निम्न हो सकता है। इस प्रकार, जलवाष्प की अनुपस्थिति से स्थल पर तापमान में अत्यधिक परिवर्तनशीलता परिलक्षित होती है, जो कि महाद्वीपीय जलवायु की एक विशिष्ट विशेषता है।

समुद्र से दूरी (Distance from the Sea)

सौरिक ऊष्मा के संदर्भ में जल तथा स्थल सतहों के भिन्न-भिन्न प्रतिक्रियात्मक व्यवहारों के कारण उनके तापमान में दैनिक और वार्षिक भिन्नताएँ परिलक्षित होती हैं। इसी कारणवश, तटीय क्षेत्रों में तापमान का अंतर न्यूनतम होता है, जबकि जैसे-जैसे स्थल की ओर समुद्र से दूरी बढ़ती है, दैनिक एवं वार्षिक तापांतर में निरंतर वृद्धि होती जाती है। स्थल प्रभाव की तीव्रता बढ़ने के साथ ग्रीष्मकाल और शीतकाल के तापमान में स्पष्ट विषमता उत्पन्न होती है। सामान्यतः, समुद्री जलवायु की एक प्रमुख विशेषता यह है कि वहाँ दैनिक तापमान भिन्नता न्यूनतम होती है, जबकि महाद्वीपीय जलवायु में यह भिन्नता अत्यधिक होती है।

सागर तल से ऊँचाई (Height Above Sea Level)

समुद्र तल से ऊँचाई में वृद्धि के साथ, पृथ्वी की सतह से दूरी और वायुमंडलीय सघनता में कमी के कारण वायुमंडल का तापमान निरंतर घटता जाता है। चूँकि वायुमंडल की ऊष्मा का प्राथमिक स्रोत धरातलीय सतह ही होता है, अतः चालन, संवहन तथा विकिरण की प्रक्रियाओं द्वारा ऊष्मा वायुमंडल में प्रसारित होती है। इस प्रकार वायुमंडल की वह परत जो धरातल के संपर्क में प्रत्यक्ष रूप से स्थित होती है, अधिकतम ऊष्मा प्राप्त करती है, जबकि ऊपरी परतों को तुलनात्मक रूप से कम ऊष्मा मिलती है। इसके अतिरिक्त, वायुमंडल की निचली परतों में जलवाष्प एवं धूलकणों की सघनता अधिक होती है, जो ऊँचाई के साथ क्रमशः कम होती जाती है, जिससे धरातलीय दीर्घ तरंग विकिरण के अवशोषण की मात्रा घटती है। फलस्वरूप, ऊँचाई के साथ तापमान में सतत कमी देखी जाती है।

तापमान का वितरण (Distribution of Temperature)

धरातलीय सतह एवं निचले वायुमंडल में तापमान के स्थानिक एवं कालिक वितरण का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि विभिन्न मौसमी दशाएँ, जलवायु की प्रकारिकी, जलवायु प्रदेशों का गठन, वनस्पति एवं जीव-जंतुओं की उपस्थिति तथा मानव जीवन की गतिविधियाँ इस क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर वितरण पर निर्भर करती हैं। तापमान के वितरण को कालिक (Time-based) तथा स्थानिक (Space-based) दोनों आयामों में अध्ययन किया जाता है। क्षैतिज वितरण को प्रादेशिक वितरण के रूप में भी जाना जाता है। तापमान के स्थानिक वितरण को नियंत्रित करने वाले कई प्राथमिक कारक होते हैं, जैसे— विषुवत रेखा से दूरी या अक्षांशीय स्थिति, स्थल तथा जल की भौतिक विशेषताएँ, धरातलीय सतह की प्रकृति, समुद्र तल से ऊँचाई, समुद्र से दूरी, स्थलाकृति की ढाल, प्रचलित पवनों की दिशा, तथा महासागरीय धाराओं का प्रभाव। इन सभी कारकों की संयुक्त क्रिया के परिणामस्वरूप धरातल और निचले वायुमंडल में तापमान के वितरण में गंभीर विविधताएँ उत्पन्न होती हैं।

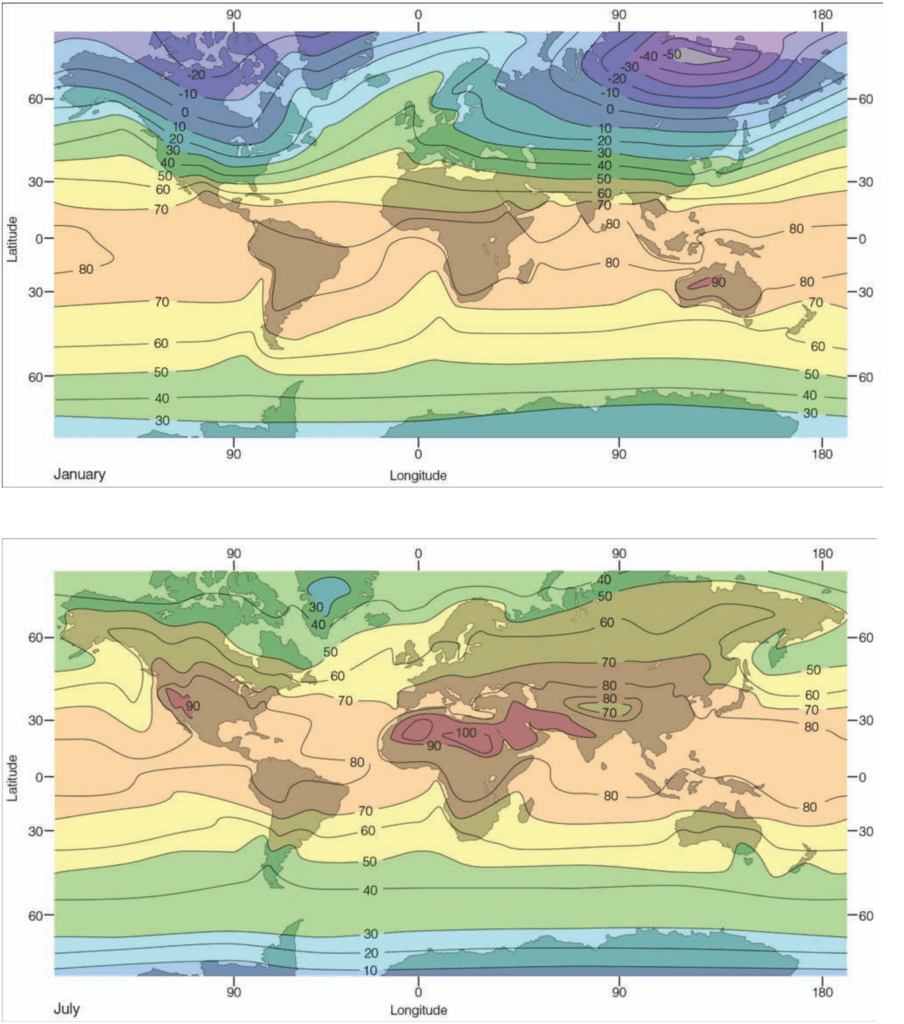

तापमान का क्षैतिज वितरण (Horizontal Distribution of Temperature)

समग्र पृथ्वी पर तापमान का क्षैतिज विस्तार विशेष रूप से अक्षांशीय संरचना के आधार पर परिलक्षित होता है। सामान्यतः, तापमान भूमध्य रेखा से ध्रुवीय दिशाओं की ओर क्रमिक रूप से घटता चला जाता है। प्रायः भूमध्यरेखीय क्षेत्र बादलों से सघन रूप में आच्छादित रहते हैं, जिसके परिणामस्वरूप यहाँ की वायुमंडलीय परतों में सौर विकिरण की ऊष्मा का महत्त्वपूर्ण अंश जलवाष्प तथा बादलों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इसी कारण, भूमध्य रेखा पर विश्व के उच्चतम तापमान का पंजीकरण नहीं होता। इसके विपरीत, कर्क और मकर रेखाओं के समीप स्थित क्षेत्रों में आकाश सामान्यतः निर्मल एवं बादलविहीन होता है, जिससे इन स्थानों पर अत्यधिक तापमान का अभिलिखन क्रमशः जून तथा दिसंबर के महीनों में होता है। इससे आगे के अक्षांशीय क्षेत्रों में सूर्य की किरणें क्रमशः अधिक तिर्यक रूप में गिरती हैं, जिसके परिणामस्वरूप तापमान में निरंतर कमी आती जाती है। मानचित्रों पर तापमान को प्रदर्शित करने हेतु समताप रेखाओं (Isotherms) का प्रयोग किया जाता है, जो तापमान के स्थानिक वितरण को चित्रात्मक रूप में स्पष्ट करती हैं।

तापमान का अक्षांशीय वितरण (Latitudinal Distribution of Temperature)

निम्न अक्षांशीय या अयनवर्ती मंडल (Low Latitudinal Zone or Tropical Zone)

यह क्षेत्र मकर रेखा से कर्क रेखा के मध्य विस्तारित होता है। दिसंबर तथा जनवरी के दौरान इस क्षेत्र को लगभग 400 इकाई सूर्यताप प्राप्त होता है, जबकि मार्च एवं सितंबर में यह मात्रा लगभग 500 इकाई तक पहुँच जाती है। इस प्रकार संक्रांति तथा विषुव के मध्य सूर्यताप की मात्रा में लगभग 100 इकाई का अंतर देखा जाता है। सूर्य के उत्तरायण तथा दक्षिणायन की गति के कारण, इस क्षेत्र के प्रत्येक भाग में सूर्य की किरणें वर्ष में दो बार लंबवत रूप से पड़ती हैं, जिसके फलस्वरूप प्रत्येक स्थान पर दो बार उच्चतम तथा दो बार न्यूनतम तापीय स्तर प्राप्त होते हैं। उपर्युक्त को छोड़कर, यह सम्पूर्ण क्षेत्र वर्ष भर उच्च तापमान की स्थिति में रहता है और इसमें ऋतुओं का परिवर्तन अपेक्षाकृत न्यूनतम होता है।

मध्य अक्षांशीय मंडल (Middle Latitudinal Zone)

यह क्षेत्र दोनों गोलार्द्धों में 23½° से 66½° अक्षांशों के मध्य फैला हुआ है। इस क्षेत्र को दिसंबर एवं जनवरी में न्यूनतम सूर्यताप लगभग 100 इकाई की मात्रा में प्राप्त होता है। दो संक्रांतियों के बीच सूर्यताप की मात्रा में लगभग 400 इकाई का अंतर पाया जाता है, जबकि एक संक्रांति तथा एक विषुव के मध्य यह अंतर करीब 200 इकाई होता है। इस मंडल के प्रत्येक क्षेत्र को वर्ष में एक बार उच्चतम तथा एक बार न्यूनतम सूर्यताप प्राप्त होता है। इस अक्षांशीय क्षेत्र की महत्त्वपूर्ण विशेषता ऋतु परिवर्तन की स्पष्टता और विविधता है, जो इसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से पृथक करती है।

उच्च अक्षांशीय अथवा ध्रुवीय मंडल (High Latitudinal or Polar Zone)

यह क्षेत्र पृथ्वी के दोनों गोलार्द्धों में 66½° से लेकर 90° अक्षांशों तक फैला होता है। मार्च से सितंबर की अवधि के दौरान यहाँ पर सूर्यताप की मात्रा शून्य से अधिक इकाई तक पहुँचती है, जबकि शेष महीनों में यह शून्य इकाई से भी कम रह जाती है। इस क्षेत्र को जून माह में अधिकतम 300 इकाई सूर्यताप की ऊर्जा प्राप्त होती है। एक विषुव और एक संक्रांति के मध्य सूर्यताप की उपलब्धता में लगभग 300 इकाई का स्पष्ट अंतर पाया जाता है। इस अक्षांशीय क्षेत्र में वर्ष में केवल एक बार उच्चतम तथा एक बार न्यूनतम सूर्यताप का अनुभव होता है।

तापमान का लंबवत् वितरण (Vertical Distribution of Temperature)

वायुमंडल में धरातलीय सतह से ऊँचाई में बढ़ोत्तरी के साथ तापमान में जो ह्रास होता है, उसे ताप ह्रास दर (Lapse Rate) की संज्ञा दी जाती है। तथापि, यह दर वातावरणीय दशाओं, दैनिक अवधि, एवं भौगोलिक स्थिति के अनुसार विविधता प्रदर्शित करती है। सामान्यतः, वायुमंडल में तापमान प्रति 1000 मीटर की ऊँचाई पर औसतन 6.5° सेल्सियस की दर से घटता है, जिसे सामान्य ताप ह्रास दर (Normal Lapse Rate) कहा जाता है। इस सामान्य दर की गणना धरातल पर औसत तापमान 15°C तथा 11 कि.मी. ऊँचाई पर औसत तापमान -50°C के सापेक्ष की जाती है। [11 कि.मी. की ऊँचाई पर कुल ताप ह्रास = 15° – (-59°) = 74° = 74/11 = 6.7°C]। परंतु वास्तविक ताप ह्रास दर, जिसे पर्यावरणीय ताप ह्रास दर (Environmental Lapse Rate) कहते हैं, स्थान विशेष तथा काल विशेष के अनुसार महत्त्वपूर्ण परिवर्तनशीलता दर्शाती है। ग्रीष्म ऋतु में यह दर शरद ऋतु की तुलना में, तथा दिन के समय रात्रिकाल की अपेक्षा अधिक तीव्र पाई जाती है।

धरातलीय सतह से ऊँचाई में तापमान की इस गिरावट से यह स्पष्ट होता है कि वायुमंडल को ऊष्मा की प्राप्ति मुख्यतः चालन, संवहन तथा विकिरण की प्रक्रियाओं द्वारा धरातलीय सतह से होती है। जैसे-जैसे ऊँचाई में वृद्धि होती है, अर्थात् धरातल से वायुमंडल की लंबवत् दूरी बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे वायुमंडल को ऊष्मा की आपूर्ति में समानुपातिक कमी आती जाती है। ऊँचाई के साथ तापमान में गिरावट के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं–

• वायुमंडल की निचली परत, जो पृथ्वी की सतह के संपर्क में होती है, सबसे पहले ऊष्मा ग्रहण करती है और तत्पश्चात् यह ऊष्मा संवहन की लहरों के माध्यम से ऊपर की परतों तक संप्रेषित होती है। इस प्रक्रिया के कारण, प्रत्येक ऊपरी परत को अपनी अधोवर्ती परत की तुलना में देरी से एवं कम मात्रा में ऊष्मा प्राप्त होती है।

• वायुमंडल के निचले क्षेत्र में स्थित धूलकण, जलवाष्प एवं गैसीय संघटक, जो पार्थिव विकिरण का प्रभावी रूप से अवशोषण करते हैं, ऊँचाई के साथ कम होते जाते हैं। परिणामस्वरूप, निचली परतों में ऊष्मा का अवशोषण अधिक होता है और तापमान ऊँचा रहता है, जबकि ऊँचाई के साथ पार्थिव विकिरण का अवशोषण निरंतर घटता जाता है, जिससे तापमान में गिरावट आती है।

वायुमंडल में तापमान की यह लंबवत् ह्रास प्रवृत्ति केवल क्षोभमंडल तक सीमित होती है। क्षोभमंडल की ऊपरी सीमा को ट्रॉपोपोज (Tropopause) कहा जाता है, जिसकी औसत ऊँचाई भूमध्य रेखा पर लगभग 18 कि.मी. तथा ध्रुवों पर लगभग 8 कि.मी. पाई जाती है। इस प्रकार, ट्रॉपोपोज की ऊँचाई भूमध्यरेखा से ध्रुवों की ओर क्रमशः घटती जाती है, किंतु इसके विपरीत तापमान की प्रवृत्ति में वृद्धि परिलक्षित होती है।