महासागरीय जल का तापमान(Temperature of Oceanic Water)

स्थलमंडलीय क्षेत्रों की तरह महासागरीय जल की ऊष्मा का भी मुख्य स्रोत सूर्य ही है। जिस प्रकार पृथ्वी पर स्थित अन्य तत्वों को ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है, उसी प्रकार महासागरों का ताप भी सौर विकिरण से ही प्राप्त होता है। सौर ऊर्जा के प्रभाव से समुद्री जल गर्म होता है, जिससे उसका तापमान बढ़ता है। हालांकि, महासागरीय जल का तापमान एकसमान नहीं रहता, बल्कि वह समय और भौगोलिक स्थिति के अनुसार निरंतर परिवर्तनशील होता है।

सूर्य की सतह से ऊष्मा विकिरण निम्नलिखित तीन प्रकार की तरंगों के माध्यम से स्थल एवं जलमंडल में प्रसारित होती है:

- लघु तरंगें

- मध्यम तरंगें

- दीर्घ तरंगें

जल की विशिष्ट ऊष्मा (Specific Heat) स्थल की तुलना में अधिक होती है, जिसके परिणामस्वरूप महासागरों का जल स्थल की अपेक्षा धीरे गर्म होता है और धीरे ही ठंडा होता है। इसी गुणधर्म के कारण जल एवं स्थल में स्थानीय तापमान को भिन्न रूप में अंकित किया जाता है। महासागर मुख्य रूप से सौर ऊर्जा के अवशोषण एवं पृथ्वी के भीतर की ऊष्मा से उत्पन्न संवहनीय धाराओं के माध्यम से ऊष्मा प्राप्त करते हैं, जिसमें प्राथमिक योगदान सूर्य का होता है। इसके अतिरिक्त महासागर की ऊष्मा में हानि वाष्पीकरण, संवहन और विकिरण जैसी प्रक्रियाओं से होती है, यद्यपि जल का तापन और शीतलन दोनों ही अत्यंत जटिल प्रक्रियाएँ हैं।

महासागर की सतही परत में प्राप्त ऊष्मा की मात्रा पर अनेक कारकों का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, जैसे – वायुमंडलीय संरचना, दिन की अवधि, सूर्य से पृथ्वी की दूरी तथा सौर किरणों का कोण। महासागर के सतही तापमान में केवल क्षैतिज ही नहीं, बल्कि ऊर्ध्वाधर विविधताएँ भी देखने को मिलती हैं। महासागरीय जल के तापमान एवं उसके घनत्व के मध्य एक विपरीत संबंध होता है, अर्थात् तापमान में वृद्धि से घनत्व घटता है, जबकि तापमान में कमी से घनत्व बढ़ता है। इसके अतिरिक्त, महासागरों में भी स्थल की तरह ऊष्मा संतुलन (Heat Balance) की प्रक्रिया पाई जाती है। महासागरों में दैनिक और वार्षिक तापांतर भी मौजूद होते हैं, यद्यपि ये स्थलखंडों की तुलना में नगण्य होते हैं।

महासागरीय जल के गर्म होने की दो प्रक्रियाएँ

1. सौर विकिरण का अवशोषण

2. पृथ्वी के आंतरिक भाग से महासागरीय जल का संपर्क

महासागरीय जल के ठंडा होने की तीन प्रक्रियाएँ

1. समुद्री तल से ऊष्मा का विकिरण

2. संवहन

3. वाष्पीकरण

महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक (Factors Affecting the Temperature of Oceanic Water)

महासागरीय जल के तापमान में विभिन्न कारकों के प्रभाव के कारण उसकी सतही और गहन परतों में तापमान के क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर वितरण में स्पष्ट भिन्नता पाई जाती है। महासागरीय तापमान के वितरण के संदर्भ में दो प्रमुख पहलुओं का अध्ययन आवश्यक है — सतह पर स्थित जल का तापमान तथा गहराई में स्थित जल का तापमान। चूँकि महासागर एक त्रिविमीय संरचना (Three-dimensional shape) धारण करता है, अतः तापमान के वितरण का अध्ययन केवल अक्षांशीय विस्तार तक सीमित न होकर जल की गहराई को भी सम्मिलित करता है। इस आधार पर महासागरीय तापमान का क्षैतिज और लम्बवत्, दोनों प्रकार से विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है। महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं:

अक्षांश (Latitude)

महासागर की सतह पर जल के तापमान को नियंत्रित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व उसकी अक्षांशीय स्थिति है। पृथ्वी की सतह पर सूर्य की किरणें जिस आपतन कोण (Angle of Incidence) से गिरती हैं, वह सीधे तौर पर अक्षांश से जुड़ा होता है। जैसे-जैसे हम निम्न अक्षांश (Equatorial zone) से उच्च अक्षांश (Polar zone) की ओर बढ़ते हैं, सूर्य की किरणों के आपतन कोण में निरंतर कमी आती है, जिससे वे अधिक तिरछी हो जाती हैं। सीधी किरणें, तिरछी किरणों की तुलना में कम क्षेत्रफल को गर्म करती हैं और उन्हें वायुमंडल में कम दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे ऊर्जा का क्षय न्यूनतम होता है।

वास्तव में, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लघु कोण पर सीधे गिरती हैं, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में वे अत्यधिक तिरछी होती हैं। यही कारण है कि भूमध्य रेखा तथा उसके निकटवर्ती महासागरीय क्षेत्रों को सूर्य से अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, जबकि ध्रुवों की ओर यह मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। इस भौगोलिक स्थिति के परिणामस्वरूप, भूमध्य क्षेत्र में महासागर के जल का तापमान लगभग 32° सेल्सियस तक होता है, जबकि उच्च अक्षांशों में यह तापमान -2° सेल्सियस या उससे भी कम दर्ज किया गया है।

प्रचलित पवन (Prevailing Wind)

प्रचलित पवनों का प्रभाव महासागरीय जल के तापमान पर गंभीर रूप से प्रभावकारी होता है। जब इन पवनों की दिशा स्थल से महासागर की ओर होती है, तब वे अपने साथ गर्म वायु को समुद्री सतह तक पहुँचा देती हैं, जिससे सतही जल का स्थानांतरण हो जाता है और सागर की गहराई से शीतल जलराशि ऊपर आने लगती है। यह शीतल जल सतह पर फैलकर समुद्री सतह के तापमान में स्पष्ट कमी उत्पन्न करता है। इसके विपरीत, जब पवनों की दिशा सागर से स्थल की ओर होती है, तो ये पवनें गर्म जलराशि को तटीय क्षेत्रों तक ले जाती हैं, जिससे इन तटीय क्षेत्रों में सतही जल का तापमान आंशिक रूप से बढ़ जाता है।

इस प्रक्रिया का प्रत्यक्ष प्रभाव पवन बंदरगाहों (Windward Ports) में देखा जा सकता है। उदाहरण के रूप में, व्यापारिक पवनें (Trade Winds) जब पूर्वी महासागरों में बहती हैं, तो ये सागर के पूर्वी भाग का तापमान कम कर देती हैं क्योंकि यह पवनें ऊष्मीय जल को पश्चिम की ओर एकत्रित करती हैं। परिणामस्वरूप, पश्चिमी भागों का तापमान अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है। उदाहरणस्वरूप, ब्राजील के तट पर तापमान में अधिकता का प्रमुख कारण स्थल से समुद्र की ओर प्रवाहित होने वाली गर्म पवनें हैं। इसके विपरीत, पेरू तट पर तापमान में न्यूनता का कारण ऐसी ही पवनों द्वारा गहराई से ठंडे जल के ऊपर आने की प्रक्रिया है।

प्रचलित पवनों के प्रभाव को विशेष रूप से बंद या अंशतः बंद जलीय भागों — जैसे भूमध्य सागर, लाल सागर, और मैक्सिको की खाड़ी — में देखा जाता है। इन जल क्षेत्रों पर जब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से गर्म पवनें पहुँचती हैं, तो वे सागरीय सतह के तापमान को उच्च कर देती हैं, जिससे इन जलराशियों का तापमान समीपवर्ती खुले महासागरों की तुलना में अधिक हो जाता है। इसके विपरीत, जब हिम प्रदेशों से शीतल पवनें समुद्र की ओर प्रवाहित होती हैं, तो वे सतही जल को अत्यंत शीतल बना देती हैं। उदाहरण के रूप में, बाल्टिक सागर का तापमान शीत ऋतु में इन शीतल पवनों के प्रभाव से काफी नीचे चला जाता है।

इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि प्रचलित पवनें महासागरीय तापमान को प्रभावित करने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारक हैं, जो किसी क्षेत्र विशेष में तापमान को कम या अधिक कर सकती हैं, और महासागरीय ऊष्मा संतुलन को गतिशील रूप से प्रभावित करती हैं।

स्थल एवं जल का वितरण (Distribution of Site and Water)

पृथ्वी की सतह पर जल एवं स्थल का असमान वितरण महासागरीय सतह के तापमान को गंभीर रूप से प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक है। विशेष रूप से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, जहाँ सौर ऊर्जा की प्राप्ति अधिकतम होती है, महासागरों को भी अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, जिसके परिणामस्वरूप उत्तरी गोलार्ध के महासागरीय भागों का तापमान दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अधिक रहता है। इसके विपरीत, जब महासागर शीतल स्थलीय भागों से घिरे होते हैं, तो वहाँ की सतही जलराशि का तापमान निम्न हो जाता है। इस संदर्भ में, अंटार्कटिका के हिमाच्छादित क्षेत्र द्वारा उत्पन्न ठंडक दक्षिणी गोलार्ध के सागरीय तापमान को निम्न स्तर तक प्रभावित करती है।

स्थलीय प्रभाव के कारण, उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएँ (Isotherms) असामान्य रूप से टेढ़ी-मेढ़ी तथा असंतुलित होती हैं, जबकि इसके विपरीत, दक्षिणी गोलार्ध, जहाँ जल की अधिशेषता है, वहाँ ये रेखाएँ अपेक्षाकृत सीधी एवं भूमध्य रेखा के समानांतर होती हैं। इस अंतर का प्रमुख कारण है कि खुले महासागर की तुलना में बंद एवं अंशतः बंद जल निकायों में स्थलीय प्रभाव अधिक तीव्रता से परिलक्षित होता है, जिससे वहाँ के सागरीय जल का तापमान अधिक परिवर्तनशील होता है।

उदाहरण स्वरूप, स्थल से घिरे उष्णकटिबंधीय सागरों जैसे लाल सागर का तापमान 38° सेल्सियस तथा फारस की खाड़ी का तापमान 34° सेल्सियस तक पहुँचता है, जो कि भूमध्य रेखीय महासागर के तापमान (26.7° सेल्सियस) से स्पष्ट रूप से अधिक है। यह भिन्नता केवल स्थलीय सीमा से घिरे होने के कारण उत्पन्न होती है, जो इन सागरीय जलराशियों को अधिक गर्म करती है।

समीपवर्ती स्थलखंडों का प्रभाव (Effect of Adjacent Land Mass)

जहाँ खुले महासागरों का तापमान तुलनात्मक रूप से स्थिर रहता है, वहीं स्थल से घिरे जल निकायों का तापमान ऋतु-विशेष के अनुसार स्पष्ट रूप से परिवर्तनशील हो जाता है। यह परिवर्तन इसलिए होता है क्योंकि स्थलीय भाग जल की तुलना में अधिक शीघ्रता से गर्म और ठंडे हो जाते हैं।

ग्रीष्म ऋतु में, स्थल से घिरे सागरों का तापमान तेजी से बढ़ जाता है, जबकि शीत ऋतु में, यही जलराशि अत्यधिक ठंडी हो जाती है। उदाहरण के तौर पर, भूमध्य रेखा के समीप खुले महासागरीय जल का तापमान ग्रीष्म ऋतु में लगभग 26° सेल्सियस होता है, जबकि लाल सागर का तापमान इसी अवधि में 30° सेल्सियस तक पहुँच जाता है, जो दर्शाता है कि समीपवर्ती स्थलखंडों के प्रभाव से सागरीय तापमान में उल्लेखनीय अंतर उत्पन्न होता है।

इस प्रकार, स्थल एवं जल के वितरण तथा समीपवर्ती स्थलखंडों के प्रभाव को महासागरीय तापमान के निर्धारण में अत्यंत महत्वपूर्ण, प्रभावशाली एवं निर्णायक कारक माना जाता है।

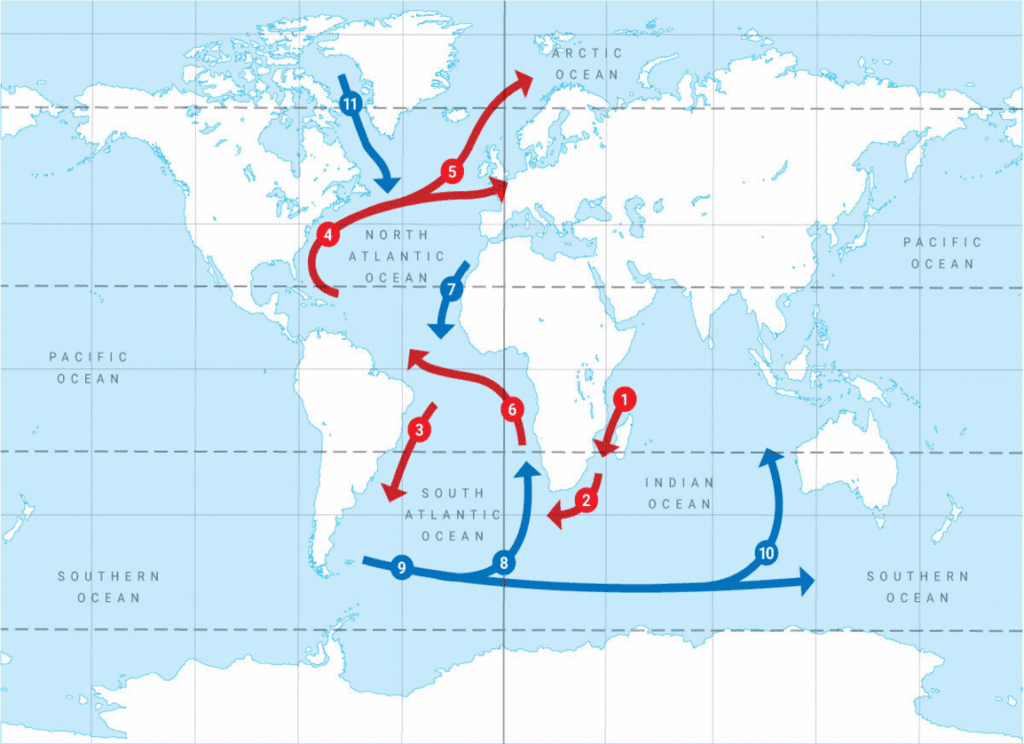

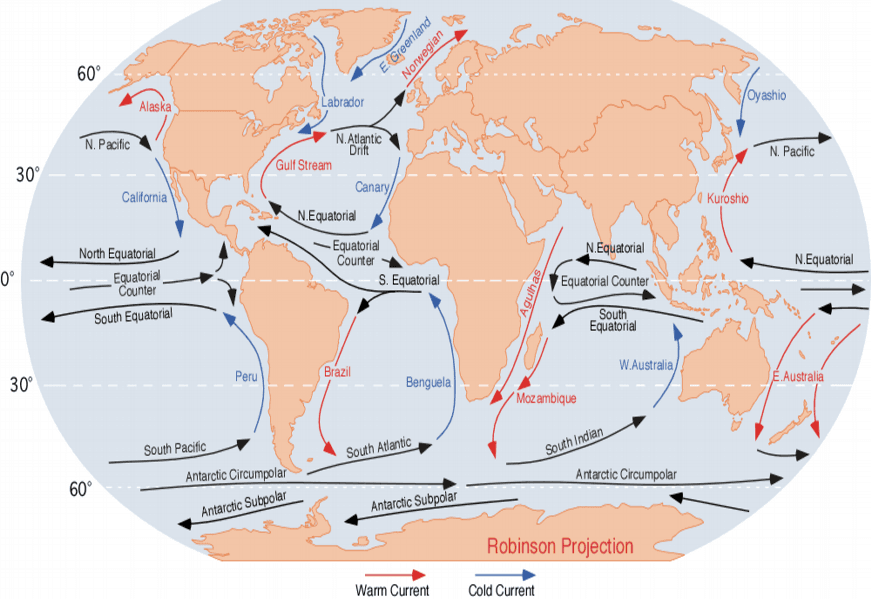

महासागरीय जलधाराएँ (Oceanic Currents)

महासागरीय जलधाराएँ महासागर जल के तापमान को प्रभावित करने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं निर्णायक कारक हैं। इनका प्रभाव उस क्षेत्र विशेष में गंभीर रूप से परिलक्षित होता है, जहाँ ये प्रवाहित होती हैं। ये धाराएँ अपनी तापीय प्रकृति के अनुसार क्षेत्रीय जलराशि के तापमान में वृद्धि या ह्रास उत्पन्न करती हैं।

विशेष रूप से, निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर प्रवाहित होने वाली गर्म जलधाराएँ, अपने साथ ऊष्मा लेकर जाती हैं, जिससे उन उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में सागरीय सतह का तापमान उल्लेखनीय रूप से बढ़ जाता है। इसके विपरीत, उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधाराएँ, जहाँ भी प्रवाहित होती हैं, वहाँ का तापमान गंभीर रूप से कम कर देती हैं। इस प्रकार महासागरों में गर्म एवं ठंडी धाराओं का सुव्यवस्थित प्रवाह क्रम स्थान-विशेष पर सागर जल के तापीय संतुलन को प्रभावित करता है, जिससे तापमान वितरण में व्यापक भिन्नता देखने को मिलती है।

निम्नलिखित उदाहरण महासागरीय जलधाराओं के प्रभावशाली योगदान को स्पष्ट करते हैं:

गल्फ स्ट्रीम जलधारा (Gulf Stream Current)

यह एक गर्म महासागरीय जलधारा है, जो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के समानांतर प्रवाहित होती है। यह जलधारा संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तर-पश्चिमी यूरोप, तथा उत्तरी ध्रुवीय सागर में स्थित आर्कटिकीय बंदरगाहों तक प्रभाव डालती है। यह जलधारा, उत्तरी अटलांटिक प्रवाहक्रम के माध्यम से उस क्षेत्र की जलराशि को विशेष रूप से ऊष्मा प्रदान करती है, जिसके परिणामस्वरूप शीत ऋतु में भी आर्कटिकीय बंदरगाह बर्फमुक्त एवं नौवहन योग्य बने रहते हैं। यह स्थिति इस जलधारा की गंभीर तापीय क्षमता का स्पष्ट प्रमाण है।

लैब्राडोर की ठंडी जलधारा (Cold Current of Labrador)

यह एक ठंडी जलधारा है, जो कनाडा के पूर्वी तट के सहारे प्रवाहित होती है तथा लगभग 40° उत्तरी अक्षांश के पास गल्फ स्ट्रीम से मिलती है। इस जलधारा के प्रभाव से कनाडा के तटीय क्षेत्रों का तापमान अत्यंत कम हो जाता है। इसके अतिरिक्त, जब यह गर्म गल्फ स्ट्रीम जलधारा से मिलती है, तब तापमान में तीव्र अंतर के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तटीय भागों में घना कुहासा उत्पन्न होता है। यह क्षेत्रीय जलवायु पर इस ठंडी जलधारा के प्रत्यक्ष एवं महत्वपूर्ण प्रभाव को दर्शाता है।

क्योरोशियो गर्म जलधारा (Warm Current of Kuroshio)

क्योरोशियो, जिसे कभी-कभी जापानी गल्फ स्ट्रीम भी कहा जाता है, एक प्रमुख गर्म महासागरीय जलधारा है, जो एशिया के पूर्वी तट के सहारे प्रवाहित होकर अलास्का के तटवर्ती क्षेत्रों तक पहुँचती है। इस जलधारा का प्रभाव वहाँ के स्थानीय तापमान में उल्लेखनीय वृद्धि के रूप में परिलक्षित होता है। इसके कारण उस क्षेत्र की जलवायु अपेक्षाकृत गरम एवं अधिक आर्द्र रहती है।

इसके विपरीत, क्युरईल की ठंडी जलधारा, जो साइबेरिया के पूर्वी तट के समीप प्रवाहित होती है, वहाँ के तापमान को पर्याप्त रूप से निम्न कर देती है। यह तटवर्ती जल को ठंडा करने के साथ-साथ स्थानीय मौसमी दशाओं में कठोरता उत्पन्न करती है।

महासागरीय धाराओं का गोलार्धीय प्रभाव (Hemispheric Impact of Ocean Currents)

महासागरीय जलधाराओं का प्रभाव दोनों गोलार्धों में भिन्न रूप में परिलक्षित होता है। उत्तरी गोलार्ध में प्रवाहित होने वाली गर्म जलधाराएँ, सामान्यतः दक्षिणी गोलार्ध की जलधाराओं की तुलना में अधिक ऊष्मा प्रदान करती हैं, जिसके कारण महासागरों के तापमान में स्पष्ट वृद्धि होती है। इसका प्रमाण 50° सेल्सियस समताप रेखा से प्राप्त होता है, जो उत्तरी गोलार्ध में 70° उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में यह प्रभाव केवल 50° दक्षिणी अक्षांश तक ही सीमित रहता है। यह स्थिति, स्थलीय वितरण, महासागरीय प्रवाह, और वायुमंडलीय क्रियाओं के परस्पर संयोजन का परिणाम है।

स्थानीय मौसम (Local Weather)

स्थानीय मौसमी दशाएँ—जैसे कि वर्षा, बादल, तूफान, आदि—भी महासागरों के तापमान को प्रभावी रूप से प्रभावित करती हैं। विशेष रूप से, विषुवत रेखीय प्रदेशों में आकाश अधिकतर समय मेघाच्छादित रहता है, जिससे सूर्य की किरणें सीधे सागर की सतह पर नहीं पहुँच पातीं। इसका परिणाम यह होता है कि इन क्षेत्रों में महासागरीय सतह का तापमान, कर्क एवं मकर रेखाओं के समीप स्थित महासागरों की तुलना में कम रहता है।

वहीं दूसरी ओर, कर्क एवं मकर रेखाओं पर आकाश अधिक स्पष्ट होने के कारण सूर्य की ऊष्मा सागरीय सतह पर सीधे पहुँचती है, जिससे वहाँ का तापमान अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है। इस प्रकार, स्थानीय मौसमी दशाएँ भी महासागर तापमान में स्थानीय एवं क्षेत्रीय विविधता उत्पन्न करती हैं।

प्लावी हिमखंड तथा प्लावी हिमशैल (Ice Floes and Icebergs)

ध्रुवीय क्षेत्रों में, अत्यधिक शीतलता के कारण सागरीय जल जम जाता है, जिसके परिणामस्वरूप विशाल हिमशैलों का निर्माण होता है। शीत ऋतु में, ये हिमशैल भूमध्य रेखा की ओर धीरे-धीरे अग्रसर होते हैं, जबकि ग्रीष्म ऋतु में, इन विशाल हिमशैलों के तटीय भागों से टूटे हुए छोटे हिमखंड, जल में तैरते हुए भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं, जिन्हें ‘प्लावी हिमखंड’ (Ice Floes) कहा जाता है। इनकी ऊँचाई लगभग 0.5 से 4 मीटर तक होती है।

कुछ प्लावी हिमखंडों का आकार अत्यंत विस्तृत होता है, जिनकी चौड़ाई कई किलोमीटर तक हो सकती है। इसके अतिरिक्त, समुद्र में तैरते भीमकाय हिम के पिंड, जिन्हें ‘प्लावी हिमशैल’ (Icebergs) कहा जाता है, उनकी ऊपरी सतह जल स्तर से न्यूनतम 5 मीटर ऊपर उठी होती है। वैज्ञानिक रूप से यह ज्ञात है कि किसी हिमशैल का सिर्फ 1/10 भाग ही जल के ऊपर दिखाई देता है, जबकि 9/10 भाग जल में डूबा होता है। इसका मुख्य कारण हिम (0.9) और समुद्री जल (1.025) के विशिष्ट घनत्व में महत्वपूर्ण अंतर है।

सबसे अधिक संख्या में प्लावी हिमशैल, उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाए जाते हैं, जिनमें से लगभग 50% हिमशैल ग्रीनलैंड की हिमानियों से उत्पन्न होते हैं। इन हिमशैलों का सागरीय तापमान पर प्रभाव अत्यधिक गंभीर एवं बहुपरिणामी होता है, क्योंकि ये जल को शीतल बनाते हैं तथा नौवहन एवं समुद्री पारगमन के लिए जोखिम उत्पन्न करते हैं।

भू-गर्भिक ताप (Geothermal Heat)

सागरीय तल से कुछ मात्रा में भू-गर्भिक ताप प्राप्त होता है, किन्तु यह तापमान का एक-हजारवाँ भाग भी नहीं होता। इस अत्यल्प मात्रा में प्राप्त ऊष्मा का कोई व्यावहारिक प्रभाव महासागरीय तापमान पर नहीं पड़ता। यह इतना अल्प एवं नगण्य होता है कि सतही तापमान में इसकी भूमिका प्रायः अप्रभावी मानी जाती है।

लवणता (Salinity)

समुद्री जल की लवणता भी तापमान को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण घटक है। जिन क्षेत्रों में जल की लवणता अधिक होती है, वहाँ वह अधिक ऊष्मा को अवशोषित कर सकता है, जिसके कारण वहाँ का जल अपेक्षाकृत गरम हो जाता है। इसके विपरीत, कम लवणता वाले क्षेत्रों में जल की ऊष्मा ग्रहण करने की क्षमता कम होती है, जिससे तापमान भी निम्न रहता है। इस प्रकार, लवणता तापीय धाराओं की तीव्रता, ऊष्मा संतुलन, तथा स्थानीय जलवायु पर गंभीर प्रभाव डालती है।

अन्य प्रभावकारी कारक (Other Influencing Factors)

उपर्युक्त प्रमुख तत्वों के अतिरिक्त, महासागर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों में —

- सागर की भौगोलिक स्थिति

- आकार एवं विस्तार

- वाष्पन की दर

- संघनन की प्रक्रियाएँ

प्रमुख हैं। इन सभी तत्वों का संयुक्त प्रभाव, महासागर की सतही ऊष्मा के क्षैतिज वितरण को परिस्कृत एवं विविधतापूर्ण बनाता है।

महासागरीय सतह का तापमान अथवा महासागरीय तापमान का क्षैतिज वितरण (Ocean Surface Temperature or Horizontal Distribution of Oceanic Temperature)

सौर किरणों के आपतन कोण में कमी और तिरछेपन की वृद्धि के कारण भूमध्य रेखा के समीप महासागर का तापमान उच्चतम होता है। जैसे-जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, तापमान में क्रमिक कमी होती जाती है। इस तापक्रम में परिवर्तन को निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जा सकता है:

- 0°–10° अक्षांशों के मध्य: लगभग 27° सेल्सियस

- 20° अक्षांश पर: लगभग 23° सेल्सियस

- 40° अक्षांश पर: लगभग 14° सेल्सियस

- 60° अक्षांश पर: लगभग 1° सेल्सियस

- 60° से ऊपर: अत्यधिक ठंडा, प्रायः हिमाच्छादित (Ice-covered)

यह तापमान वितरण सौर विकिरण की तीव्रता, जल का मुक्त प्रवाह, तथा हिमाच्छादन के प्रभाव पर निर्भर करता है। विशेष रूप से, अंटार्कटिका के ध्रुवीय क्षेत्रों की तुलना में, उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों का तापमान अपेक्षाकृत अधिक निम्न होता है, जिसका कारण है अंटार्कटिका हिमटोप के समीपस्थ जल का सतत शीतलीकरण।

महासागरीय सतह के नीचे तापमंडलों की स्थिति (Subsurface Thermal Layers)

सतही तापमंडल के नीचे स्थित निम्न तापमंडल प्रत्येक महासागर में सर्वत्र विद्यमान नहीं होते। ये मंडल सामान्यतः 0° से 40° अक्षांशों के मध्य ही पाए जाते हैं। उच्च अक्षांशों में ये तापमंडल क्रमशः विलुप्त हो जाते हैं।

आर्कटिक और अंटार्कटिक के समीप केवल एक शीतल जल का मंडल विकसित होता है, जबकि प्रथम (उष्ण) तथा द्वितीय (उपशीत) मंडलों का वहाँ अभाव होता है। यह स्थिति ध्रुवीय ठंडक, जल के सघन संचार, और सौर ऊर्जा की न्यून उपलब्धता के कारण उत्पन्न होती है।

मौसमी तापमान वितरण एवं समताप रेखाएँ (Seasonal Temperature Distribution and Isotherms)

महाद्वीपीय एवं महासागरीय सतहों के मौसमी तापमान में भिन्नता को जनवरी (शीतकाल) तथा जुलाई (ग्रीष्मकाल) की समताप रेखाओं (Isotherms) के माध्यम से दर्शाया जाता है। सामान्यतः ये रेखाएँ पूर्व–पश्चिम दिशा में खींची जाती हैं और प्रायः अक्षांश रेखाओं के समांतर होती हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि अक्षांश, महासागरीय तापमान के क्षैतिज वितरण में सबसे प्रभावशाली एवं नियंत्रणकारी कारक है।

हालाँकि, जहाँ पर महाद्वीप एवं महासागर की सीमाएँ मिलती हैं, वहाँ ये समताप रेखाएँ सीधे न रहकर कुछ झुक जाती हैं। इसका प्रमुख कारण है कि स्थल एवं जल के तापीय गुणधर्मों में भिन्नता होती है—स्थल अपेक्षाकृत शीघ्र गर्म व ठंडा होता है, जबकि जल धीरे-धीरे ताप ग्रहण करता है तथा धीरे-धीरे शीतल होता है। यह भिन्नता समताप रेखाओं में वक्रता एवं विक्षेप उत्पन्न करती है।

दक्षिणी गोलार्द्ध में जल की अधिकता के कारण समताप रेखाएँ विस्तारित एवं दूर-दूर तक फैली हुई सीधी रेखाओं के रूप में दृष्टिगोचर होती हैं। जब समताप रेखाएँ सन्निकट होती हैं, तो यह तापमान में तीव्र परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करती हैं, जिसे तीव्र ताप प्रवणता के रूप में जाना जाता है। इसके विपरीत, जब समताप रेखाओं के मध्य दूरी अधिक होती है, तब वे मंद ताप प्रवणता को प्रदर्शित करती हैं। ग्रीष्मकालीन अवधियों में स्थल से सागर की ओर जाने वाली समताप रेखाएँ भूमध्य रेखा की ओर अग्रसर होती हैं, जबकि शीत ऋतु में उनकी प्रवृत्ति ध्रुवीय दिशाओं की ओर होती है। सागर से स्थल की ओर प्रवाहित समताप रेखाओं की दिशा इसका प्रतिलोम परिलक्षित करती है।

मानचित्रीय विश्लेषण में उन बिंदुओं को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा, जिनका तापमान समान होता है, ‘समताप रेखा’ के रूप में अभिहित किया जाता है। इस हेतु सर्वप्रथम विभिन्न स्थलों पर मापे गए वास्तविक तापमानों को सागर तल के तुल्य तापमान में परिवर्तित किया जाता है। फलतः, समताप रेखाएँ किसी स्थान का सतही वास्तविक तापमान नहीं दर्शातीं, अपितु समुद्र तल पर उस तापमान की व्याख्या करती हैं।

अक्षांशीय अवस्थिति के आधार पर महासागरीय तापमान का वितरण

(तापमान: 0° सेल्सियस में)

| अक्षांशीय क्षेत्र | प्रशांत महासागर | हिंद महासागर | अटलांटिक महासागर |

|---|---|---|---|

| 60°–70° उत्तर | – | – | 5.60 |

| 50°–60° | 5.74 | – | 8.66 |

| 40°–50° | 9.99 | – | 13.16 |

| 30°–40° | 18.62 | – | 20.40 |

| 20°–30° | 23.88 | 26.14 | 24.16 |

| 10°–20° | 26.42 | 27.23 | 25.81 |

| 0°–10° | 27.20 | 27.88 | 26.66 |

| 0°–10° दक्षिण | 26.01 | 27.14 | 25.18 |

| 10°–20° दक्षिण | 25.11 | 25.85 | 23.16 |

| 20°–30° दक्षिण | 21.53 | 22.53 | 21.20 |

| 30°–40° दक्षिण | 16.98 | 17.00 | 16.90 |

| 40°–50° दक्षिण | 11.16 | 8.67 | 8.68 |

| 50°–60° दक्षिण | 5.00 | 1.63 | 1.76 |

| 60°–70° दक्षिण | -1.30 | -1.50 | -1.30 |

भूमध्य रेखा के निकट 10° उत्तरी और 10° दक्षिणी अक्षांशीय क्षेत्रों में तीनों महासागरों के तापमान सर्वाधिक पाए जाते हैं। 20° से 40° अक्षांशीय पट्टी में तापमान सामान्य रहता है, जबकि 60° से 70° अक्षांशीय पट्टी में तीनों महासागरों का तापमान औसतन -1.3°C, अर्थात् हिमांक से नीचे रहता है।

समान अक्षांशों में भी उत्तरार्द्ध की तुलना में दक्षिणार्द्ध में तापमान कम पाया जाता है। इसका मूल कारण यह है कि दक्षिणी गोलार्द्ध में उच्च अक्षांशों की ओर महासागर अधिक उद्घाटित हैं, जिससे ध्रुवीय जल का मुक्त प्रवाह संभव होता है। इसके विपरीत उत्तरी गोलार्द्ध में जलडमरूमध्य, द्वीप, तथा भौगोलिक अवरोध उपस्थित होने से ध्रुवीय जल का प्रवाह सीमित हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप वहाँ महासागर सतह तापमान अपेक्षाकृत अधिक रहता है।

स्थलीय परिक्षेत्रों से घिरे उष्णकटिबंधीय सागरों का तापमान महासागरों की तुलना में अधिक होता है। उदाहरणस्वरूप, लाल सागर का औसत ग्रीष्मकालीन तापमान 29.4°C होता है, जो कई बार 38°C तक भी पहुँच सकता है।

स्थल-जल वितरण की विषमता के कारण उत्तर एवं दक्षिण गोलार्द्ध में समताप रेखाओं की भिन्न प्रकृति देखी जाती है। इसके अतिरिक्त, गर्म व शीत जलधाराओं का प्रभाव भी उल्लेखनीय होता है। उदाहरणतः, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग में अटलांटिक महासागर की समताप रेखाएँ शीत ऋतु में उत्तर दिशा की ओर वक्रित हो जाती हैं, जिसका कारण है गर्म जलधारा – गल्फ स्ट्रीम का प्रभाव, जिससे तापमान उच्च रहता है। दूसरी ओर, लैब्राडोर जलधारा की शीत प्रकृति के कारण समताप रेखाएँ सघन (निकटस्थ) हो जाती हैं।

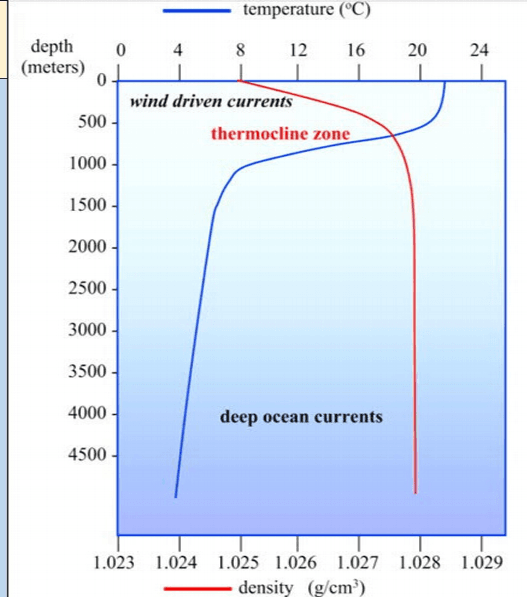

महासागरीय जल के तापमान का ऊर्ध्वाधर अथवा लम्बवत् वितरण (Vertical Distribution of Oceanic Water Temperature)

महासागरीय जल को ऊष्मा की प्राप्ति प्रमुखतः सौर विकिरण के माध्यम से होती है। प्रारंभ में यह ऊष्मा समुद्री जल की सतह को प्राप्त होती है, जिसके उपरांत ही जल की भीतरी परतों तक इसका स्थानांतरण आरंभ होता है, जो एक जटिल भौतिक प्रक्रिया है। स्थलीय सतह पर ताप का प्रवाह चालन (Conduction) द्वारा अपेक्षाकृत सरल होता है, किन्तु महासागरों में यह प्रक्रिया प्रायः संवहन (Convection) के द्वारा संपन्न होती है। इसके साथ ही चालन क्रिया के माध्यम से भी यह प्रक्रिया धीरे-धीरे चलती रहती है। कुछ स्थितियों में जब अंतःसागरीय क्रियाएँ सक्रिय होती हैं, तब ऊपरी गर्म जल नीचे चला जाता है और निचला शीतल जल ऊपर आ जाता है, जिससे ऊष्मा का गति-पथ अधिक तीव्र हो जाता है।

भू-गर्भिक गतिविधियों, जैसे कि सागरीय ज्वालामुखी विस्फोट, के कारण जब गर्म लावा, राख तथा अन्य पदार्थ समुद्र की गहराइयों में पहुँचते हैं, तो वे भी अंतःजल को ऊष्मा प्रदान करते हैं। इसी प्रकार, जब गर्म और शीतल जलधाराएँ आपस में मिलती हैं, तो कई बार गर्म जल नीचे चला जाता है और शीतल जल ऊपर आ जाता है, जिससे भी समुद्री जल में तापीय परिवर्तन होता है।

जिस प्रकार न्यून अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ने पर तापमान में क्रमिक कमी देखी जाती है, उसी प्रकार महासागरीय सतह से गहराई की ओर जाते हुए तापमान घटता जाता है। हालांकि यह कमी समान दर से नहीं होती। सामान्यतः 2000 फैदम (लगभग 3660 मीटर) से नीचे तापमान में परिवर्तन नगण्य हो जाता है। उदाहरण के लिए, 100 फैदम (लगभग 183 मीटर) की गहराई पर तापमान 60.7° फ़ारेनहाइट होता है जबकि 2200 फैदम (लगभग 4023 मीटर) की गहराई पर यह घटकर 35.2° फ़ारेनहाइट रह जाता है।

महासागर की गहराई में दैनिक और वार्षिक तापांतर नगण्य होता है। अनुमानतः 5 फैदम (लगभग 9 मीटर) की गहराई पर दैनिक तापांतर, और 100 फैदम (लगभग 183 मीटर) की गहराई पर वार्षिक तापांतर, शून्य हो जाता है।

हालांकि गहराई के साथ तापमान में कमी स्पष्ट होती है, किंतु यह कमी दोनों गोलार्द्धों में और विभिन्न अक्षांशों पर समान नहीं है। भूमध्य रेखा के निकट तापमान में कमी तीव्र गति से होती है जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर यह प्रक्रिया धीमी हो जाती है। सामान्यतः महासागरों की सतह से 1800 मीटर की गहराई तक तापमान में 15°C से 2°C तथा 4000 मीटर की गहराई तक यह 2°C से 1.6°C तक घट जाता है।

जिस प्रकार वायुमंडल में तापमान के आधार पर विभिन्न मंडलों की पहचान की जाती है, उसी प्रकार महासागरों में भी तापमान के आधार पर विभिन्न जलमंडलों का विभाजन किया गया है:

1. उच्च ताप मंडल / अधिक ताप वाला मंडल / ऊपरी परत (Photic Zone)

यह मंडल समुद्री सतह से लेकर लगभग 500 मीटर की गहराई तक विस्तारित होता है। भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में इसका तापमान सामान्यतः 20°C से 25°C के बीच होता है। इस क्षेत्र में सतही गर्म जल और निचली परत के शीतल जल के मिश्रण के कारण तापमान उच्च बना रहता है। पर्यावरणीय दृष्टि से यह मंडल अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका सीधा प्रभाव सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र, वनस्पति एवं जीव-जंतुओं तथा तटीय क्षेत्रों के मौसम पर पड़ता है।

2. ताप प्रवण मंडल (Thermocline Zone)

यह मंडल उच्च ताप मंडल के नीचे, लगभग 500 से 1000 मीटर की गहराई तक स्थित होता है। यह परत ऊपरी गर्म जल को निचले शीतल जल से पृथक करती है। इस क्षेत्र की विशेषता यह है कि इसमें तापमान का ह्रास अत्यंत तीव्र गति से होता है, जो इस मंडल के सृजन का प्रमुख कारण है।

शीतल जल का मंडल / निम्न तापमंडल (Deep Zone)

यह मंडल ताप प्रवण मंडल के नीचे से लेकर सागर तल (Ocean Floor) तक विस्तारित होता है। इस क्षेत्र का तापमान सामान्यतः अत्यंत निम्न होता है और इसमें परिवर्तन नगण्य होता है। चूंकि इस मंडल में सौर विकिरण नहीं पहुँचता, इसलिए जल सदैव शीतल बना रहता है। इसकी विशेषता यह है कि यहाँ तापमान लगभग 0°C से 3°C के बीच बना रहता है, और यह स्थिति सभी महासागरों में, विशेषतः ध्रुवीय क्षेत्रों में, अधिक सुस्पष्ट होती है।

यह मंडल घनीभूत, भारी और खारा जल से युक्त होता है जो सतही जल की अपेक्षा अधिक दाबयुक्त और ठंडा होता है। इस जलमंडल में जल का आवागमन बहुत धीमा होता है और यह क्षेत्र अंधकारमय तथा संवहन रहित रहता है। इसके कारण इस मंडल का तापमान स्थिर बना रहता है।