महासागर एवं समुद्रों का जल स्थिर नहीं होता, बल्कि इसमें विविध प्रकार की गतियाँ निरंतर संचालित रहती हैं, जिनमें ज्वार-भाटा, तरंगें एवं धाराएँ विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। चंद्रमा तथा सूर्य के गुरुत्वीय आकर्षण के परिणामस्वरूप समुद्र जल के बारंबार उठने और गिरने की प्रक्रिया को ‘ज्वार-भाटा’ कहा जाता है।

जब चंद्रमा अथवा सूर्य या दोनों के सम्मिलित आकर्षण बल से समुद्री जल ऊपर की ओर उठता है, तो उसे ‘ज्वार’ की संज्ञा दी जाती है। इसी प्रकार जब जल पुनः नीचले स्तर पर लौटता है, तो इसे ‘भाटा’ कहा जाता है। इस प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाली तरंगों को ‘ज्वारीय तरंग’ कहा जाता है। सामान्य समुद्री जल स्तर और ज्वार-भाटा की स्थिति में जल स्तर में जो अंतर आता है, उसे ‘ज्वारीय परिसर’ के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार दो ज्वारों के मध्य के समयांतराल को ‘ज्वारीय अंतराल’ कहा जाता है।

ज्वार की प्रमुख विशेषताएँ (Main Features of Tide)

ज्वार, एकल तरंगात्मक घटना (Phenomenon) है, जो समस्त महासागरीय बेसिनों को प्रभावित करती है। इसके विपरीत वायु द्वारा संचालित समुद्री लहरें तट की ओर बढ़ने वाली तरंगों की एक अनुक्रमिक शृंखला होती हैं, जो सतत रूप से प्रवाहित होती हैं।

ज्वार कम गहराई वाली जल तरंगें होती हैं, जिनकी तरंग दैर्घ्य (Wavelength) अत्यधिक विस्तृत होती है।

ज्वारों और वायु चालित लहरों के बीच तरंग की लंबाई, ऊँचाई एवं उत्पत्ति के आधार पर स्पष्ट भिन्नता होती है।

ज्वारीय तरंगें अपेक्षाकृत कम ऊँचाई की होती हैं, परंतु इनमें ऊर्जा का स्तर अत्यधिक होता है।

इन तरंगों में भी शृंग (Crest – जल का उत्थान) तथा गर्त (Trough – जल का पतन) विद्यमान रहते हैं। ज्वारीय तरंगों की ऊँचाई को ‘ज्वारीय परिसर’ (Tidal range) के रूप में परिभाषित किया जाता है।

उच्च ज्वार जल (High Tide Water) और निम्न ज्वार जल (Low Tide Water) के बीच की लंबवत दूरी को ‘ज्वार तरंग की ऊँचाई’ अथवा ‘ज्वार परिसर‘ कहा जाता है। सामान्यतः यह ऊँचाई 2 से 4 मीटर के मध्य होती है। तरंग की ऊँचाई के आधार पर ज्वारीय परिसर को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है–

सूक्ष्म ज्वारीय परिसर (Micro tidal range) – तरंग ऊँचाई = < 2 मीटर

मध्य ज्वारीय परिसर (Meso tidal range) – तरंग ऊँचाई = 2 से 4 मीटर

वृहद ज्वारीय परिसर (Macro tidal range) – तरंग ऊँचाई = > 4 मीटर

सागरीय जल में गुरुत्वाकर्षण बल से उत्पन्न खिंचाव (Pull) को ‘ज्वारीय बल्ज’ (Tidal Bulge) कहा जाता है। यह बल्ज दो स्थानों पर उत्पन्न होता है—एक चंद्रमा की ओर तथा दूसरा पृथ्वी की विपरीत दिशा में। इन बल्जों को ‘चंद्र ज्वारीय बल्ज’ (Lunar Tidal Bulge) कहा जाता है।

सूर्य का गुरुत्वीय बल भी पृथ्वी के समुद्री तल पर बल्ज उत्पन्न करता है, जिसे ‘सौर बल्ज’ (Solar Bulge) कहते हैं। इनमें से एक सूर्य की दिशा में होता है तथा दूसरा ठीक विपरीत दिशा में। चंद्र बल्ज की तुलना में सौर बल्ज की ऊँचाई लगभग 46 प्रतिशत कम होती है, क्योंकि सूर्य पृथ्वी से चंद्रमा की अपेक्षा अत्यधिक दूरी पर स्थित है।

यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि दो उच्च ज्वार अथवा दो निम्न ज्वार की ऊँचाई कभी समान नहीं होती।

ज्वारोत्पादक बल (Tide Generating Force)

महासागरीय जल में ज्वारों की उत्पत्ति चंद्रमा तथा सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से होती है, जिन पर चंद्रमा एवं सूर्य की पृथ्वी से दूरी, पृथ्वी का व्यास और इन पिंडों के द्रव्यमान जैसे कारक महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। चूँकि पृथ्वी का व्यास लगभग 12,800 किलोमीटर (8,000 मील) है, अतः इसकी सतह, केंद्र बिंदु की अपेक्षा चंद्रमा से लगभग 6,400 किलोमीटर (4,000 मील) अधिक समीप होती है।

पृथ्वी के केंद्रीय बिंदु से चंद्रमा का केंद्र 3,84,800 किलोमीटर (2,40,000 मील) की दूरी पर स्थित है, जबकि चंद्रमा की सतह से पृथ्वी की सतह तक की दूरी लगभग 3,77,600 किलोमीटर (2,36,000 मील) होती है। अतः यह स्पष्ट होता है कि पृथ्वी की वह सतह जो चंद्रमा की ओर स्थित है, उस पर चंद्रमा की आकर्षण शक्ति सर्वाधिक प्रभाव डालती है। इसके विपरीत, पृथ्वी के उस भाग पर जो चंद्रमा की दिशा के विपरीत होता है, यह प्रभाव न्यूनतम होता है। इससे चंद्रमा की ओर वाला महासागरीय भाग ऊपर की ओर उत्थित हो जाता है, जिससे वहाँ उच्च ज्वार उत्पन्न होता है।

इस ऊर्ध्वगामी जल स्तर के ठीक विपरीत दिशा में स्थित पृथ्वी के हिस्से में भी अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। इसका कारण यह है कि चंद्रमा के द्वारा उत्पन्न अभिकेन्द्र बल (Centripetal Force) की प्रतिक्रिया में पृथ्वी पर एक अपकेंद्रीय बल (Centrifugal Force) क्रियाशील होता है, जो महासागरीय जल को बाहर की ओर उभार देता है। इस द्वैध प्रक्रिया के परिणामस्वरूप पृथ्वी के प्रत्येक स्थल पर लगभग 24 घंटे के भीतर दो बार ज्वार और दो बार भाटा का अनुभव होता है।

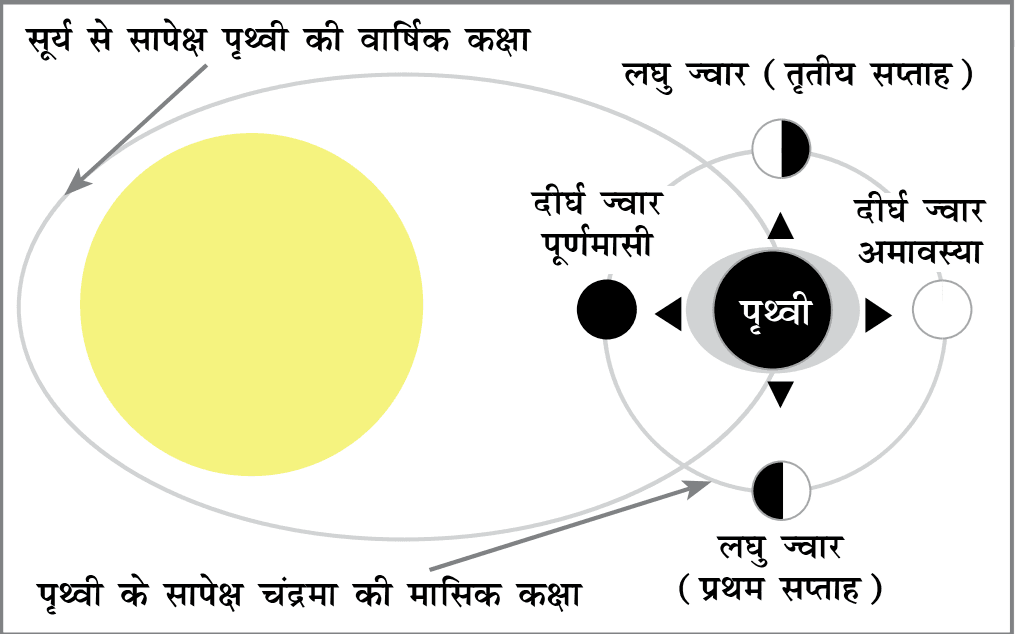

जब सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं, तब इन दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल एक साथ कार्य करते हैं, जिससे अधिक प्रभावशाली और दीर्घ ज्वार (Spring Tide) उत्पन्न होता है। यह स्थिति पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिनों में देखने को मिलती है। इसके विपरीत जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा आपस में समकोण बनाते हैं, तब उनके गुरुत्वीय बल एक-दूसरे का विरोध करते हैं, जिससे अपेक्षाकृत निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। यह स्थिति प्रतिमाह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में होती है।

अतः स्पष्ट है कि महासागरों में उत्पन्न होने वाले ज्वार मुख्य रूप से दो प्राथमिक कारकों पर आधारित होते हैं—

चंद्रमा एवं सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल

पृथ्वी और चंद्रमा के घूर्णन से संबंधित अपकेंद्रीय बल (Centrifugal Force)

दो ब्रह्मांडीय वस्तुओं (Celestial Bodies) के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल

दो ब्रह्मांडीय पिंडों के मध्य उपस्थित गुरुत्वीय आकर्षण बल का निर्धारण मुख्यतः दो प्राथमिक नियमों के आधार पर किया जाता है–

जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होता है, उसका गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही अधिक होता है। अतः यह स्पष्ट है कि गुरुत्वाकर्षण बल किसी वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती (Proportional) होता है।

दो भिन्न द्रव्यमान वाली वस्तुओं के बीच जितनी अधिक दूरी होगी, उनका आपसी गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही कम हो जाएगा, जबकि दूरी में कमी होने पर यह बल अधिक होगा।

हालाँकि, यह महत्वपूर्ण है कि गुरुत्वाकर्षण बल एवं ज्वारोत्पादक बल (Tide Producing Force) में सूक्ष्म भिन्नता होती है। उदाहरणस्वरूप, ज्वारोत्पादक बल पृथ्वी की सतह के किसी बिंदु और ज्वारोत्पादक वस्तु (जैसे चंद्रमा एवं सूर्य) के केंद्र के मध्य दूरी के घन (cube) के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के वर्ग (square) के व्युत्क्रमानुपाती होता है।

पृथ्वी की सतह पर चंद्रमा का ज्वारोत्पादक बल सूर्य की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। यद्यपि सूर्य का द्रव्यमान चंद्रमा की तुलना में अत्यधिक – लगभग 2 करोड़ 60 लाख गुना – अधिक है, फिर भी पृथ्वी से उसकी अत्यधिक दूरी के कारण उसका प्रभाव काफी कम हो जाता है। सूर्य की दूरी पृथ्वी से लगभग 1,49,000,000 किलोमीटर है, जबकि चंद्रमा की दूरी मात्र 3,77,600 किलोमीटर है। इस अंतर के कारण सूर्य का ज्वारोत्पादक प्रभाव चंद्रमा के प्रभाव का केवल 4/9 भाग होता है। इस प्रकार सूर्य की दूरी चंद्रमा की तुलना में लगभग 380 गुना अधिक है।

दूरी में असमानता के कारण, भले ही सूर्य का द्रव्यमान अत्यधिक हो, उसका प्रभाव पृथ्वी की सतह पर कम होता है; जबकि चंद्रमा की तुलना में उसका निकटता अधिक होने के कारण, चंद्रमा का ज्वारोत्पादक बल अत्यंत प्रभावशाली होता है।

इस प्रकार चंद्रमा का ज्वारोत्पादक बल पृथ्वी की सतह पर एक ही समय में दो चंद्र ज्वार बल्ज (Lunar Tidal Bulge) उत्पन्न करता है। इनमें से एक बल्ज उस सागरीय सतह पर बनता है जो चंद्रमा के समक्ष स्थित होती है, जिसे ‘प्रत्यक्ष ज्वार’ (Direct Tide) कहा जाता है। दूसरा बल्ज पृथ्वी के उस भाग में उत्पन्न होता है जो चंद्रमा के विपरीत दिशा में होता है, जिसे ‘अप्रत्यक्ष ज्वार’ (Indirect Tide) कहा जाता है।

प्रत्यक्ष ज्वार का निर्माण चंद्रमा द्वारा उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, जबकि अप्रत्यक्ष ज्वार का निर्माण पृथ्वी एवं चंद्रमा के संयुक्त घूर्णन से उत्पन्न अपकेंद्रीय बल (Centrifugal Force) अथवा परिणामी बल (Resultant Force) के कारण होता है।

ज्वार आने का समय (Tide Time)

पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर पृथ्वी की दैनिक घूर्णन गति के कारण प्रतिदिन दो बार ज्वार की उत्पत्ति होती है। सैद्धांतिक रूप से इन दोनों ज्वारों के मध्य 12 घंटे का अंतर होना अपेक्षित है, किंतु वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। इसका कारण यह है कि जब पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक पूर्ण घूर्णन पूरा करती है, तब ज्वार केंद्र भी पृथ्वी के साथ एक पूर्ण चक्र पूर्ण कर लेता है, परंतु इसी समय में चंद्रमा अपने कक्षा मार्ग में थोड़ी दूरी आगे बढ़ चुका होता है। परिणामस्वरूप, ज्वार-केंद्र को चंद्रमा के ठीक नीचे स्थित होने के लिए अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है। इस दूरी को पूर्ण करने हेतु लगभग 52 मिनट का समय व्यतीत होता है। अतः प्रत्येक 24 घंटे 52 मिनट में दो बार ज्वार उत्पन्न होता है, अर्थात् हर ज्वार के मध्य औसतन 12 घंटे 26 मिनट का अंतराल होता है।

ज्वार-भाटा के प्रकार (Types of Tide-Ebb)

सूर्य, चंद्रमा, तथा पृथ्वी के बीच ब्रह्मांड में स्थित आपसी अवस्थाएँ सापेक्ष होती हैं, परंतु इनमें पूर्ण साम्यता नहीं होती। इस कारण, इनसे उत्पन्न होने वाला ज्वारोत्पादक बल हर स्थिति में समान नहीं होता है। यही ज्वारोत्पादक बल महासागरों में ज्वार-भाटा के मुख्य कारण के रूप में कार्य करता है, जिससे विभिन्न प्रकार के ज्वार निर्मित होते हैं। इनकी प्रकृति में विभिन्नता के आधार पर ज्वारों को निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है—

दीर्घ ज्वार (Spring Tide)

लघु ज्वार (Neap Tide)

अपभू तथा उपभू ज्वार (Apogean and Perigean Tides)

क्रांतिक ज्वार / अवन वृत्तीय ज्वार / भूमध्य रेखीय ज्वार (Equatorial Tide)

दैनिक ज्वार (Daily Tide)

अर्द्ध-दैनिक ज्वार (Semi-Daily Tide)

मिश्रित ज्वार (Mixed Tide)

इन प्रकारों की पहचान संबंधित खगोलीय पिंडों की आपसी स्थिति, गुरुत्वीय प्रभाव तथा जल स्तर में अंतर के आधार पर की जाती है, जो महासागरीय गतिशीलता के अध्ययन में अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं।

दीर्घ ज्वार (Spring Tide)

चंद्रमा, जहाँ पृथ्वी की परिक्रमा करता है, वहीं पृथ्वी स्वयं सूर्य की परिक्रमा करती है। इन दोनों परिक्रमण गतियों के कारण सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य सापेक्ष अवस्थाओं में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इन गतियों से कुछ विशिष्ट स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, जिनमें ‘सिजिगी’ (Syzygy) अथवा ‘युति-वियुति‘ की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं—जो अमावस्या एवं पूर्णिमा के समय होता है—तो इस स्थिति को सिजिगी कहा जाता है।

जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी क्रमानुसार एक रेखा में आते हैं, अर्थात् सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर स्थित होते हैं, तो उसे ‘युति’ (Conjunction) कहा जाता है, जो कि सूर्यग्रहण की स्थिति होती है। इसके विपरीत, जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी स्थित होती है, तो यह स्थिति ‘वियुति’ (Opposition) कहलाती है, और यह पूर्णिमा के दिन घटित होती है।

सिजिगी की स्थिति में चंद्रमा और सूर्य का ज्वारोत्पादक बल सम्मिलित रूप से कार्य करता है, जिससे ज्वार की ऊँचाई सामान्य से अधिक तथा भाटा की गहराई सामान्य से अधिक निम्न होती है। इस प्रकार उत्पन्न ज्वार-भाटा को ‘दीर्घ ज्वार’ या ‘वृहद् ज्वार’ (Spring Tide) कहा जाता है।

लघु ज्वार (Neap Tide)

हर माह के कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी तिथियों को, पृथ्वी और चंद्रमा की परिक्रमण गतियों के परिणामस्वरूप, ये दोनों पिंड सूर्य के साथ समकोणीय स्थिति में आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में सूर्य और चंद्रमा का ज्वारोत्पादक बल एक-दूसरे के विपरीत दिशा में सक्रिय होता है।

इस कारण उत्पन्न होने वाला ज्वार सामान्य ज्वार की तुलना में बहुत कम ऊँचाई वाला होता है। इस प्रकार के ज्वार को ‘लघु ज्वार’ (Neap Tide) की संज्ञा दी जाती है। लघु ज्वार की स्थिति में भाटा भी सामान्य से कम गहरा होता है, जिससे ज्वार एवं भाटा के बीच का जल स्तर का अंतर न्यूनतम दर्ज किया जाता है।

अपभू एवं उपभू ज्वार (Apogean and Perigean Tides)

उपभू की स्थिति उस समय उत्पन्न होती है जब चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम बिंदु पर स्थित होता है। इस स्थिति में ज्वारोत्पादक बल अत्यधिक होता है, जिससे उच्च ऊँचाई वाले ज्वार उत्पन्न होते हैं, जिन्हें ‘उपभू ज्वार’ (Perigean Tide) कहा जाता है।

इसके विपरीत, जब चंद्रमा पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर होता है, तो उसे ‘अपभू’ (Apogean) की स्थिति कहा जाता है। इस स्थिति में चंद्रमा का ज्वारोत्पादक प्रभाव क्षीण होता है, जिससे उत्पन्न ज्वार की ऊँचाई सामान्य ज्वार से लगभग 20 प्रतिशत कम होती है। इसे ‘अपभू ज्वार’ (Apogean Tide) के रूप में जाना जाता है।

क्रांतिक ज्वार / अयन वृत्तीय ज्वार / भूमध्य रेखीय ज्वार (Equatorial Tide)

चंद्रमा की संयुति मास (Lunar Synodic Month) के दौरान जब वह पृथ्वी की कक्षा में उत्तर दिशा की ओर अधिक झुकाव प्रदर्शित करता है, तो इस स्थिति में कर्क रेखा के समीप ज्वारोत्पादक बल में वृद्धि होती है, जिसके कारण वहाँ उच्च ज्वार का अनुभव होता है। इसी प्रकार, जब चंद्रमा दक्षिण दिशा की ओर झुकता है, तो मकर रेखा के समीप यह बल अधिक प्रभावी होता है और वहाँ भी उच्च ज्वार उत्पन्न होता है।

क्रांतिक ज्वार, सामान्य ज्वार की तुलना में अधिक ऊँचाई वाला होता है। प्रत्येक माह में एक बार चंद्रमा का झुकाव उत्तरायण में कर्क रेखा के समीप तथा एक बार दक्षिणायन में मकर रेखा के समीप अधिकतम होता है, जिससे मासिक रूप से दो बार क्रांतिक ज्वार उत्पन्न होते हैं। इन्हें ही ‘अयन वृत्तीय ज्वार’ (Tropical Tides) कहा जाता है।

जब चंद्रमा विषुवत रेखा (Equator) के ऊपर लंबवत् स्थिति में होता है, तो उस समय जो ज्वार उत्पन्न होते हैं, उन्हें ‘भूमध्य रेखीय ज्वार’ (Equatorial Tide) कहा जाता है।

दैनिक ज्वार (Daily Tide)

जब किसी विशिष्ट स्थल पर प्रति दिवस केवल एक उच्च ज्वार का निर्माण होता है, तो उसे ‘दैनिक ज्वार’ (Daily Tide) की संज्ञा दी जाती है। यह ज्वार प्रत्येक 24 घंटे 52 मिनट के अंतराल पर उसी स्थल पर अनुभव किया जाता है।

अर्द्ध-दैनिक ज्वार (Semi Daily Tide)

यदि किसी स्थान पर एक दिन में दो उच्च ज्वार और दो निम्न ज्वार उत्पन्न होते हैं, तो उसे ‘अर्द्ध-दैनिक ज्वार’ (Semi Daily Tide) कहा जाता है। यह ज्वार आमतौर पर हर 12 घंटे 26 मिनट के अंतराल पर घटित होता है।

मिश्रित ज्वार (Mixed Tide)

जब किसी स्थान पर एक दिन में उत्पन्न होने वाले दो उच्च ज्वारों की ऊँचाई में स्पष्ट असमानता होती है, तो ऐसी स्थिति को ‘मिश्रित ज्वार’ (Mixed Tide) कहा जाता है। यह न केवल ऊँचाई में विभिन्नता दर्शाते हैं, बल्कि इनके आगमन समय में भी असंगति होती है।

मिश्रित ज्वार की उपस्थिति विशिष्ट रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों में पाई जाती है—

ओखोटस्क सागर, बेरिंग सागर, टॉन्गकिंग की खाड़ी, बोर्निया सागर, जावा सागर, स्याम की खाड़ी, चीन सागर, और मैक्सिको की खाड़ी। ये सभी स्थल मिश्रित ज्वार के प्रमुख प्रतिनिधि क्षेत्र माने जाते हैं।