ऊष्मा की मौलिक संकल्पना (Basic Concept of Heat) क्या है?

ऊष्मा ऊर्जा का एक विशिष्ट स्वरूप है। पृथ्वी के लिए इसका प्राथमिक स्रोत सूर्य से प्राप्त ऊर्जा है। किसी भी वस्तु के अणुओं की गतिज ऊर्जा जब संवेदनशील ऊर्जा में रूपांतरित होती है, तो तापमान में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी जाती है। इसके साथ ही, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होने पर गुप्त ऊष्मा में भी परिवर्तन घटित होता है। उदाहरण स्वरूप, जब वाष्पीकरण की प्रक्रिया में जल वाष्प में परिवर्तित होता है, तब उसकी संवेदनशील ऊर्जा गुप्त ऊष्मा में रूपांतरित हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप जल की सतह का तापमान कम हो जाता है। इसी प्रकार, संघनन की अवस्था में जलवाष्प के जल की बूंदों अथवा हिमकणों में रूपांतरण से गुप्त ऊष्मा संवेदनशील ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, जिससे वायुमंडल का तापमान वृद्धि को प्राप्त करता है।

ऊष्मा के स्थानांतरण की विधियाँ (Methods of Heat Transfer) कौन कौन सी है?

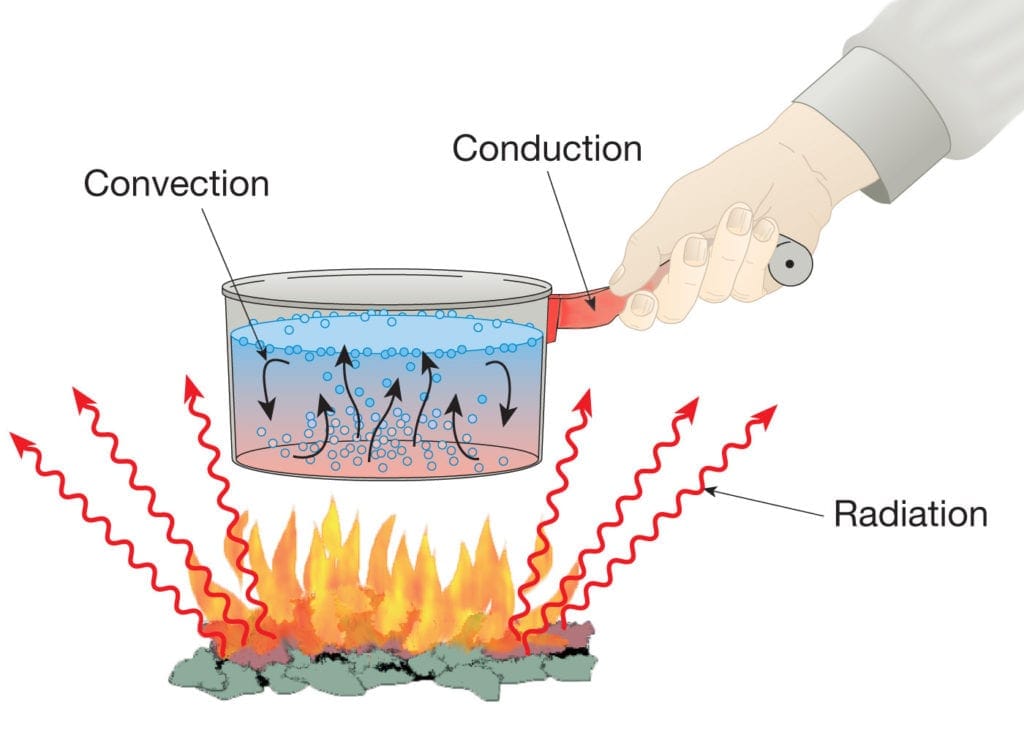

ऊष्मा के स्थानांतरण की प्रमुख विधियाँ निम्नलिखित हैं – (a) चालन (Conduction), (b) संवहन (Convection), (c) विकिरण (Radiation), तथा (d) अभिवहन (Advection)

चालन (Conduction) से आप क्या समझते है?

जब ऊष्मा का स्थानांतरण कणों के विस्थापन के बिना, केवल प्रत्यक्ष संपर्क के माध्यम से होता है, तो इसे ‘चालन’ की प्रक्रिया कहा जाता है। यह प्रक्रिया मुख्यतः ठोस पदार्थों में प्रभावशाली रूप से कार्य करती है, जिसके कारण पृथ्वी के ऊष्मा संतुलन में इस विधि का योगदान सीमित माना जाता है।

संवहन (Convection) से आप क्या समझते है?

इस प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण द्रवों और गैसों में होता है, जहाँ ऊष्मा का संचार द्रव्यमान की गति के माध्यम से, विशेषकर ऊर्ध्वाधर दिशा में होता है। इस गतिशील प्रक्रिया को ही ‘संवहन’ की संज्ञा दी जाती है।

विकिरण (Radiation) क्या है?

विकिरण के माध्यम से ऊष्मा का स्थानांतरण विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में होता है। जब कोई वस्तु इन ऊष्मीय तरंगों के संपर्क में आती है, तो उसका तापमान सुनियोजित रूप से बढ़ता है। इस प्रक्रिया की विशेषता यह है कि इसे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती; अर्थात्, यह निर्वात में भी प्रभावी होती है। इसी कारणवश, पृथ्वी को सूर्य से जो ऊष्मा प्राप्त होती है, वह विकिरण के रूप में होती है। पृथ्वी के ऊष्मा संतुलन में यह प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे-जैसे तापमान में वृद्धि होती है, विकिरण की तीव्रता भी समानुपाती रूप से बढ़ जाती है।

अभिवहन (Advection) से आप क्या समझते है?

जब ऊष्मा का स्थानांतरण कणों के क्षैतिज विस्थापन के माध्यम से होता है, तब उसे ‘अभिवहन’ कहा जाता है। इस प्रक्रिया में पवनों और जलधाराओं द्वारा क्षैतिज दिशा में जो ऊष्मा का संचार होता है, उसे ही अभिवहन के अंतर्गत रखा जाता है।

वायुमंडल में होने वाली प्रक्रियाएँ (Processes Occurring in the Atmosphere)

सौर विकिरण वायुमंडल को कैसे प्रभावित करता है?/ (Atmospheric Depletion of Solar Radiation)

पृथ्वी की सतह तक पहुँचने से पूर्व, सौर विकिरण को वायुमंडल की घनी और विस्तृत परतों से होकर गुजरना पड़ता है। जब वायुमंडल में सूर्य किरणों की पथ दूरी अधिक होती है, तो सतह पर प्राप्त सूर्यताप की मात्रा में अनुपातिक कमी आती है। इस घटना को ‘सौर विकिरण का वायुमंडलीय अवक्षय’ कहा जाता है। इसका प्रमुख कारण वायुमंडल में विद्यमान विभिन्न तत्वों द्वारा सौर विकिरण का परावर्तन, प्रकीर्णन, विसरण, तथा अवशोषण आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से किया गया प्रभावशाली हस्तक्षेप है।

एल्बिडो (Albedo) क्या है?

किसी सतह पर आपतित विकिरण (ऊर्जा) के उस अंश को, जो परावर्तित हो जाता है, ‘एल्बिडो’ (Albedo), ‘परावर्तन गुणांक’ (Reflection Coefficient) अथवा ‘परावर्तिता’ (Reflectivity) कहा जाता है। इसे दशमलव या प्रतिशत रूप में प्रदर्शित किया जाता है। एल्बिडो की मात्रा उस धरातलीय सतह की भौतिक विशेषताओं पर निर्भर करती है, जिस पर विकिरण आपतित होता है। चिकनी और हल्के रंग की सतहें अधिक परावर्तन करने में सक्षम होती हैं। इसके अतिरिक्त, एल्बिडो सौर किरणों के आगमन कोण और पृथ्वी की सतह के झुकाव पर भी निर्भरशील होता है। जब सूर्य की किरणें लंबवत् (90° के कोण पर) पड़ती हैं, तब एल्बिडो न्यूनतम होता है, जबकि कोण के घटने के साथ एल्बिडो में वृद्धि होती है। अतः सौर किरणों और धरातलीय सतह के बीच का कोण तथा एल्बिडो परस्पर विपरीत रूप से संबंधित होते हैं। इसी प्रकार, एल्बिडो में स्थानीय, दैनिक तथा मौसमी परिवर्तनों के अनुसार परिवर्तनशीलता पाई जाती है। पृथ्वी का औसत एल्बिडो लगभग 35 प्रतिशत के समीप होता है, जिसमें वायुमंडलीय संघटकों जैसे बादलों की सतह से उत्पन्न विसरित परावर्तन तथा धरातलीय सतह द्वारा किया गया परावर्तन सम्मिलित होता है।

एल्बिडो का घटता हुआ क्रम: हिमाच्छादित सतह > रेतीली सतह > शैलपृष्ठ > बादल की सतह

अवशोषण (Absorption) से आप क्या समझते है?

विकिरणीय ऊर्जा के किसी भाग को जब कोई माध्यम या वस्तु स्वीकार कर उसे ऊष्मा ऊर्जा (संवेदनशील ऊष्मा) में परिवर्तित करती है, तो इस प्रक्रिया को ‘अवशोषण’ कहा जाता है। इस क्रिया के परिणामस्वरूप संबंधित पदार्थ का तापमान सुस्पष्ट रूप से बढ़ जाता है। वायुमंडल में अवशोषण की यह प्रक्रिया जलवाष्प, विविध गैसें (प्रमुखतः ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं ओजोन), धुंध, वायुमंडलीय धूलकण तथा अन्य निलंबित कणों द्वारा सक्रिय रूप से संचालित होती है। इन अवयवों की उपस्थिति के कारण सौर विकिरण का कुछ भाग वायुमंडल में ही अवशोषित हो जाता है, जिससे पृथ्वी की सतह पर पहुँचने वाली ऊर्जा की मात्रा में कमी आती है। जब वायुमंडल में आर्द्रता का स्तर अधिक होता है, तब सूर्य से प्राप्त ऊष्मा की मात्रा अपेक्षाकृत कम हो जाती है। चूँकि जलवाष्प लघु तरंगों के प्रति पारदर्शक तथा दीर्घ तरंगों के प्रति अपारदर्शक होती है, अतः यह दीर्घ तरंग विकिरण के लिए आवरण के रूप में कार्य करती है। इस प्रकार, जलवाष्प पृथ्वी की सतही ऊष्मा के नियंत्रण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

प्रकाश का प्रकीर्णन क्यों होता है?/(Scattering)

जब प्रकाश किरणें अणु, परमाणु अथवा सूक्ष्म कणों से टकराती हैं, तो वे विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं; इसी प्रक्रिया को ‘प्रकीर्णन’ कहा जाता है। जब विविध तरंगदैर्घ्य वाली सौर विकिरणीय तरंगें ऐसे कणों से गुजरती हैं, जिनका व्यास उन तरंगों की तरंगदैर्घ्य से छोटा होता है, तब लघु तरंगें—विशेषकर नीली एवं बैंगनी—प्रकीर्णित हो जाती हैं। इसके विपरीत, लाल रंग की अपेक्षाकृत दीर्घ तरंगें अधिक दूरी तक अबाधित रूप से आगे बढ़ती हैं, जिसके कारण प्रकीर्णित प्रकाश के प्रभाव से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य किरणों को वायुमंडल में अपेक्षाकृत लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे छोटी तरंगों का प्रकीर्णन पूर्णतः हो जाता है और केवल लाल रंग की तरंगें ही हमारी आँखों तक पहुँच पाती हैं। फलतः उस समय सूर्य और उसके समीपवर्ती आकाश का रंग लालिमा युक्त दृष्टिगोचर होता है।

विसरण (Diffusion) से आप क्या समझते है?

जब प्रकाशीय किरणें किसी ऐसे अणु अथवा कण से टकराती हैं जिसका व्यास उन किरणों की तरंगदैर्घ्य से बड़ा होता है, तो सभी प्रकार की तरंगें—चाहे वे छोटी हों या बड़ी—विभिन्न दिशाओं में परावर्तित हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को ‘प्रकाश का विसरण’ कहा जाता है। चूँकि यह प्रक्रिया अवक्रमणात्मक (Non-Selective) होती है, अतः प्रकाश के विभिन्न रंगों का पृथक्करण नहीं होता और परिणामस्वरूप आकाश का रंग श्वेत प्रतीत होता है। यही विसरित एवं प्रकीर्णित विकिरण चंद्रमा के अंधकारमय भाग को भी दृष्टिगोचर कराने में सहायक होता है।

ऊष्मा बजट की संकल्पना (Concept of Heat Budget)

पृथ्वी को एक उन्मुक्त तंत्र के रूप में समझा जा सकता है, जिसमें वह अपने औसत तापमान को संतुलित बनाए रखने हेतु जितनी मात्रा में सौर ऊर्जा आग्रहीत करती है, उसी अनुपात में उसे बाह्य अंतरिक्ष में निष्कासित भी कर देती है। लघु तरंग तथा दीर्घ तरंग विकिरणों के माध्यम से ऊष्मा के इस प्राप्ति और उत्सर्जन की प्रक्रिया को ‘ऊष्मा बजट’ की संज्ञा दी जाती है।

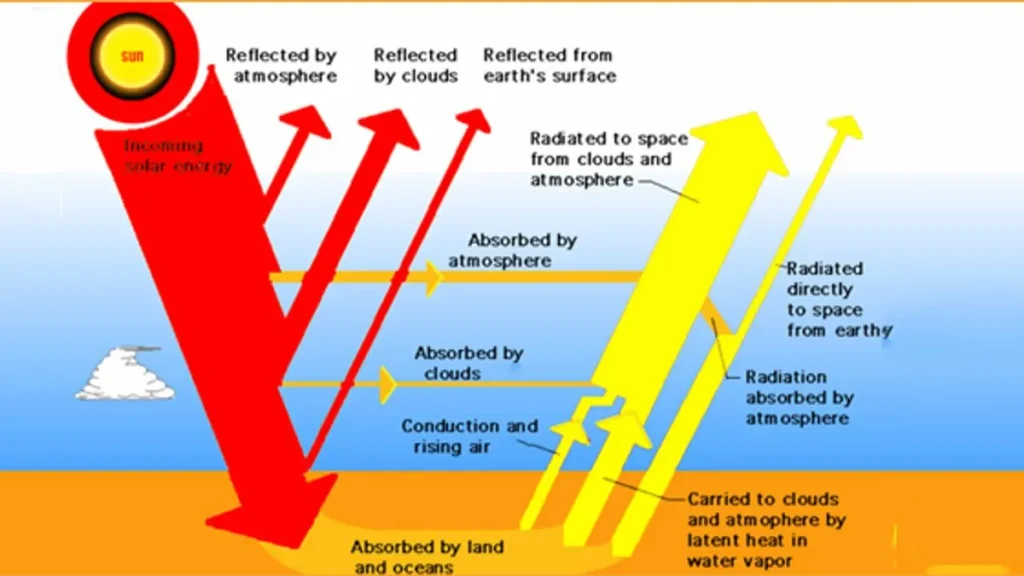

सौर ऊर्जा का अधिकांश भाग पृथ्वी को लघु तरंग विकिरण के द्वारा प्राप्त होता है। सूर्य द्वारा उत्सर्जित संपूर्ण ऊर्जा का केवल एक 2 अरबवाँ भाग पृथ्वी ग्रह को प्राप्त होता है, जिसे सैद्धांतिक रूप में 100 प्रतिशत माना जाता है। इस कुल ऊर्जा में से लगभग 35 प्रतिशत भाग वायुमंडलीय परावर्तन एवं प्रकीर्णन के द्वारा पुनः आकाश में लौट जाता है, जिसका उपयोग न तो वायुमंडल की उष्मीय वृद्धि में होता है और न ही यह पृथ्वी की सतह को तापन प्रदान करता है।

• इस 35 प्रतिशत ऊर्जा में 6 प्रतिशत का प्रकीर्णन वायुमंडल में, 27 प्रतिशत का परावर्तन बादलों की सतह द्वारा तथा 2 प्रतिशत का परावर्तन पृथ्वी की हिमाच्छादित सतह से होता है। शेष 65 प्रतिशत ऊर्जा में से 14 प्रतिशत भाग वायुमंडल द्वारा तथा 51 प्रतिशत भाग पृथ्वी की सतह द्वारा अवशोषित किया जाता है।

• इस प्रकार, पृथ्वी को कुल 51 प्रतिशत ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसमें 34 प्रतिशत भाग सीधे सौर प्रकाश से तथा शेष 17 प्रतिशत विसरित दिवा प्रकाश (Diffuse Day Light) के रूप में प्राप्त होता है। यही 51 प्रतिशत भाग पृथ्वी का वास्तविक ऊष्मा बजट कहलाता है।

वायुमंडल का ऊष्मा बजट कुल सौर ऊर्जा का लगभग 48 प्रतिशत होता है, जिसमें 14 प्रतिशत ऊर्जा वायुमंडल द्वारा प्रत्यक्ष रूप में अवशोषित की जाती है, जबकि शेष 34 प्रतिशत दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में पृथ्वी की सतह से वायुमंडल को प्राप्त होती है।

सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करने के उपरांत, पृथ्वी भी अपने तापमान को संतुलित रखने के लिए ऊष्मा का विकिरण आरंभ कर देती है, ताकि धरातल पर ऊर्जा का अत्यधिक संचय न हो सके। पृथ्वी से उत्सर्जित यह विकिरण दीर्घ तरंग रूप में होता है, जिसे ‘प्रभावी विकिरण’ कहा जाता है। यही विकिरण वायुमंडल की निम्नतम परतों को गर्म करता है।

पृथ्वी द्वारा ग्रहण की गई 51 प्रतिशत ऊर्जा अंततः वायुमंडल अथवा अंतरिक्ष में लौट जाती है, जिससे इसका औसत तापमान स्थिर बना रहता है। कुल ऊष्मा में से 23 प्रतिशत भाग दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में धरातल से उत्सर्जित होता है, जिसमें से 17 प्रतिशत शून्य में और 6 प्रतिशत वायुमंडल में प्रभावी विकिरण बनकर तापीय वृद्धि करता है। शेष 9 प्रतिशत ऊष्मा विक्षोभ (Turbulence) एवं संवहन (Convection) के रूप में तथा 19 प्रतिशत ऊष्मा वाष्पीकरण में खर्च होती है। इस प्रकार, पृथ्वी से कुल 51 प्रतिशत ऊर्जा विकिरणीय प्रक्रियाओं के माध्यम से पुनः उत्सर्जित हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप पृथ्वी की सतह पर प्रवेशी सौर ऊर्जा तथा बहिर्गामी पार्थिव विकिरण की मात्रा सम हो जाती है और धरातल पर ऊष्मीय संतुलन स्थापित रहता है।

प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं?

जब सौर विकिरण की तरंगें वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म कणों, अणुओं या परमाणुओं से टकराती हैं और विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं, तो इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहा जाता है। विशेष रूप से, जब तरंगदैर्घ्य की तुलना में कणों का आकार छोटा होता है, तो लघु तरंगों जैसे नीले व बैंगनी रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है।

वायु द्वारा प्रकीर्णन क्या है?

वायुमंडल में उपस्थित अणु, गैसें एवं सूक्ष्म कण सूर्य के प्रकाश की छोटी तरंगों का प्रकीर्णन करते हैं। यही कारण है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है।

प्रकाश का प्रकीर्णन क्यों होता है?

जब प्रकाश की तरंगें अत्यंत सूक्ष्म कणों से टकराती हैं, जिनका व्यास उनकी तरंगदैर्घ्य से छोटा होता है, तब वे विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। इसी प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है।

सूर्य का प्रकीर्णन क्या है?

सूर्य की किरणें जब वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, तो वे वायु में उपस्थित कणों से टकराकर प्रकीर्णित हो जाती हैं। यह विशेष रूप से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय अधिक होता है, जब लाल रंग की बड़ी तरंगें ही आँखों तक पहुँचती हैं।

प्रकीर्णन की माप क्या है?

प्रकीर्णन की कोई निश्चित मात्रात्मक इकाई नहीं होती, परंतु इसे विभिन्न तरंगदैर्घ्य के अनुपात में प्रकाश के फैलाव के रूप में वर्णित किया जाता है।

एल्बिडो से आप क्या समझते हैं?

किसी धरातलीय सतह पर गिरने वाली कुल विकिरण ऊर्जा के परावर्तित अंश को एल्बिडो कहा जाता है। यह सतह की भौतिक विशेषताओं पर निर्भर करता है और प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है।

पृथ्वी पर अल्बेडो क्या है?

पृथ्वी का औसत एल्बिडो लगभग 35 प्रतिशत है, जिसमें धरातल एवं बादलों द्वारा परावर्तित विकिरण शामिल होता है

अलबेडो नाम का मतलब क्या होता है?

एल्बिडो लैटिन मूल का शब्द है, जिसका अर्थ होता है – सफेदी या परावर्तन क्षमता।

अल्बेडो किस पर निर्भर करता है?

एल्बिडो सतह की बनावट, रंग, और सौर किरणों के आपतन कोण पर निर्भर करता है। चिकनी एवं हल्की रंगत वाली सतहों का एल्बिडो अधिक होता है।

सबसे ज्यादा अल्बेडो किस ग्रह का है?

ग्रहों में हिमाच्छादित सतहों वाला ग्रह जैसे शनि का उपग्रह एनसेलडस सबसे उच्च एल्बिडो वाला पिंड माना जाता है।

पृथ्वी का एल्बिडो काफी हद तक कैसे प्रभावित होता है?

यह वायुमंडलीय स्थिति, बादलों की उपस्थिति, ऋतु परिवर्तन और सतह की प्रकृति जैसे घटकों द्वारा प्रभावित होता है।

पानी में अल्बेडो क्या है?

जल की सतह गहरी और अवशोषक होती है, इसलिए उसका एल्बिडो न्यूनतम होता है। केवल न्यूनतम मात्रा में विकिरण परावर्तित होती

ऊष्मा बजट क्या है?

ऊष्मा बजट वह संकल्पना है, जो पृथ्वी द्वारा सूर्य से प्राप्त विकिरण ऊर्जा और अंतरिक्ष में निष्कासित ऊर्जा के संतुलन को दर्शाती है।

ऊष्मीय संतुलन क्या है?

जब पृथ्वी की सतह पर प्राप्त ऊष्मा और विकीर्ण की गई ऊष्मा की मात्रा समान होती है, तब ऊष्मीय संतुलन बना रहता है।

ऊष्मा संतुलन क्या है?

यह वह स्थिति है जिसमें सौर विकिरण से ग्रह को प्राप्त ऊष्मा और पार्थिव विकिरण द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा संतुलित हो जाती है।

ऊष्मीय प्रभाव क्या है?

जब वायुमंडल में उपस्थित गैसें, जलवाष्प और धूल कण सौर विकिरण को अवशोषित कर उसे ऊष्मा में परिवर्तित करते हैं, तो इसे ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं।

ऊष्मा के 3 प्रकार कौन से हैं?

ऊष्मा के प्रमुख तीन रूप हैं – विकिरण, संवहन और संचरण।

ऊष्मा का दूसरा वैज्ञानिक नाम क्या है?

ऊष्मा का वैज्ञानिक नाम तापीय ऊर्जा (Thermal Energy) है।

ऊष्मा का सूत्र क्या है

वैज्ञानिक रूप में ऊष्मा के लिए प्रयोग किया जाने वाला सूत्र है:

Q = mcΔT,

जहाँ Q = ऊष्मा, m = द्रव्यमान, c = विशिष्ट ऊष्मा तथा ΔT = ताप में परिवर्तन।