वायुमंडलीय परिसंचरण क्या है?

वायुमंडल में वायु के ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज प्रवाह की प्रक्रिया को वायुमंडलीय परिसंचरण कहा जाता है। वायु का ऊर्ध्वाधर संचलन ‘वायु तरंग’ कहलाता है, जबकि क्षैतिज प्रवाह को ‘पवन’ की संज्ञा दी जाती है। ऊर्ध्वाधर गति के माध्यम से शीतलन, संघनन जैसी प्रक्रियाएँ घटित होती हैं, जो मेघों, वर्षा, तड़ित्गर्जन, एवं अन्य जलवायविक घटनाओं की उत्पत्ति का कारण बनती हैं। वहीं, क्षैतिज प्रवाह के माध्यम से ताप ऊर्जा का संचरण निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों से उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों की ओर होता है, जिससे तापीय संतुलन की स्थापना संभव होती है।

वायुमंडल में इस प्रकार के प्रवाह का प्राथमिक कारक तापीय विविधताओं से उत्पन्न वायुदाब प्रवणता है। समदाब रेखाओं के प्रति समकोण दिशा में स्थित निम्न वायुदाब की ओर वायुदाब में अंतर को ही वायुदाब प्रवणता कहा जाता है। वायु की दिशा एवं गति दोनों ही उस बल पर आधारित होती हैं जिसे वायुदाब प्रवणता बल कहा जाता है। पवन की दिशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती है और यह प्रवाह समदाब रेखाओं के लंबवत् तथा वायुदाब प्रवणता बल के समानांतर होता है। जब दो स्थानों के मध्य वायुदाब का अंतर अधिक होता है, तब पवन की गति अधिक तीव्र होती है, जबकि वायुदाब में अंतर कम होने की स्थिति में गति मंद रहती है। अतः वायुदाब प्रवणता के तीव्र या मंद होने से पवन की गति प्रभावित होती है।

यदि वायुमंडलीय परिसंचरण केवल वायुदाब प्रवणता बल के प्रभाव से संचालित होता, तो वायु प्रवाह की दिशा प्रत्यक्ष रूप से उसी बल की दिशा में होती, परन्तु वास्तविकता में ऐसा नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि वायु प्रवाह को अन्य बल भी प्रभावित करते हैं। इनमें से एक महत्त्वपूर्ण बल पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न कोरिऑलिस बल है, जिसे विक्षेपण बल भी कहा जाता है। इस बल के प्रभाव से उत्तरी गोलार्द्ध में वायु अपनी प्रवाह दिशा से दाईं ओर, जबकि दक्षिणी गोलार्द्ध में बाईं ओर विचलित हो जाती है।

पवन के प्रवाहित होते समय जब वह भू-तल के संपर्क में आती है, तो वहाँ घर्षण बल कार्य करता है, जो उसकी प्रवाह दिशा के विपरीत कार्य करता है। इसके अतिरिक्त, जब पवन वक्राकार पथ पर गति करती है, तब उसमें अपकेंद्र बल उत्पन्न होता है, जिससे वह अपनी प्रवाह दिशा से दाईं ओर मुड़ जाती है।

वायु का सामान्य परिसंचरण (General Atmospheric Circulation)

वायुमंडलीय परिसंचरण को मुख्यतः प्राथमिक, द्वितीयक, एवं तृतीयक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। प्राथमिक परिसंचरण में भूमंडलीय पवन प्रणालियाँ तथा जेट प्रवाह सम्मिलित होते हैं, जिनकी उत्पत्ति वायुदाब की पेटियों के कारण होती है। द्वितीयक परिसंचरण में चक्रवात, प्रतिचक्रवात, तथा मानसून पवनें सम्मिलित होती हैं, जबकि तृतीयक परिसंचरण में वे स्थानीय पवनें सम्मिलित की जाती हैं जो किसी क्षेत्र विशेष के स्थानीय मौसम को प्रभावित करती हैं।

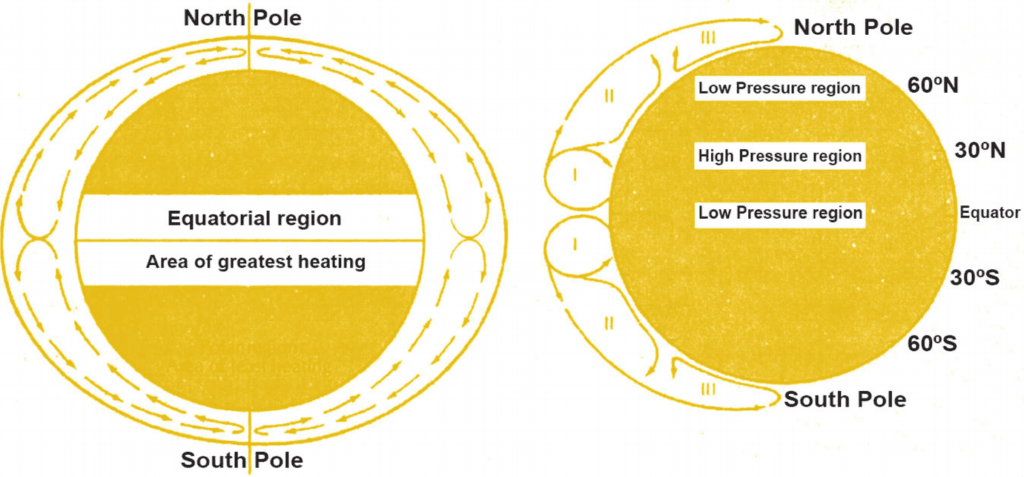

हैली का एककोशीय मॉडल (Hally’s Unicellular Model)

हैली ने सर्वप्रथम पृथ्वी को स्थिर मानते हुए वायुमंडलीय परिसंचरण की क्रियाविधि का स्पष्टीकरण एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया था। उनके अनुसार, विषुवत् रेखा पर अत्यधिक तापमान एवं ध्रुवीय क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान के कारण उत्पन्न तापीय प्रवणता दोनों गोलार्द्धों में एक कोशीकीय वायुमंडलीय परिसंचरण का कारण बनती है। विषुवतीय क्षेत्र की अत्यधिक तप्त वायु संवहन तरंगों के रूप में ऊपर उठकर दोनों ध्रुवों की ओर अग्रसर होती है। यह वायु ध्रुवों पर अवतलित होकर पुनः विषुवत् रेखा की ओर अभिसरित होती है, जिससे दोनों गोलार्द्धों में एक एकल कोशीकीय परिसंचरण चक्र का निर्माण होता है।

त्रिकोशीय देशांतरीय परिसंचरण (Tri-cellular Meridional Circulation)

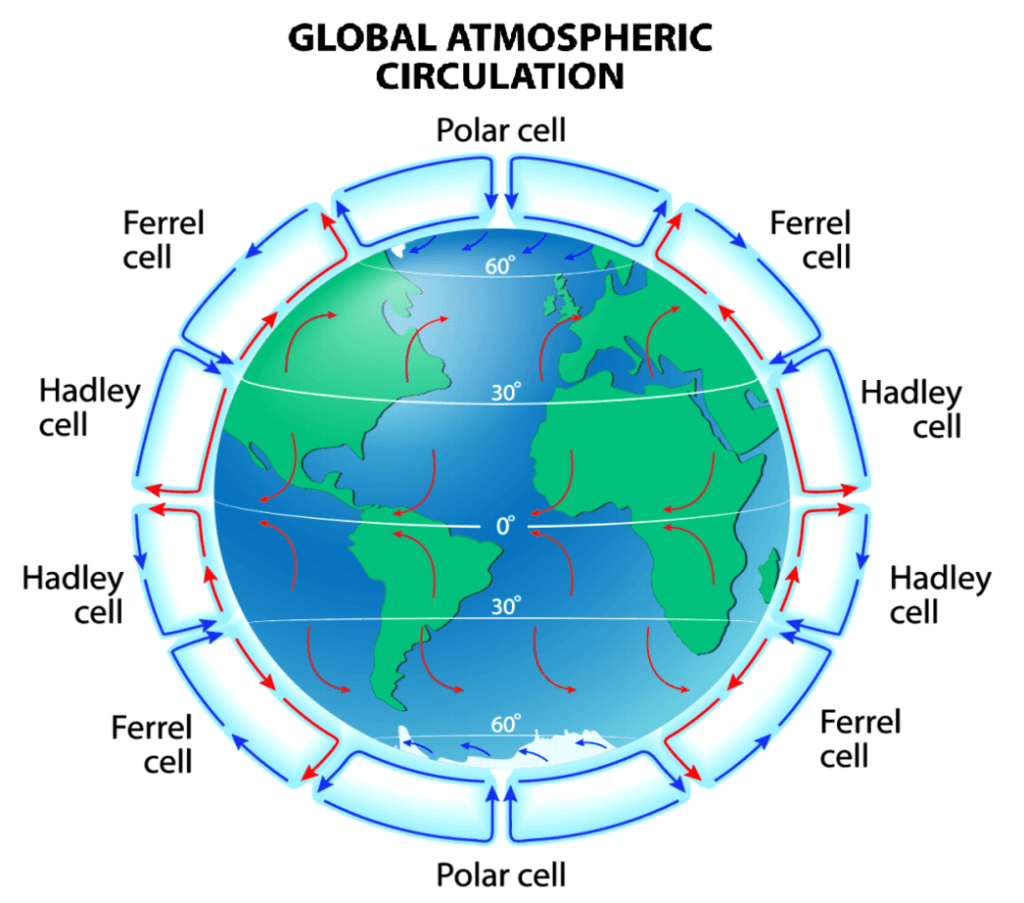

इस प्रतिरूप के अनुसार, प्रत्येक गोलार्द्ध में ऊष्मा का संचरण देशांतर रेखाओं के समानान्तर उत्तर-दक्षिण दिशा में अवस्थित तीन परिसंचरण कोशिकाओं के माध्यम से संपन्न होता है।

तापीय एवं गत्यात्मक प्रभावों के परिणामस्वरूप पृथ्वी की सतह पर सात विशिष्ट वायुदाब पट्टियाँ निर्मित होती हैं। इन वायुदाब भिन्नताओं के कारण उत्पन्न वायुदाब प्रवणता पवन प्रवाह को प्रेरित करती है, जिससे धरातल पर छह सुसंगत पवन पेटियाँ पाई जाती हैं। वायु के ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज संचलन के फलस्वरूप पृथ्वी के विभिन्न भागों में विशिष्ट कोशिकीय संरचनाओं का गठन होता है।

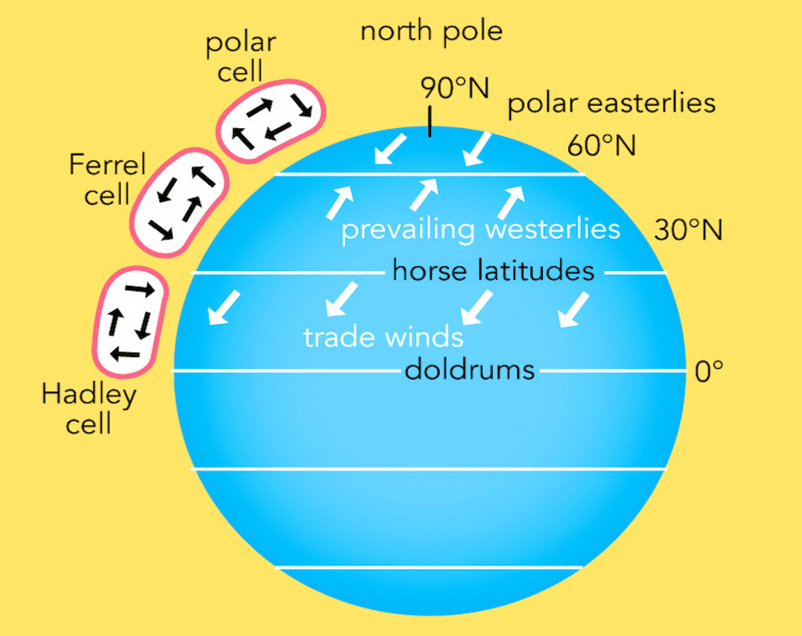

भूमध्य रेखा से लगे डोलड्रम क्षेत्र और उपोष्ण उच्च वायुदाब पट्टी के मध्य प्रवाहित होती है संवहनी पवन, उपोष्ण उच्च वायुदाब पट्टी एवं उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र के मध्य पछुआ पवन, तथा उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र एवं ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र के मध्य ध्रुवीय पवन संचरित होती है। इस व्यवस्था में प्रत्येक गोलार्द्ध में तीन परिसंचरण कोशिकाएँ और कुल मिलाकर छः वायुदाब क्षेत्र दृष्टिगोचर होते हैं। हर गोलार्द्ध में वायुमंडलीय परिसंचरण की तीन विशिष्ट कोशिकाएँ होती हैं, जो निम्नलिखित हैं:

प्रथम कोशिका, जिसे संवहनी पवन पेटी में स्थित रेखीय परिसंचरण कोशिका कहा जाता है।

द्वितीय कोशिका, जो पछुआ पवन क्षेत्र में स्थित मध्यवर्ती परिसंचरण कोशिका के रूप में पहचानी जाती है।

तृतीय कोशिका, जिसे ध्रुवीय परिसंचरण कोशिका के रूप में परिभाषित किया जाता है।

प्रथम कोशिका (हैडली कोशिका – Hadley Cell)

वायु का उर्ध्व आरोहण वायुमंडल की क्षोभमंडलीय सीमा तक होता है। इसके उपरांत, वायुमंडल के उच्च स्तर पर वायुदाब प्रवणता भूमध्य रेखा से ध्रुवों की दिशा में स्थापित हो जाती है, जिससे वायु का प्रवाह ध्रुवीय दिशा में संचरित होता है। ये पवनें, पृथ्वी की सतह पर प्रवाहित होने वाली संवहनी पवनों की विपरीत दिशा में तथा समानांतर दिशा में गतिशील होती हैं, इसीलिए इन्हें ‘प्रति-संवहनी पवन’ की संज्ञा दी जाती है।

द्वितीय कोशिका (फेरेल कोशिका – Ferrel Cell)

उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्द्धों में 30° से 60° अक्षांशों के मध्य यह कोशिका विद्यमान होती है। इस कोशिका का निर्माण धरातल पर प्रवाहित पछुआ पवन, 60° अक्षांश पर ध्रुवीय वायु द्वारा उत्पन्न आरोहण, वायुमंडल में 60° से 30° अक्षांश की ओर प्रवाहित वायु, तथा 30° अक्षांश पर प्रति-संवहनी पवन के साथ मिलकर होता है। यह कोशिका अप्रत्यक्ष स्वरूप की होती है, क्योंकि इसका विकास तापीय नहीं, अपितु गत्यात्मक कारणों से होता है। इसलिए इसे ‘गतिजनित कोशिका’ की संज्ञा दी जाती है।

तृतीय कोशिका (ध्रुवीय कोशिका – Polar Cell)

इस कोशिका का निर्माण तापीय भिन्नताओं के आधार पर होता है। इसमें ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर प्रवाहित ध्रुवीय पवनों तथा उपोष्ण उच्च वायुदाब से चलने वाली पछुआ पवनों का संयुक्त योगदान होता है। पृथ्वी के घूर्णन प्रभाव के कारण, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र से ऊपर उठती हुई पवनें ध्रुवों की दिशा में प्रवाहित होती हैं, जिससे यह विशेष ध्रुवीय परिसंचरण संरचना निर्मित होती है, जिसे तृतीय कोशिका के रूप में पहचाना जाता है।

वायुमंडलीय परिसंचरण क्या है?

वायुमंडलीय परिसंचरण से अभिप्राय वायुमंडल में वायु की ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज दिशा में होने वाली संगठित गतियों से है, जो पृथ्वी की सतह पर ऊष्मा के स्थानांतरण तथा वायुदाब संतुलन को बनाए रखने में सहायक होती हैं। इस परिसंचरण की प्रक्रिया वायुदाब प्रवणता, कोरिऑलिस बल, घर्षण बल, तथा अपकेंद्र बल जैसे विविध बलों के समन्वित प्रभावों से नियंत्रित होती है। यह परिसंचरण पृथ्वी के घूर्णन, तापीय विषमता, तथा विभिन्न अक्षांशों पर स्थित वायुदाब की पेटियों के कारण उत्पन्न होता है।

वायुमंडलीय परिसंचरण को मुख्यतः तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है:

प्राथमिक परिसंचरण, जिसमें भूमंडलीय पवनें एवं जेट धाराएँ सम्मिलित होती हैं,

द्वितीयक परिसंचरण, जिसमें चक्रवात, प्रतिचक्रवात और मानसून पवनें आती हैं, तथा

तृतीयक परिसंचरण, जिसमें स्थानीय पवनें एवं मौसम संबंधी प्रभावशाली घटक शामिल होते हैं।

इसके अतिरिक्त, प्रत्येक गोलार्द्ध में वायु के संचरण की त्रिकोशीय प्रणाली पाई जाती है, जिसमें तीन प्रमुख परिसंचरण कोशिकाएँ—हैडली कोशिका, फेरेल कोशिका, और ध्रुवीय कोशिका—वायुदाब के अंतर तथा तापीय विषमताओं के कारण गठित होती हैं। इन कोशिकाओं के माध्यम से पृथ्वी पर ऊष्मा का वितरण, वर्षा के पैटर्न, तथा जलवायविक परिस्थितियाँ नियंत्रित होती हैं। इस प्रकार वायुमंडलीय परिसंचरण पृथ्वी की जलवायु व्यवस्था का एक मौलिक, अनिवार्य एवं महत्त्वपूर्ण घटक है।