धरातल अथवा समुद्र तल पर किसी क्षेत्रफल की प्रति इकाई के ऊपर स्थित संपूर्ण वायुमंडलीय परतों द्वारा डाले गए भार को ‘वायुदाब’ कहा जाता है। यह ज्ञात तथ्य है कि सर्वाधिक वायुदाब समुद्र तल पर पाया जाता है, जहाँ एक वर्ग इंच क्षेत्र पर 14.7 पौंड (1 किग्रा. प्रति वर्ग सेमी.) का भार पड़ता है। वायुदाब के मापन हेतु इंच, सेमी. अथवा मिलीबार का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर में समुद्र तल पर पारे की ऊँचाई 29.92 इंच, 76 सेमी. अथवा 1013.25 मिलीबार मापी जाती है। समुद्र तल पर समान वायुदाब वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा को ‘समदाब रेखा’ कहा जाता है।

जैसे-जैसे ऊँचाई में वृद्धि होती है, वैसे-वैसे वायुदाब में कमी आती जाती है। विभिन्न स्थानों पर वायुदाब के वितरण में क्षैतिज भिन्नता भी पाई जाती है, जिससे वायुदाब प्रवणता उत्पन्न होती है। इसके परिणामस्वरूप, वायुमंडलीय वायु में क्षैतिज गति होती है, जो पवन-संचार द्वारा आर्द्रता एवं ऊष्मा के स्थानांतरण को प्रभावित करती है और इससे मौसम में परिवर्तन आता है। इस प्रकार, वायुदाब का क्षैतिज परिवर्तन जलवायु की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

वायुदाब के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक (Factors Affecting the Distribution of Air Pressure)

वायुदाब के वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं—

1. ऊँचाई (Height)

समुद्र तल से ऊँचाई में वृद्धि के साथ-साथ गुरुत्वाकर्षण बल में कमी होने के कारण वायु की सघनता घटती है, जिससे वायुदाब में भी कमी आती है। जैसे-जैसे वायुमंडलीय ऊँचाई बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे वायुदाब भी घटता जाता है। यही कारण है कि समुद्र तल पर वायुदाब सर्वाधिक होता है, क्योंकि वायुमंडल की समस्त परतों का भार नीचे तल पर पड़ता है। प्रारंभिक ऊँचाई में वृद्धि के साथ वायुदाब की कमी धीमी गति से होती है, जबकि अत्यधिक ऊँचाई पर यह तेजी से घटने लगता है।

2. तापमान (Temperature)

तापमान एवं वायुदाब का आपस में गहरा संबंध है। अधिक तापमान की स्थिति में वायु गर्म होकर फैलती है, जिससे उसका घनत्व कम हो जाता है और वह ऊपर उठती है। इसके विपरीत, तापमान में गिरावट होने पर वायु ठंडी होकर संकुचित होती है, जिससे उसका भार बढ़ जाता है। इस प्रकार, तापमान में वृद्धि से वायुदाब घटता है, जबकि तापमान में गिरावट से वायुदाब बढ़ता है। यही कारण है कि विषुवतरेखीय क्षेत्र में उच्च तापमान के कारण निम्न वायुदाब पाया जाता है, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में अत्यधिक ठंड के कारण उच्च वायुदाब की स्थितियाँ निर्मित होती हैं।

3. पृथ्वी का घूर्णन (Earth’s Rotation)

पृथ्वी की दैनिक घूर्णन गति भी वायुदाब के वितरण को प्रभावित करती है। पृथ्वी के घूर्णन से वायुदाब का संतुलन बना रहता है। घूमती हुई पृथ्वी के कारण उत्पन्न आकर्षण बल प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचता है। यही कारण है कि भूमध्य रेखा पर गर्म वायु ऊपर उठती है और अपसरण करती है। यह गर्म वायु ठंडी होकर पुनः आकर्षण शक्ति के कारण 30° से 35° अक्षांशों पर अवतलित होकर विषुवतीय क्षेत्र की ओर लौटती है।

4. आर्द्रता (Humidity)

जलवाष्प वायुमंडल में उपस्थित अन्य गैसों (ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि) की तुलना में हल्की होती है। इसलिए, आर्द्रतायुक्त वायु का भार अपेक्षाकृत कम होता है। जब वायु में अधिक जलवाष्प या नमी उपस्थित होती है, तो यह हल्की हो जाती है और वायुदाब में कमी आती है। इसके विपरीत, शुष्क वायु का भार अधिक होने के कारण वायुदाब अधिक होता है। इस कारण, स्थलीय क्षेत्रों में शुष्क वायु के प्रभाव से वायुदाब अधिक रहता है, जबकि महासागरों के ऊपर उच्च आर्द्रता के कारण वायुदाब में कमी आती है।

वायुदाब का वितरण (Distribution of Air Pressure)

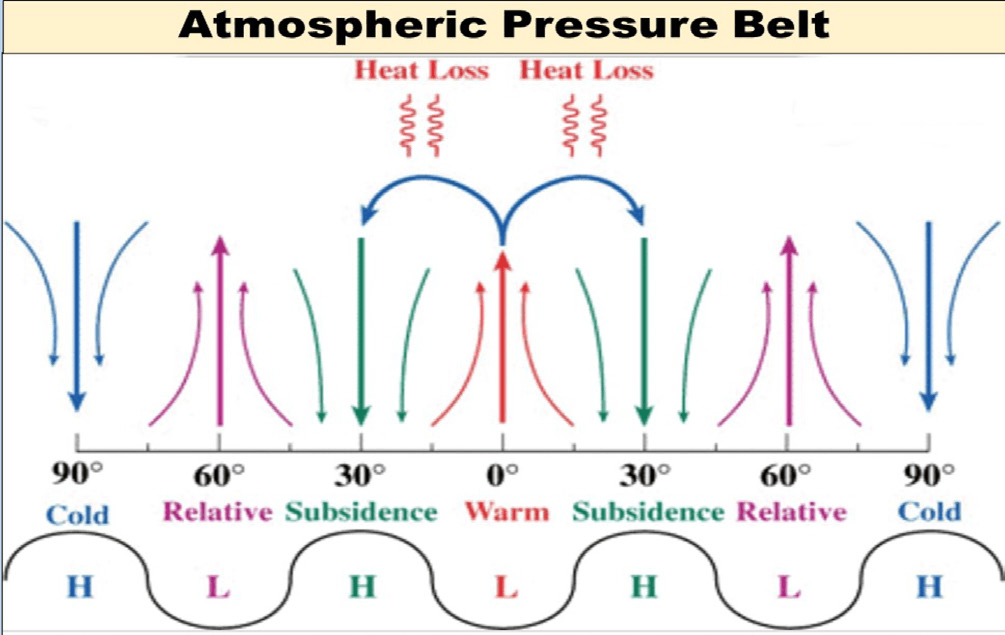

धरातल पर समान वायुदाब वाले क्षेत्रों को समदाब रेखा के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। चूँकि तापमान एवं वायुदाब का परस्पर गहन संबंध होता है, इसलिए तापमान वायुदाब के वितरण को अत्यधिक प्रभावित करता है। फलस्वरूप, पृथ्वी की सतह पर तापीय विभिन्नताओं के कारण वायुदाब का वितरण असमान पाया जाता है। तापीय विविधताओं से वायु के घनत्व में अंतर उत्पन्न होने पर उसके दाब में भी परिवर्तन होता है। परिणामस्वरूप, विषुवतीय क्षेत्र में उच्च तापमान के कारण वायु का घनत्व बढ़ने से उच्च वायुदाब विकसित होता है। इस प्रकार, जैसे-जैसे विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, तापमान में निरंतर कमी होती जाती है, जिसके परिणामस्वरूप वायुदाब में क्रमिक वृद्धि देखी जाती है। किंतु वास्तविक वायुदाब वितरण से यह स्पष्ट होता है कि विषुवतीय क्षेत्र से ध्रुवों की ओर बढ़ते हुए, कर्क एवं मकर रेखाओं के पास उच्च वायुदाब, जबकि आर्कटिक एवं अंटार्कटिक ध्रुवों के समीप निम्न वायुदाब के क्षेत्र पाए जाते हैं। इस प्रकार, यह स्पष्ट होता है कि वायुदाब के वितरण पर तापमान के अतिरिक्त अन्य कारकों का भी प्रभाव पड़ता है।

यदि पृथ्वी स्थिर अवस्था में होती, तो केवल विषुवत रेखा पर निम्न वायुदाब एवं ध्रुवीय क्षेत्रों में उच्च वायुदाब पाया जाता। किंतु पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न अभिकेंद्रीय बल के प्रभाव से उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वायु के अवतलन से उच्च वायुदाब, तथा उप-ध्रुवीय क्षेत्रों में अभिसरण और आरोहण से निम्न वायुदाब विकसित होता है।

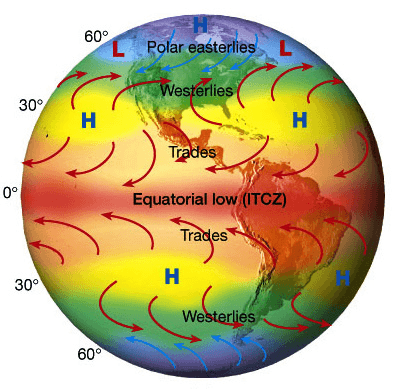

इस गतिशील पृथ्वी की सतह यदि पूर्णतः समांगी होती, तो पृथ्वी के चारों ओर सात वायुदाब पेटियाँ पाई जातीं। इनमें तीन निम्न वायुदाब क्षेत्र (विषुवतीय एवं दो उप-ध्रुवीय) तथा चार उच्च वायुदाब क्षेत्र (दो ध्रुवीय एवं दो उपोष्णकटिबंधीय) स्थित होते। अतः वायुदाब पेटियों का वितरण एक आदर्श एवं सैद्धांतिक अवधारणा है, क्योंकि धरातल पर जल और स्थल के असमान वितरण के कारण तापमान एवं वायुदाब का वितरण जटिल हो जाता है। उत्तरी गोलार्द्ध में स्थलखंड अधिक होने के कारण वायुदाब पेटियाँ कोशिकाओं के रूप में विकसित होती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्द्ध में उच्च अक्षांशों में स्थलखंडों के अभाव के कारण वायुदाब पेटियों का निर्माण अपेक्षाकृत व्यवस्थित होता है।

भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी (Equatorial Low Pressure Belt)

भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी का विस्तार 5° उत्तरी से 5° दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने के कारण इस पेटी में मौसमी बदलाव होते हैं। भूमध्य रेखा पर संपूर्ण वर्ष सूर्य की किरणें लगभग लम्बवत् पड़ती हैं, जिससे यहां तापमान अत्यधिक रहता है। इसके परिणामस्वरूप, धरातल एवं उसके संपर्क में रहने वाली वायु अत्यधिक गर्म हो जाती है। वायु के अधिक गर्म होने से उसका आयतन बढ़ता है और घनत्व घट जाता है, जिससे यह हल्की होकर ऊपर उठने लगती है।

इस प्रकार, अत्यधिक ऊष्मा के कारण वायु के ऊर्ध्वगमन से निम्न वायुदाब विकसित होता है। इस क्षेत्र में व्यापारिक पवनों का अभिसरण होता है, जिससे स्पष्ट होता है कि इस निम्न वायुदाब पेटी का सीधा संबंध तापमान से है। इसी कारण इसे ‘तापीय निम्न वायुदाब कटिबंध’ (Thermally Induced Low Pressure Zone) कहा जाता है। चूँकि इस क्षेत्र में सतही पवनें अत्यंत मंद गति से चलती हैं, इसलिए इसे ‘डोलड्रम पेटी’ (Doldrum Belt) के नाम से भी जाना जाता है।

उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी (Subtropical High Pressure Belt)

उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी का विस्तार भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण, 25° से 35° अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। यह पेटी निरंतर एक समान क्षेत्र में विस्तृत न होकर कई कोशिकाओं की श्रृंखला के रूप में विकसित होती है। इस क्षेत्र में शीत ऋतु को छोड़कर संपूर्ण वर्ष तापमान अपेक्षाकृत अधिक रहता है। किंतु उच्च तापमान के बावजूद वायुदाब अधिक पाया जाता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इस वायुदाब पेटी की उत्पत्ति का कारण तापमान नहीं है।

इस वायुदाब पेटी के निर्माण में पृथ्वी की दैनिक गति एवं वायु के अवतलन की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। वास्तव में, जब वायु अवतलन करती है, तो रुद्धोष्म ऊष्मन एवं अवरोहित वायु के संकुचन के कारण तापमान में वृद्धि होती है, जिससे वायुदाब में भी वृद्धि हो जाती है।

उप-ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी (Sub-Polar Low Pressure Belt)

उप-ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी दोनों गोलार्द्धों में 60° से 70° अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित होती है। यद्यपि इस क्षेत्र में वार्षिक तापमान अत्यंत निम्न रहता है, फिर भी यहाँ निम्न वायुदाब विद्यमान रहता है। यह स्पष्ट करता है कि इस वायुदाब पेटी का निर्माण तापीय प्रभावों के कारण नहीं होता। बल्कि, इसकी उत्पत्ति में पृथ्वी का घूर्णन एवं अपकेंद्रीय बल प्रमुख भूमिका निभाते हैं।

ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी (Polar High Pressure Belt)

ध्रुवीय क्षेत्रों में सम्पूर्ण धरातल स्थायी रूप से हिमाच्छादित रहता है, जिसके कारण यहाँ तापमान अत्यंत न्यूनतम स्तर पर होता है। इस कारण, इस क्षेत्र की वायु अत्यधिक ठंडी एवं घनीभूत होती है, जिससे पूरे वर्ष उच्च वायुदाब स्थापित रहता है। इसलिए, यह स्पष्ट होता है कि इस वायुदाब पेटी का निर्माण तापीय प्रभावों के कारण ही होता है।

वायुदाब कटिबंध का ऋतुगत खिसकाव (Seasonal Shifting of Air Pressure Belt)

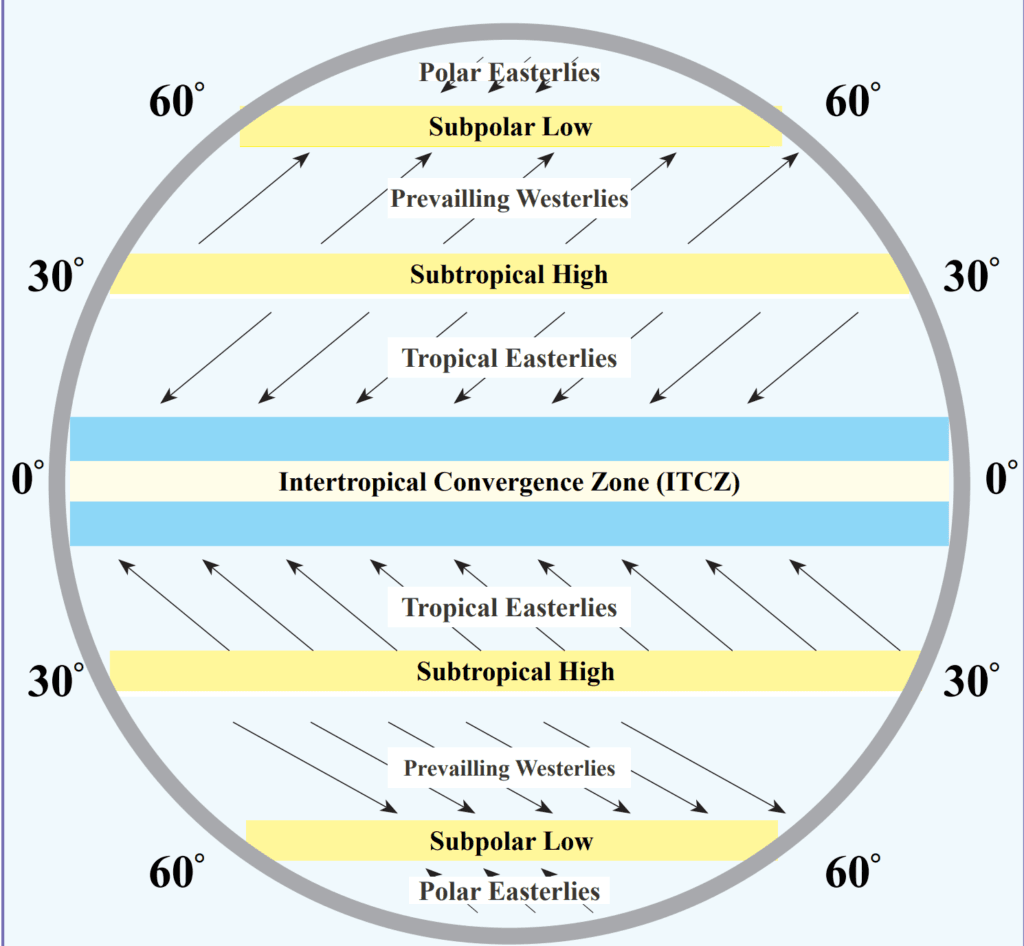

वायुदाब पेटियाँ वर्षभर एक स्थिर स्थिति में नहीं बनी रहतीं। सौर किरणों की सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन के कारण इनकी अवस्थिति में भी परिवर्तन होता है। ग्रीष्म अयनांत के समय, जब सूर्य उत्तरायण होता है, तो वायुदाब पेटियाँ उत्तर की ओर खिसक जाती हैं, जबकि शीत अयनांत के दौरान, जब सूर्य दक्षिणायण होता है, ये दक्षिण की ओर स्थानांतरित हो जाती हैं।

ग्रीष्म अयनांत में, जब सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्द्ध में लम्बवत पड़ती हैं, तो ये पेटियाँ औसतन 5° उत्तर की ओर खिसक जाती हैं। इसके विपरीत, शीत अयनांत में, जब सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्द्ध में लंबवत पड़ती हैं, तो ये पेटियाँ अपनी औसत स्थिति से लगभग 5° दक्षिण की ओर स्थानांतरित हो जाती हैं। इनकी आदर्श स्थिति केवल 21 मार्च एवं 23 सितंबर को होती है, जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर स्थित होता है।

भूमंडलीय पवन (Planetary Wind)

पवन पेटियाँ (Wind Belts)

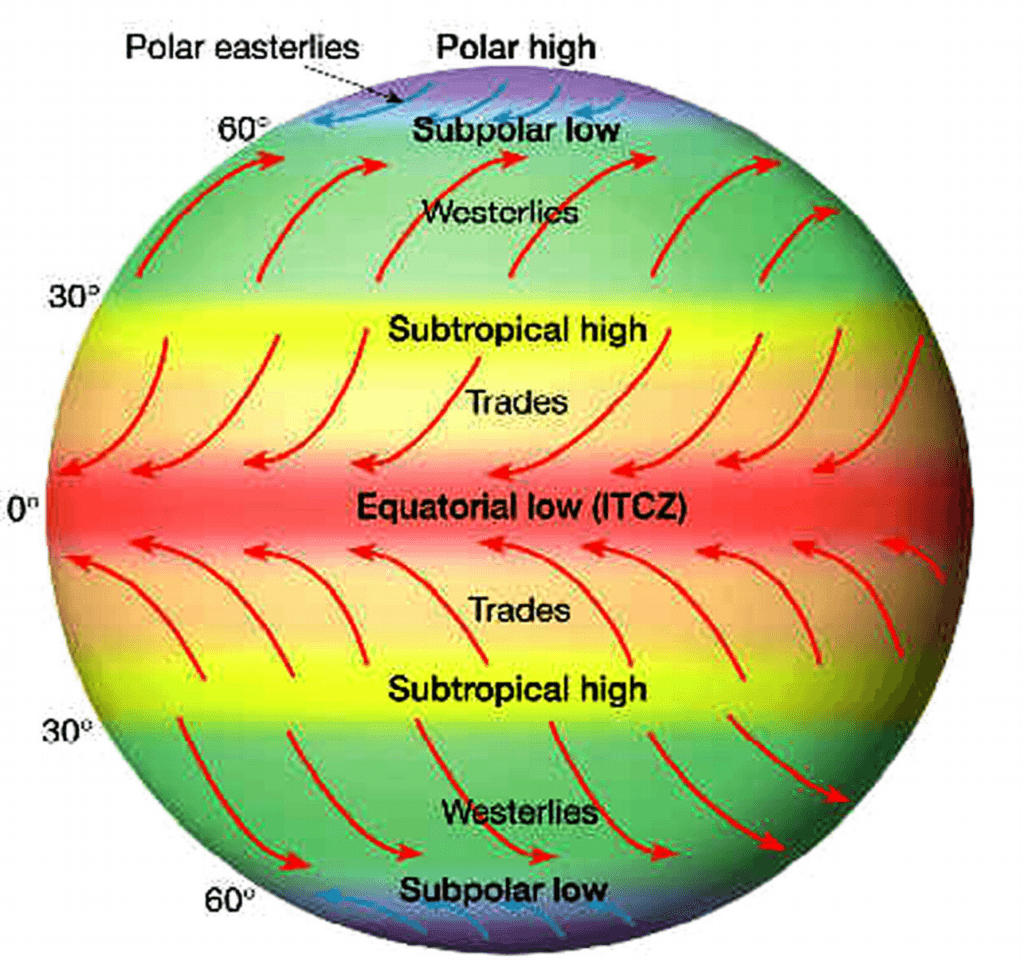

भू-तल पर सात वायुदाब पेटियाँ मानी जाती हैं, जो पवन प्रवाह की दिशा एवं क्षेत्र को निर्धारित करती हैं। इस कारण, धरातल पर छह प्रमुख स्थायी पवन पेटियाँ स्थापित होती हैं। इन पवनों को उनके निरंतर प्रवाह के कारण ‘भूमंडलीय स्थायी पवन’ (Planetary Permanent Winds) कहा जाता है।

व्यापारी पवन पेटी (Trade Wind Belt)

व्यापारी पवन पेटी दोनों गोलार्द्धों में 5° से 30° अक्षांश रेखाओं के मध्य विस्तृत होती है। उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी से उत्पन्न वायुदाब प्रवणता के कारण, पवनें इस क्षेत्र से विषुवतीय निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती हैं।

- उत्तरी गोलार्द्ध में, ये पवनें कोरिआलिस बल के कारण अपने मार्ग से दाईं ओर मुड़कर उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती हैं।

- दक्षिणी गोलार्द्ध में, ये पवनें बाईं ओर मुड़कर दक्षिण-पूर्व से उत्तर-पश्चिम दिशा में बहती हैं।

उत्तरी गोलार्द्ध में इन्हें उत्तर-पूर्वी सन्मार्गी पवन तथा दक्षिणी गोलार्द्ध में दक्षिण-पूर्वी सन्मार्गी पवन के रूप में जाना जाता है। इन पवनों की दिशा एवं प्रवाह स्थायी होते हैं।

पछुआ पवन पेटी (Westerlies Wind Belt)

पछुआ पवन पेटी का विस्तार दोनों गोलार्द्धों में 35° से 60° अक्षांश रेखाओं के मध्य होता है। इस पवन पेटी की उत्पत्ति उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी के प्रभाव से होती है। इस पेटी के उत्तरी किनारे पर पछुआ पवनों का प्रवाह उप-ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर होता है।

- कोरिआलिस बल के प्रभाव से ये पवनें उत्तरी गोलार्द्ध में दाईं ओर मुड़कर दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व तथा दक्षिणी गोलार्द्ध में बाईं ओर मुड़कर उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व प्रवाहित होती हैं।

- इन पवनों की गति दोनों गोलार्द्धों में भिन्न-भिन्न होती है।

उत्तरी गोलार्द्ध में, स्थलखंडों की उपस्थिति के कारण इनकी गति संयमित रहती है, जबकि दक्षिणी गोलार्द्ध में, जल की अधिकता के कारण ये तीव्र गति से प्रवाहित होती हैं। इनकी अत्यधिक तीव्रता के कारण इन्हें ‘गरजता चालीस’, ‘प्रचंड पचासा’ एवं ‘चीखता साठा’ जैसे नामों से जाना जाता है।

ध्रुवीय पवन पेटी (Polar Wind Belt)

ध्रुवीय क्षेत्रों में अत्यधिक ठंड के कारण पूरे वर्ष उच्च वायुदाब का प्रभाव बना रहता है। इसके परिणामस्वरूप, ध्रुवीय हवाएँ उच्च वायुदाब क्षेत्र से उप-ध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती हैं।

- उत्तरी गोलार्द्ध में, ये हवाएँ उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती हैं।

- दक्षिणी गोलार्द्ध में, इनका प्रवाह दक्षिण-पूर्व से उत्तर-पश्चिम दिशा में होता है।

इन हवाओं को उत्तर गोलार्द्ध में ‘उत्तर-पूर्वी ध्रुवीय पवन’ तथा दक्षिणी गोलार्द्ध में ‘दक्षिण-पूर्वी ध्रुवीय पवन’ कहा जाता है।

पवन पेटियों का विस्थापन (Shifting of Wind Belts)

पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव और परिक्रमण करने के कारण, सूर्य की किरणें कभी कर्क रेखा पर तो कभी मकर रेखा पर लंबवत् पड़ती हैं। परिणामस्वरूप, तापीय कटिबंधों में बदलाव होता है, जो सीधे वायुदाब पेटियों के विस्थापन को प्रभावित करता है।

यह सर्वविदित है कि तापमान और वायुदाब एक-दूसरे से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं। वायुदाब पेटियों के स्थानांतरण के साथ-साथ पवन पेटियाँ भी स्थानांतरित होती हैं।

ग्रीष्म तथा शीत ऋतु में, ये पेटियाँ लगभग 5° से 10° अक्षांश तक क्रमशः उत्तर और दक्षिण की ओर स्थानांतरित होती हैं।

- 21 जून को, जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत् पड़ती हैं, तो सभी वायुदाब पेटियाँ उत्तर की ओर स्थानांतरित होती हैं। इसी के साथ, पवन पेटियाँ भी उत्तर की ओर खिसक जाती हैं।

- 21 जून के बाद, जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा की ओर लौटने लगती हैं, तो 23 सितंबर को, जब सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत् पड़ता है, वायुदाब और पवन पेटियाँ अपनी पूर्व स्थिति में लौट आती हैं।

- 23 सितंबर के बाद, जब सूर्य की किरणें दक्षिण की ओर बढ़ने लगती हैं, तो 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत् पड़ती हैं, जिससे वायुदाब एवं पवन पेटियाँ दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं।

- 21 मार्च को, जब सूर्य पुनः भूमध्य रेखा पर लौटता है, तो वायुदाब एवं पवन पेटियाँ पुनः अपनी औसत स्थिति में आ जाती हैं।

पवन पेटियों के विस्थापन का प्रभाव (Effect of Shifting of Wind Belts)

ग्रीष्म ऋतु में, जब सभी वायुदाब पेटियाँ उत्तरी गोलार्द्ध में उत्तर की ओर खिसक जाती हैं, तो यह क्षेत्र उपोष्णकटिबंधीय प्रतिचक्रवातों के पूर्वी भाग में आ जाता है।

- उप-ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी का क्षेत्र, ग्रीष्म ऋतु के दौरान पछुआ हवाओं एवं चक्रवातों के प्रभाव में रहता है।

- शीत ऋतु में, ठंडी एवं शुष्क वायुराशियाँ मुख्य रूप से प्रभावी होती हैं।

हालाँकि, स्थलीय सतह पर मौसमी परिवर्तनों पर इनके प्रभाव को अधिक गहराई से समझने के लिए विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता है।

वायुदाब क्या है?

वायुदाब वह दबाव है जो वायुमंडल की हवा अपने भार के कारण पृथ्वी की सतह पर डालती है। यह पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों में तापमान, ऊँचाई और अन्य प्राकृतिक कारकों के कारण भिन्न होता है।

वायुदाब को कौन-कौन से कारक प्रभावित करते हैं?

वायुदाब को मुख्य रूप से निम्नलिखित महत्वपूर्ण कारक प्रभावित करते हैं:

तापमान: उच्च तापमान से वायु का विस्तार होता है और वायुदाब कम हो जाता है, जबकि कम तापमान से वायु संकुचित होकर भारी हो जाती है, जिससे वायुदाब बढ़ता है।

ऊँचाई: ऊँचाई बढ़ने के साथ वायुदाब घटता है क्योंकि वायुमंडलीय गैसों की सघनता कम हो जाती है।

आर्द्रता: वायुमंडल में नमी की मात्रा अधिक होने पर वायुदाब कम हो जाता है क्योंकि जल वाष्प की सघनता शुष्क हवा की तुलना में कम होती है।

पृथ्वी का घूर्णन: पृथ्वी के घूमने से वायुदाब कटिबंधों का निर्माण होता है और हवा की दिशा प्रभावित होती है।

वायुदाब कितने प्रकार के होते हैं?

वायुदाब को मुख्यतः दो प्रकारों में विभाजित किया जाता है:

उच्च वायुदाब (High Pressure): यह क्षेत्र ठंडी और भारी वायु के कारण बनता है। यहां से हवा आसपास के निम्न वायुदाब क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होती है।

निम्न वायुदाब (Low Pressure): यह क्षेत्र गर्म और हल्की वायु के कारण बनता है, जिससे हवा ऊपर उठती है और कम दबाव बनता है।

वायुदाब को मापने वाला यंत्र कौन सा है?

वायुदाब को बैरोमीटर (Barometer) नामक यंत्र से मापा जाता है।

वायुदाब की इकाई क्या है?

वायुदाब की मुख्य इकाइयाँ निम्नलिखित हैं:

SI मात्रक: पास्कल (Pascal – Pa)

सामान्य वायुदाब: 1013.25 hPa (हेक्टोपास्कल) या 1 atm (वायुमंडलीय दबाव)

वायुदाब कटिबंध क्या हैं

वायुदाब कटिबंध वे क्षेत्र हैं जहाँ पृथ्वी की सतह पर विभिन्न प्रकार के स्थायी वायुदाब क्षेत्र स्थित होते हैं। ये मुख्यतः तापमान, पृथ्वी के घूर्णन और वायुमंडलीय प्रवाह के कारण निर्मित होते हैं।

पृथ्वी पर कितनी वायुदाब पेटियाँ होती हैं?

पृथ्वी पर कुल सात प्रमुख वायुदाब पेटियाँ पाई जाती हैं:

भूमध्यरेखीय निम्न वायुदाब पेटी (Equatorial Low Pressure Belt)

उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी (Subtropical High Pressure Belt)

उप-ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी (Sub Polar Low Pressure Belt)

ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी (Polar High Pressure Belt) (दोनों गोलार्द्धों में)

उप-ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी कहाँ स्थित होती है?

उप-ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी दोनों गोलार्द्धों में 60° से 70° अक्षांशों के मध्य स्थित होती है। इसका निर्माण मुख्यतः पृथ्वी के घूर्णन और अपकेंद्रीय बल के कारण होता है।

पवन पेटियाँ क्या हैं?

पवन पेटियाँ वे क्षेत्र हैं जहाँ वायुदाब कटिबंधों के कारण स्थायी रूप से पवन प्रवाहित होती हैं। ये पृथ्वी के विभिन्न भागों में स्थित वायुदाब पेटियों के आधार पर बनती हैं।

पवन कितने प्रकार के होते हैं?

पवन को निम्नलिखित तीन प्रमुख वर्गों में बाँटा जाता है:

स्थायी पवन (Permanent Winds): ये पवनें वर्षभर एक ही दिशा में प्रवाहित होती हैं, जैसे – व्यापारिक पवनें (Trade Winds), पछुआ पवनें (Westerlies) और ध्रुवीय पवनें (Polar Winds)।

मौसमी पवन (Seasonal Winds): ये पवनें मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदलती हैं, जैसे – मानसूनी पवनें (Monsoon Winds)।

स्थानीय पवन (Local Winds): ये किसी विशिष्ट स्थान के तापमान और दबाव के कारण उत्पन्न होती हैं, जैसे – लू (Loo), चिनूक (Chinook) और बोरास (Boras)।

पछुआ पवन क्या है?

पछुआ पवनें वे महत्वपूर्ण हवाएँ हैं जो 35° से 60° अक्षांश के बीच प्रवाहित होती हैं। उत्तरी गोलार्द्ध में ये दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व तथा दक्षिणी गोलार्द्ध में उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं।

व्यापारी पवनें (Trade Winds) क्या होती हैं?

व्यापारी पवनें वे स्थायी पवनें हैं जो 5° से 30° अक्षांश के बीच दोनों गोलार्द्धों में प्रवाहित होती हैं। उत्तरी गोलार्द्ध में ये उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम की ओर तथा दक्षिणी गोलार्द्ध में दक्षिण-पूर्व से उत्तर-पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं।

ध्रुवीय पवनें (Polar Winds) क्या होती हैं?

ध्रुवीय पवनें वे ठंडी और घनी वायु धाराएँ हैं जो ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्रों से उप-ध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होती हैं। उत्तरी गोलार्द्ध में ये उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम तथा दक्षिणी गोलार्द्ध में दक्षिण-पूर्व से उत्तर-पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं।

वायुदाब पेटियों का ऋतुवार खिसकाव (Seasonal Shifting) क्यों होता है?

वायुदाब पेटियाँ सूर्य के ऊष्मीय प्रभाव और पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण ग्रीष्म और शीत अयनांत के दौरान 5° से 10° तक उत्तर या दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं।

वायुदाब पेटियों के खिसकने के क्या प्रभाव होते हैं?

वायुदाब पेटियों के खिसकने से मौसमी पवनों का प्रवाह बदलता है, जिससे वर्षा, तापमान और जलवायु में महत्वपूर्ण परिवर्तन आते हैं।