विश्व की प्रमुख स्थानीय पवनें कौन सी हैं?

सीमित क्षेत्रीय प्रवाह के भीतर महत्वपूर्ण स्थानीय कारकों के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली वायु धाराओं को ‘स्थानीय पवन’ की संज्ञा प्रदान की जाती है। इनका उद्भव मुख्यतः स्थानीय तापमान द्वारा उत्पन्न वायुदाब प्रवणता के कारण होता है। प्रत्येक स्थानीय पवन की अपनी विशिष्ट विशेषताएँ होती हैं तथा इन्हें भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में विशेष नामों से सम्बोधित किया जाता है। जलवायु के परिप्रेक्ष्य में ये पवनें महत्त्वपूर्ण इसलिये होती हैं, क्योंकि ये स्थानीय मौसम तथा जलवायु पर गहन प्रभाव डालती हैं।

सागर तथा स्थल समीर (Sea and Land Breezes)

आमतौर पर, सागर समीर दिन के समय सागर से स्थल की ओर तथा स्थल समीर रात्रिकाल में स्थल से सागर की दिशा में प्रवाहित होती है। इन दोनों प्रकार की समीरों की उत्पत्ति सागर तथा स्थल की असमान ऊष्मण तथा शीतलन प्रक्रियाओं से होती है। इन्हें ‘दैनिक मानसून’ की संज्ञा भी दी जाती है, क्योंकि इनका निर्माण वायुदाब में प्रतिदिन होने वाले परिवर्तनों के कारण होता है। इन समीरों की कार्यपद्धति तथा मौसमी प्रभावों में महत्वपूर्ण भिन्नता पाई जाती है, अतः प्रत्येक प्रमुख स्थानीय पवन का पृथक-पृथक वर्णन अत्यंत आवश्यक है।

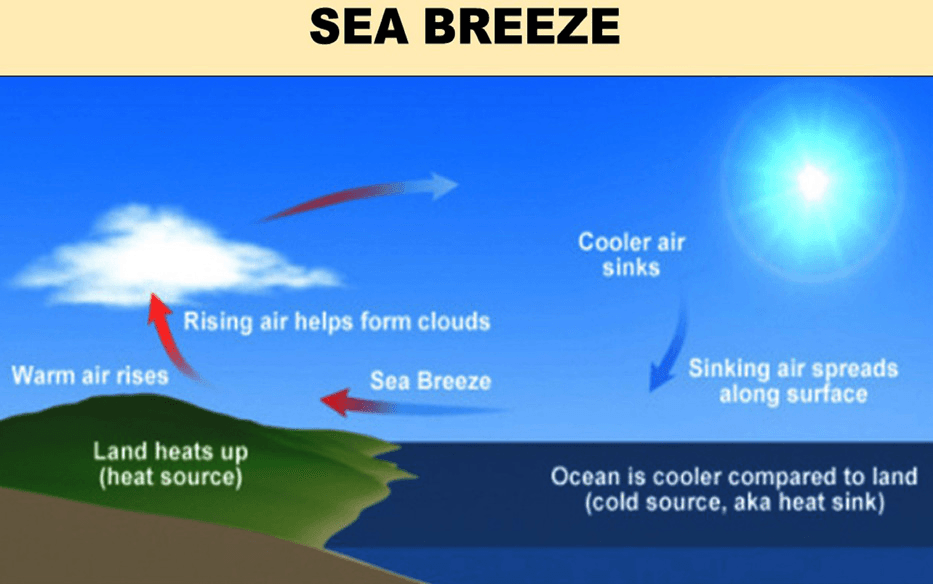

सागर समीर (Sea Breeze)

दिवाकालीन अवधि में स्थल अपेक्षाकृत अधिक शीघ्र ऊष्मित हो जाता है, जिससे धरातल के ऊपर निम्न वायुदाब की स्थिति निर्मित होती है। इसके विपरीत, समुद्र की सतह अपेक्षाकृत धीरे-धीरे ऊष्मित होती है, फलतः वहाँ वायुदाब उच्च बना रहता है। परिणामस्वरूप, दिन के समय वायुदाब प्रवणता समुद्र से स्थल की ओर स्थापित होती है, और हवाएँ सागर से स्थल की दिशा में प्रवाहित होती हैं, जिन्हें ‘सागर समीर’ कहा जाता है।

प्रातःकाल से दोपहर तक सौर ऊर्जा का अभिग्रहण क्रमशः बढ़ता है, किंतु दोपहर के समीप तापान्तर न्यून हो जाने से वायुदाब प्रवणता अत्यंत मंद पड़ जाती है, जिसके कारण इस समय सागर समीर प्रभावी नहीं रहती। इसके उपरांत, लगभग 10 से 11 बजे के मध्य जब ऊष्मण प्रक्रिया तीव्र हो जाती है, तब तापान्तर भी पर्याप्त बढ़ जाता है और वायुदाब प्रवणता महत्त्वपूर्ण रूप से तीव्र हो जाती है। फलस्वरूप, सागर समीर का प्रवाह आरंभ होता है। अपराह्न में लगभग 2 बजे ऊष्मण अधिकतम स्तर पर पहुँच जाता है, जिससे वायुदाब प्रवणता अत्यधिक तीव्र हो जाती है और सागर समीर का वेग भी अधिक हो जाता है। जैसे-जैसे दिन का अवसान होता है, तापान्तर में क्रियात्मक कमी आने लगती है और वायुदाब प्रवणता क्रमशः मंद पड़ती जाती है। इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप सागर समीर की गति भी घटने लगती है और लगभग रात 8 बजे तक इसका प्रवाह पूर्णतः समाप्त हो जाता है।

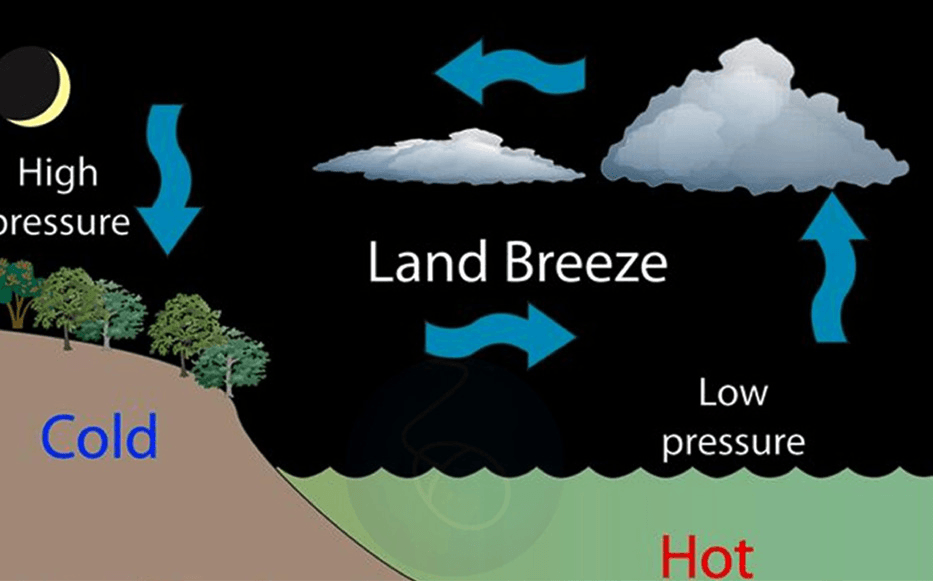

स्थल समीर (Land Breeze)

स्थल समीर को ‘रात्रिकालीन अपतटीय पवन’ भी कहा जाता है। यह वायु प्रवाह स्थल से जल की दिशा में होता है। वास्तव में, सूर्यास्त के पश्चात तापीय विकिरण के माध्यम से स्थलीय सतह जल सतह की तुलना में अधिक शीघ्रता से शीतलित हो जाती है। परिणामस्वरूप, स्थल पर उच्च वायुदाब तथा सागर अथवा जलस्रोत पर निम्न वायुदाब स्थापित हो जाता है। वायुदाब प्रवणता स्थल से जल की ओर विकसित होती है। इस वायुदाब अंतर के कारण, रात्रिकाल में वायु स्थल से समुद्र की दिशा में प्रवाहित होती है, जिसे ‘स्थल समीर’ की संज्ञा प्रदान की जाती है।

सागर तथा स्थल समीर के कारण स्थानीय मौसम में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलते हैं। साथ ही, तटीय क्षेत्रों में नौपरिवहन गतिविधियों में नौकायनों को महत्त्वपूर्ण सहायता प्राप्त होती है।

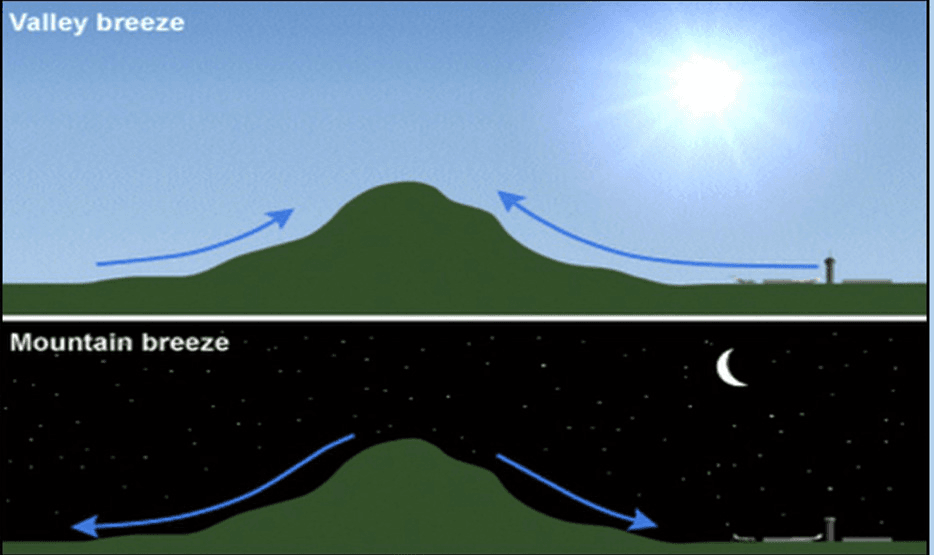

पर्वत तथा घाटी समीर (Mountain and Valley Breezes)

पर्वतीय प्रदेशों में ढालों तथा घाटियों के मध्य रात्रि तथा दिवस के दौरान ऊष्मण तथा शीतलन की प्रक्रियाओं के फलस्वरूप क्रमशः ‘पर्वत समीर’ और ‘घाटी समीर’ का निर्माण होता है। इन पवनों का प्रभाव क्षेत्र अत्यंत सीमित होता है, किन्तु स्थानीय स्तर पर इनका प्रभाव उल्लेखनीय होता है।

पर्वत समीर (Mountain Breezes)

रात्रिकाल में पर्वतीय ढालों एवं ऊपरी भागों पर ऊष्मीय विकिरण की प्रक्रिया सक्रिय हो जाती है, जिसके फलस्वरूप वहाँ की वायु शीतल हो जाती है। इसके विपरीत, घाटी के निम्नतर भागों में वायु अपेक्षाकृत गर्म बनी रहती है। ऊपरी ढालों से ठंडी वायु खिसकती हुई नीचे घाटी में एकत्रित होने लगती है। इस प्रकार वायु का प्रवाह पर्वत से घाटी की ओर होने लगता है, जिसे ‘पर्वत समीर’ की संज्ञा दी जाती है।

जब पर्वतीय ढालों से शीतल हवाएँ नीचे घाटी में उतरती हैं, तो इस रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु आसपास की वायुएँ भी वहाँ आकर एकत्रित होती हैं। इन वायुओं का भी ऊष्मीय विकिरण द्वारा शीतलन होता है। तत्पश्चात, वे भी पर्वतीय ढालों के सहारे नीचे घाटी में खिसकती हैं। इन पवनों की गति उनके घनत्व पर निर्भर करती है। यदि वायु का घनत्व अधिक होता है, तो ये हवाएँ तीव्र वेग से घाटी में उतरती हैं, जबकि कम घनत्व होने पर इनकी गति मंद रहती है।

घाटी समीर (Valley Breezes)

दिवाकाल में घाटी के निम्न भाग में तापमान की अत्यधिक वृद्धि के परिणामस्वरूप वहाँ की वायु गर्म होकर फैलती है और हल्की हो जाती है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वायु में आरोहण प्रारंभ हो जाता है। ये वायुएँ पर्वतीय ढालों के सहारे ऊपर की ओर प्रवाहित होती हैं, जिन्हें ‘घाटी समीर’ कहा जाता है। घाटी समीर की उत्पत्ति के लिये यह महत्त्वपूर्ण है कि घाटी का आधार पर्याप्त चौड़ा हो, जिससे दिन के समय सूर्य की किरणें सीधे पहुँच सकें तथा ऊष्मण की प्रभावी प्रक्रिया सम्पन्न हो सके।

गर्म स्थानीय पवनें (Warm Local Winds)

फॉन, चिनूक, सांता अना, सिरोको, हरमट्टन, सिमूम तथा खमसिन जैसी प्रमुख गर्म स्थानीय पवनें हैं, जो स्थानीय मौसम पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं और विशिष्ट जलवायवीय परिस्थितियों के निर्माण में गहन योगदान करती हैं।

फॉन (Foehn)

फॉन की उत्पत्ति पर्वतीय ढालों के विपरीत दिशा में वायु के अवरोहण तथा रुद्धोष्म ऊष्मण के कारण तापमान में वृद्धि से होती है। जब कोई चक्रवात आल्प्स पर्वत को पार करता है, तब पर्वत बाधा के परिणामस्वरूप वायु का आरोहण होता है। आरोहित वायु का शीतलन रुद्धोष्म ताप ह्रास दर के अनुसार होता है। इस शीतलन एवं संघनन प्रक्रिया के फलस्वरूप वर्षा घटित होती है। संघनन स्तर के ऊपर वायु का आरोहण आर्द्र रुद्धोष्म दर से संपन्न होता है। इस स्तर पर वायु को संघनन द्वारा गुप्त ऊष्मा प्राप्त होती है, जिससे वह और अधिक गर्म हो जाती है। क्रमशः एक ऐसी अवस्था आती है जब वायु की आर्द्रता समाप्त हो जाती है और वह अत्यधिक गर्म अवस्था में पहुँच जाती है। तत्पश्चात वायु का अवतरण पर्वत के विमुख ढाल की ओर आरंभ हो जाता है। अवरोहण के समय वायु का तापमान शुष्क रुद्धोष्म ताप दर के अनुसार निरंतर बढ़ता है। नीचे उतरने पर ये हवाएँ अपने परिवेश की वायु की अपेक्षा अधिक गर्म एवं झोंकेदार हो जाती हैं। स्विट्ज़रलैंड में इनके प्रभाव से हिम शीघ्र पिघलने लगता है तथा कृषि कार्य अधिक सुगम हो जाता है।

संघनन की प्रक्रिया द्वारा वायु को जो गुप्त ऊष्मा प्राप्त होती है, वह वायु के तापमान में उल्लेखनीय वृद्धि करती है। एक विशेष बिंदु पर आकर वायु की आर्द्रता पूर्णतः समाप्त हो जाती है, जिससे आरोहण की प्रक्रिया भी अवरुद्ध हो जाती है। इस अवस्था में वायु रॉकी पर्वत को पार कर उसके पूर्वी ढाल की दिशा में अवरोहण करती है। अवरोहण के समय तापमान में वृद्धि शुष्क रुद्धोष्म ताप दर के अनुसार होती है। जब शुष्क तथा गर्म हवाएँ रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल से नीचे प्रवाहित होती हैं, तो इन्हें ‘चिनूक’ की संज्ञा प्रदान की जाती है। चिनूक तथा फॉन दोनों हवाओं में विशेष प्रकार की साम्यता विद्यमान है।

उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदानों के पश्चिमी भाग में चिनूक हवाओं के आगमन से हिम का तीव्र पिघलाव प्रारंभ हो जाता है। इसके फलस्वरूप नवीन घास उगने लगती है तथा पशुओं के चारे की व्यवस्था में सुधार होता है।

सांता अना (Santa Ana Winds)

सांता अना अत्यंत गर्म, शुष्क तथा धूलयुक्त हवाएँ हैं, जो दक्षिणी कैलिफ़ोर्निया क्षेत्र में सांता अना घाटी से होकर तटीय मैदानों तक प्रवाहित होती हैं। वास्तव में, पर्वतीय क्षेत्रों में उच्चावस्थित वायु पुंज जब तीव्र गति से नीचे उतरता है, तब उसके तापमान में शुष्क रुद्धोष्म ताप दर के अनुसार तीव्र वृद्धि होती है। इसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया के परिणामस्वरूप सांता अना हवाओं का उद्भव होता है। ये हवाएँ अत्यधिक उष्ण, शुष्क, तथा धूल से परिपूर्ण होती हैं, जिनका प्रतिकूल प्रभाव कैलिफ़ोर्निया के फलोद्यानों पर पड़ता है। कई बार इन हवाओं की गति एवं शुष्कता इतनी अत्यधिक हो जाती है कि बगीचे सूखकर वीरान हो जाते हैं। मानव जीवन पर भी इन हवाओं का कष्टप्रद प्रभाव पड़ता है, क्योंकि धूल और रेत की प्रचुरता से श्वसन प्रक्रिया में गंभीर कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं।

इस प्रकार की हवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग नामों से अभिहित किया जाता है। उदाहरण स्वरूप, जापान में इन्हें यामो तथा अर्जेंटीना के ओश्टाइना क्षेत्र में जोन्डा कहा जाता है।

सिरोको (Sirocco)

सिरोको एक गर्म, शुष्क और रेत युक्त पवन है, जो अफ्रीका महाद्वीप के सहारा मरुस्थल से उत्पन्न होकर भूमध्य सागर की ओर प्रवाहित होती है। जब यह पवन भूमध्य सागर की सतह से घर्षण करते हुए अग्रसर होती है, तब यह आर्द्रता ग्रहण कर लेती है। इसके साथ लाल रंग के रेत कणों की विशेष मात्रा भी सम्मिलित होती है। पर्वतीय अवरोध के कारण यह पवन शीघ्र ही संघनन तल तक पहुँच जाती है। संघनन प्रक्रिया के उपरांत इस पवन के द्वारा प्रचंड वर्षा उत्पन्न होती है। इटली में, जब वर्षा के साथ लाल कण पृथ्वी पर गिरते हैं, तो इस घटना को ‘रक्त वर्षा’ की संज्ञा प्रदान की जाती है।

सिरोको को विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न नामों से जाना जाता है। मिस्र में इसे खमसिन, स्पेन में लेवेचे (Leveche), मदीरा एवं कैनरी द्वीपों में लेस्ट, लीबिया में घिबली, ट्यूनीशिया में चिलि, तथा अरब क्षेत्र में सिमूम के नाम से पुकारा जाता है।

हरमट्टन (Harmattan)

हरमट्टन सहारा क्षेत्र की एक गर्म तथा शुष्क पवन है, जो विशेष रूप से शीतकाल के दौरान प्रवाहित होती है। यह वायु अपने साथ रेत के विशाल कणों की मात्रा लेकर बहती है। जब हरमट्टन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर पहुँचती है, तो इसके प्रभाव से वायुमंडल की आर्द्रता संतुलित हो जाती है, जिससे वातावरण सुहावना बन जाता है। इसी महत्वपूर्ण गुण के कारण गिनी के तटीय क्षेत्रों में इसे ‘डॉक्टर’ की संज्ञा प्रदान की जाती है। इस वायु का वेग अत्यंत तीव्र होता है, जिससे यह अपने मार्ग में आने वाले वृक्षों को उखाड़कर आगे बढ़ती है।

हरमट्टन जैसे पवनों को विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से जाना जाता है। उदाहरण स्वरूप, ऑस्ट्रेलिया में इसे ब्रिकफिल्डर, उत्तरी अमेरिका में ब्लैक रोलर, फारस की खाड़ी के उत्तर-पूर्व में शामल, तथा न्यूजीलैंड में नॉवेस्टर के नाम से अभिहित किया जाता है।

सिमूम (Simoom)

सिमूम एक अत्यंत गर्म, शुष्क तथा रेत युक्त वायु है, जो सहारा मरुस्थल से उत्पन्न होकर अरब सागर की सतह से घर्षण करती हुई प्रवाहित होती है। इन हवाओं की गति इतनी अत्यधिक तीव्र होती है कि अरब सागर के ऊपर से गुजरने के पश्चात् भी वे आर्द्रता को ग्रहण नहीं कर पाती हैं। जब सिमूम पवन अरब सागर के क्षेत्र में पहुँचती है, तो वहाँ का मौसम अत्यंत कष्टसाध्य बन जाता है। इस वायु के प्रभाव से मानवों को घुटन जैसी गंभीर असुविधा का अनुभव होता है। वास्तव में, यह पवन अत्यधिक उष्ण, शुष्क तथा रेत कणों से समृद्ध होती है। इसकी गति आँधी के समान तीव्र एवं प्रचंड होती है।

खमसिन

(Khamsin)

मिस्र के उत्तरी भाग में प्रवाहित होने वाली एक अत्यंत गर्म और शुष्क पवन को ‘खमसिन’ कहा जाता है। ये हवाएँ प्रायः वसंत ऋतु के दौरान धूलभरी आँधियों के रूप में प्रकट होती हैं। कभी-कभी, चक्रवातों के आगमन से पूर्व भी ये पवनें शुष्क हवाओं के रूप में सक्रिय होती हैं। खमसिन के आगमन से उत्तरी मिस्र का मौसम अत्यंत कष्टप्रद एवं असुविधाजनक बन जाता है।

ठंडी स्थानीय पवनें (Cold Local Winds)

विश्व भर में अनेक प्रकार की ठंडी स्थानीय पवनें प्रवाहित होती हैं, जिनका मौसमीय परिस्थितियों पर गहन प्रभाव पड़ता है। इनमें प्रमुख रूप से बोरा, मिस्ट्रल, ब्लिज़र्ड, तथा हिमझंझा सम्मिलित हैं, जो विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण हैं।

बोरा (Bora)

बोरा एक अत्यधिक ठंडी पवन है, जिसकी गति 125 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुँच सकती है। जब यह पवन एड्रियाटिक सागर के उत्तर-पूर्वी तटवर्ती क्षेत्रों, विशेषतः एड्रियाटिक पर्वत क्षेत्र, में पहुँचती है, तब इसकी प्रकृति अत्यंत शीतल हो जाती है। इसका प्रमुख प्रभाव क्षेत्र मुख्य रूप से इटली है, जहाँ यह स्थानीय मौसम को उल्लेखनीय ढंग से प्रभावित करती है।

मिस्ट्रल (Mistral)

मिस्ट्रल एक अत्यधिक शीतल वायुधारा है, जो विशेष रूप से शीत ऋतु में प्रवाहित होती है। इसका प्रभाव क्षेत्र मुख्यतः फ्रांस है। जब यह पवन रौन घाटी के माध्यम से फ्रांस के दक्षिणी तट पर अवरोधित होती है, तो अत्यंत तेज गति वाली ठंडी वायु धाराओं का निर्माण होता है, जिससे स्थानीय जलवायु में उल्लेखनीय परिवर्तन आ जाता है।

ब्लिज़र्ड (Blizzard)

ध्रुवीय क्षेत्रों से उत्पन्न होकर प्रवाहित होने वाली हवाओं को, जिनके साथ बर्फ के विशाल कणों की मात्रा सम्मिलित रहती है, हिमझंझा भी कहा जाता है। ये हवाएँ मुख्यतः उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्रों – जैसे कि कनाडा, साइबेरिया, तथा अंटार्कटिका – में सक्रिय होती हैं। ब्लिज़र्ड के प्रभाव से शीत लहरें चलने लगती हैं तथा तापमान शीघ्रता से हिमांक के नीचे गिर जाता है, जिससे क्षेत्र विशेष में कठोर ठंड का अनुभव होता है।

अतिरिक्त ठंडी एवं गर्म पवनें

उपर्युक्त वर्णित स्थानीय पवनों के अतिरिक्त भी विविध प्रकार की ठंडी और गर्म पवनें विश्व के विभिन्न भागों में प्रवाहित होती रहती हैं, जो न केवल स्थानीय मौसम को प्रभावित करती हैं, बल्कि मानव गतिविधियों पर भी गहन प्रभाव डालती हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में, विशेषतः ग्रीष्म ऋतु के दौरान, ‘लू’ नामक एक अत्यंत गर्म, तेज और शुष्क पवन प्रवाहित होती है। इस प्रकार की पवन को ‘ताप लहर’ की संज्ञा प्रदान की जाती है। जहाँ कहीं भी लू का प्रभाव पड़ता है, वहाँ का तापमान अचानक 100° से 125° सेल्सियस तक अत्यधिक बढ़ जाता है। इसके कारण जनसंख्या में मृत्यु की घटनाएँ भी घटित होती हैं।

स्थानीय पवनें: संक्षेप में

स्थानीय पवनों को वायुमंडलीय परिसंचरण की तृतीयक श्रेणी (Tertiary Atmospheric Circulation) के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

इन पवनों की उत्पत्ति का मूल कारण स्थानीय स्तर पर होने वाले असमान ऊष्मण के फलस्वरूप वायुदाब में उत्पन्न अंतर तथा उससे निर्मित दाब प्रवणता बल है।

स्थानीय पवनों में कुछ पवनें सामयिक अथवा आवर्ती (Periodic Wind) होती हैं, जो 24 घंटों के भीतर अपनी दिशा परिवर्तित कर एक दैनिक चक्र पूरा कर लेती हैं, उदाहरणस्वरूप- स्थलीय और सागरीय समीर तथा पर्वतीय और घाटी समीर।

तापमान के आधार पर इन पवनों को गर्म तथा शीत वायु की श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

स्थलीय एवं जलीय सतहों के विभिन्न ऊष्मण के कारण वायुदाब प्रवणता बल की दिशा में परिवर्तन होता है, जिससे स्थलीय समीर तथा सागरीय समीर उत्पन्न होते हैं।

दिन के समय स्थल की सतह का तापमान सागर की अपेक्षा अधिक होने के कारण वहाँ निम्न वायुदाब का विकास होता है, जबकि समुद्र की सतह पर अपेक्षाकृत उच्च वायुदाब बनता है। इस स्थिति में समुद्र से स्थल की ओर प्रवाहित होने वाली पवन को सागरीय समीर कहा जाता है।

सूर्यास्त के उपरांत, जब स्थल का तापमान समुद्री सतह की तुलना में कम हो जाता है और स्थल पर उच्च वायुदाब निर्मित होता है, तो स्थल से समुद्र की ओर बहने वाली पवन को स्थलीय समीर कहते हैं।

सागरीय और स्थलीय समीर विशेष रूप से उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के द्वीपों के समीप अत्यधिक सक्रिय तथा प्रभावी रहती हैं। जबकि उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में तापमान भिन्नता कम होने के कारण इन समीरों का प्रभाव कम रहता है।

दिन के समय पर्वतीय घाटियों के निचले भाग में ऊष्मा अधिक होने पर गर्म वायु पर्वतीय ढालों के सहारे ऊपर उठती है, जिसे घाटी समीर अथवा 'आनाबेटिक पवन' कहा जाता है।

रात्रि में जब पर्वतों की शिखर सतह शीतल हो जाती है और वायु भारी होकर नीचे घाटी की ओर प्रवाहित होती है, तो इस प्रवाह को पर्वतीय समीर अथवा 'कटाबेटिक पवन' कहा जाता है।

पर्वतीय ढालों पर बहने वाली गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवनों को उत्तरी अमेरिका में 'चिनूक' तथा यूरोप में 'फॉन' कहते हैं। इन्हें कभी-कभी 'स्नोईटर' भी कहा जाता है।

चिनूक मुख्यतः शीत ऋतु में प्रवाहित होती है, जो रॉकी पर्वत की पूर्वी ढाल से उतरती हुई नीचे आकर गर्म और शुष्क हो जाती है।

इसी प्रकार, फॉन भी आल्प्स पर्वत की उत्तरी ढाल से उतरकर सतह की ओर गर्म एवं शुष्क प्रवाह में बदलती है।

दक्षिणी कैलिफोर्निया की सांता अना घाटी में, निचली ढाल की ओर बहने वाली स्थानीय हवाओं को 'सांता अना' कहा जाता है।

सांता अना भी चिनूक के समान गर्म एवं शुष्क होती है, किंतु यह पूर्व-पश्चिम दिशा में विस्तृत घाटी में एक चैनल पवन के रूप में प्रवाहित होती है।

इसी प्रकार की चैनल पवन को जापान में 'यामो' तथा यूरोप में 'इरमोंटेन' (Tramontane) कहा जाता है।

सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग से उत्तर-पूर्व दिशा में गिनी की खाड़ी की ओर प्रवाहित होने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को 'हरमट्टन' (Harmattan) कहा जाता है।

गिनी तट पर इन हवाओं के प्रभाव से आर्द्रता में अत्यधिक कमी आने के कारण इन्हें 'डॉक्टर पवन' भी कहा जाता है।

इसी प्रकार की उष्ण एवं शुष्क हवाओं को ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में 'ब्रिकफिल्डर' (Brick Fielder), न्यूजीलैंड में 'नॉवेस्टर' (Norwester), अमेरिका में 'ब्लैक रोलर' (Black Roller), तथा मेसोपोटामिया एवं फारस की खाड़ी क्षेत्र में 'शामल' (Shamal) कहा जाता है।

सिरोको (Sirocco) एक गर्म, शुष्क और रेत युक्त पवन होती है, जो सहारा मरुस्थल से उत्तर दिशा में भूमध्य सागर को पार करते हुए इटली और स्पेन आदि क्षेत्रों में पहुँचती है।

इसे मिस्र में 'खमसिन', लीबिया में 'घिबली', और ट्यूनिसिया में 'चिल्ली' के नाम से जाना जाता है।

इसी प्रकार की गर्म, शुष्क और धूलभरी हवाओं को मोरक्को में 'लेस्टी' और स्पेन में 'लेवेचे' (Leveche) कहा जाता है।

शीत ऋतु के दौरान जब यूरोप में उच्च वायुदाब तथा भूमध्य सागर में निम्न वायुदाब का निर्माण होता है, तब उत्तर-पश्चिम एवं पश्चिम दिशा से दक्षिण-पूर्व की ओर बहने वाली ध्रुवीय शीत वायु को 'मिस्ट्रल' कहा जाता है।

मिस्ट्रल के समान ही, 'बोरा' भी एक अत्यधिक शुष्क और शीतल वायु है, जो विशेष रूप से एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तट पर प्रवाहित होती है।

ब्लिज़ार्ड (Blizzard) उन ध्रुवीय हवाओं को कहा जाता है जो हिमकणों से युक्त होती हैं और जिनका प्रवाह साइबेरिया, कनाडा, तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर होता है।

विश्व की प्रमुख स्थानीय पवनें कौन सी हैं

विश्व की प्रमुख स्थानीय पवनों में चिनूक, फॉन, सांता अना, हरमट्टन, सिरोको, मिस्ट्रल, बोरा और ब्लिजार्ड सम्मिलित हैं, जो विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों में विशिष्ट तापीय एवं वायुदाबीय स्थितियों के कारण उत्पन्न होती हैं।

विश्व में कितनी स्थानीय पवनें हैं

विश्वभर में अनेकों स्थानीय पवनें प्रवाहित होती हैं, जिनकी संख्या भिन्न-भिन्न भौगोलिक अध्ययन के अनुसार भिन्न हो सकती है; प्रमुखतः लगभग 15 से अधिक उल्लेखनीय स्थानीय पवनों को विशिष्ट क्षेत्रों में चिह्नित किया गया है।

दुनिया की 8 हवाएं कौन सी हैं

विश्व की आठ प्रमुख स्थानीय हवाओं में चिनूक, फॉन, सांता अना, हरमट्टन, सिरोको, मिस्ट्रल, बोरा तथा ब्लिजार्ड का उल्लेख किया जाता है, जो विविध जलवायु स्थितियों के अंतर्गत विकसित होती हैं।

स्थानीय पवनों के नाम क्या हैं

प्रमुख स्थानीय पवनों के नाम चिनूक, फॉन, सांता अना, यामो, इरमोंटेन, हरमट्टन, ब्रिकफिल्डर, नॉवेस्टर, ब्लैक रोलर, शामल, सिरोको, खमसिन, घिबली, चिल्ली, लेस्टी, लेवेचे, मिस्ट्रल, बोरा तथा ब्लिजार्ड हैं।

हरमट्टन हवा किस देश में होती है

हरमट्टन वायु सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग से गिनी की खाड़ी के तटीय क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होती है, मुख्यतः पश्चिमी अफ्रीकी देशों में इसका प्रभाव देखा जाता है।

ठंडी स्थानीय पवन कौन सी है

मिस्ट्रल और बोरा जैसी वायुएँ अत्यधिक ठंडी स्थानीय पवनों की श्रेणी में आती हैं, जो उच्च वायुदाबीय क्षेत्रों से निम्न वायुदाबीय क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होती हैं।

गर्म स्थानीय पवन कौन से हैं

गर्म स्थानीय पवनों में चिनूक, फॉन, सांता अना, हरमट्टन, सिरोको, ब्रिकफिल्डर तथा नॉवेस्टर सम्मिलित हैं, जो अपने क्षेत्र में उच्च तापमान तथा शुष्कता उत्पन्न करती हैं।

सबसे ठंडी हवा कौन सी है

ब्लिजार्ड को सबसे अधिक ठंडी वायु माना जाता है, क्योंकि यह ध्रुवीय क्षेत्रों से हिमकणों के साथ तीव्र गति से प्रवाहित होती है।

डॉक्टर हवा किसे कहते हैं

हरमट्टन वायु को ‘डॉक्टर हवा’ कहा जाता है, क्योंकि इसके प्रवाह से गिनी तट पर आर्द्रता में अत्यधिक कमी आ जाती है, जिससे स्वास्थ्य समस्याओं में अपेक्षाकृत सुधार होता है।

स्थाई पवन कौन-कौन से हैं

स्थायी पवनों में व्यापारिक पवनें (Trade Winds), पश्चिमी पवनें (Westerlies) तथा ध्रुवीय पवनें (Polar Winds) सम्मिलित हैं, जो पृथ्वी के वायुमंडलीय परिसंचरण के प्राथमिक घटक हैं।

गर्म स्थानीय हवा को क्या कहते हैं

गर्म स्थानीय हवाओं को विशिष्ट क्षेत्रीय नामों से जाना जाता है, जैसे चिनूक, फॉन, हरमट्टन, ब्रिकफिल्डर आदि।

ठंडी हवा कहाँ पाई जाती है

ठंडी हवाएँ प्रायः उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जैसे कि मिस्ट्रल यूरोप में तथा बोरा एड्रियाटिक सागर के तटीय भागों में प्रवाहित होती है।

खमसिन हवा कहाँ चलती है

खमसिन वायु मिस्र क्षेत्र में प्रवाहित होती है, जो सहारा मरुस्थल से उत्तर दिशा में भूमध्य सागर की ओर बढ़ती है।

सबसे गर्म हवा किसकी होती है

सिरोको और खमसिन हवाओं को अत्यधिक गर्म तथा शुष्क वायु के रूप में जाना जाता है, जो सहारा मरुस्थल की ओर से उत्पन्न होती हैं।

हरमट्टन को डॉक्टर हवा क्यों कहा जाता है

हरमट्टन को ‘डॉक्टर हवा’ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके प्रवाह से गिनी तट की आर्द्रता घटती है, जिससे संक्रमणजन्य रोगों का प्रसार नियंत्रित होता है और वातावरण अपेक्षाकृत स्वास्थ्यवर्धक बनता है।

फॉन पवन क्या है

फॉन पवन एक गर्म एवं शुष्क स्थानीय वायु है, जो आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल से नीचे की ओर बहती है, और सतही तापमान में तीव्र वृद्धि करती है।

हरमट्टन क्या है

हरमट्टन एक गर्म एवं शुष्क वायु है, जो सहारा मरुस्थल से उत्तर-पूर्व दिशा में गिनी की खाड़ी की ओर प्रवाहित होती है, और क्षेत्र में शुष्कता एवं धूल का प्रसार करती है।

स्थायी पवनें क्या हैं

स्थायी पवनें वे हवाएँ होती हैं जो पूरे वर्ष लगभग एक समान दिशा में प्रवाहित होती हैं, जैसे व्यापारिक पवनें, पश्चिमी पवनें और ध्रुवीय पवनें।