उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या है?

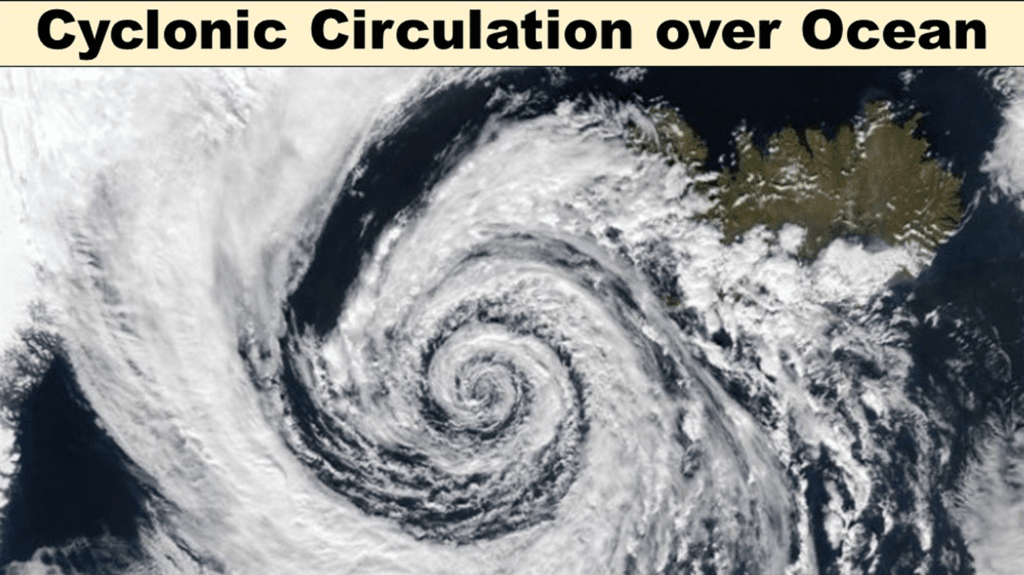

कर्क और मकर रेखाओं के मध्य स्थित क्षेत्र में, महासागरीय सतह पर उत्पन्न होने वाले निम्न वायुदाब के केंद्र के चारों ओर फैली हुई वृत्ताकार समदाब रेखाओं से युक्त परिसंचरण को उष्णकटिबंधीय चक्रवात के रूप में परिभाषित किया जाता है। इन चक्रवातों की गति, आकार एवं मौसमी विशेषताओं में पर्याप्त विविधता पाई जाती है। इनकी कुछ प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं –

उष्णकटिबंधीय चक्रवात में समदाब रेखाएँ वृत्ताकार स्वरूप में होती हैं, जिनके केंद्र में वायुदाब अत्यंत कम होता है और जैसे-जैसे दूरी बढ़ती है, वायुदाब में क्रमिक वृद्धि देखी जाती है। समदाब रेखाओं की संख्या सीमित तथा सघनता अधिक होने के कारण वायुदाब में तीव्र अंतर उत्पन्न होता है, जिससे बाहरी क्षेत्र की हवाएँ तीव्र गति से केंद्र की ओर अभिसरण करती हैं और वे तूफानी वेग प्राप्त कर लेती हैं।

इन चक्रवातों की हवाएँ विभिन्न गति से प्रवाहित होती हैं। एक कमज़ोर चक्रवात सामान्यतः 32 किमी प्रति घंटे की गति से चलता है, जबकि एक हरिकेन की गति प्रायः 120 किमी प्रति घंटे से भी अधिक हो सकती है।

सामान्यतः चक्रवातों का व्यास 500 से 800 किमी के मध्य होता है, किंतु कुछ स्थितियों में इनका व्यास 50 किमी से भी कम रह जाता है।

ये चक्रवात सदैव गतिशील नहीं होते, बल्कि कई बार एक ही स्थान पर कई दिनों तक स्थिर रहकर तीव्र वर्षा का कारण बनते हैं।

इनका प्रारंभिक प्रकट होना सामान्यतः ग्रीष्म ऋतु के अंत में होता है। शीतोष्ण चक्रवातों की तुलना में, इनके संख्या एवं प्रभाव क्षेत्र अपेक्षाकृत सीमित होते हैं।

आमतौर पर इस चक्रवात की ऊपरी सीमा लगभग 15 किलोमीटर तक विस्तारित होती है।

विश्व मौसम संगठन (World Meteorological Organization – WMO) द्वारा चक्रवातीय प्रवाह को वायु की गति के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। इसके अनुसार, 17 मीटर प्रति सेकंड की गति वाले चक्रवात को अवमानक चक्रवात, 17 से 32 मीटर प्रति सेकंड की गति वाले को उष्णकटिबंधीय तूफ़ान, तथा 32 मीटर प्रति सेकंड से अधिक गति वाले प्रवाह को उष्णकटिबंधीय चक्रवात की श्रेणी में रखा गया है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे महत्वपूर्ण आपदाएँ क्षेत्र विशेष के आधार पर अलग-अलग नामों से जानी जाती हैं – अमेरिका में हरिकेन, चीन और जापान में टाइफून, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में विली विली, तथा भारत और बांग्लादेश में इन्हें उष्णकटिबंधीय तूफ़ान कहा जाता है।

उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिये आवश्यक दशाएँ क्या है? (Necessary Conditions for the Origin of Tropical Cyclones)

उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए एक विस्तृत गर्म समुद्री क्षेत्र का होना अत्यंत आवश्यक है, जहाँ समुद्र सतह का तापमान 27° सेल्सियस (80° फारेनहाइट) से अधिक हो। ऐसी परिस्थितियाँ सामान्यतः विषुवत रेखा के निकट स्थित उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही पाई जाती हैं। यही गर्मी का स्रोत चक्रवात को ऊर्जा प्रदान करता है तथा इसके समीप के वायुमंडल की तुलना में इसे अधिक उष्ण बनाए रखता है।

इस प्रकार के चक्रवातों के निर्माण हेतु कोरिऑलिस बल का पर्याप्त होना अत्यंत आवश्यक है। चूँकि विषुवत रेखा पर कोरिऑलिस बल का प्रभाव नगण्य होता है, इसलिए यद्यपि अन्य भौगोलिक दशाएँ अनुकूल हों, फिर भी चक्रवातीय गतिविधि विकसित नहीं हो पाती। अतः उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का विकास विषुवत रेखा से दूर स्थित लगभग 5° से 15° अक्षांशों के मध्य ही होता है।

इसके अतिरिक्त, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति में एक और महत्वपूर्ण भूमिका ऊर्ध्वाधर वायु कर्तन की होती है। यदि यह कर्तन अधिक हो तो वह आर्द्रन के विकास में अवरोध उत्पन्न करता है। यही कारण है कि जेट स्ट्रीम के अधीन स्थित क्षेत्रों में चक्रवातीय प्रणाली विकसित नहीं हो पाती।

इस प्रक्रिया में क्षोभमंडल में स्थित निम्न वायुदाब की स्थिति का भी प्रासंगिक योगदान होता है, जिसकी स्थिति विषुवत रेखा से अधिक दूरी पर होनी चाहिए। उत्तरी गोलार्द्ध की ग्रीष्म ऋतु में, अंतर-उष्णकटिबंधीय-अभिसरण क्षेत्र (ITCZ) सामान्यतः 5° से 15° उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित महासागरों में सक्रिय रहता है, जो चक्रवात निर्माण हेतु सबसे उपयुक्त काल माना जाता है। इसके विपरीत, दक्षिणी गोलार्द्ध की गर्मियों में विषुवतीय निम्न वायुदाब 5° दक्षिण अक्षांश से और अधिक दक्षिण की ओर खिसक जाता है, जिसके कारण दक्षिण अटलांटिक तथा दक्षिण-पूर्वी प्रशांत महासागर में चक्रवात का विकास बहुत ही विरल होता है।

व्यापारिक पवन पट्टियों में भी चक्रवात उत्पन्न हो सकते हैं, परंतु वहाँ पर स्थित उपोष्ण उच्च वायुदाब कोशिकाओं के पश्चिमी किनारे विशेष रूप से उपयुक्त होते हैं। इन क्षेत्रों में वायुमंडलीय अवतलन एवं वायु प्रवाह में अस्थिरता की संभावना अधिक होती है, जिससे उद्वेलन की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसे क्षेत्र सामान्यतः अटलांटिक, प्रशांत, तथा हिंद महासागर के पश्चिमी तटवर्ती भागों में 5° से 15° अक्षांशों के मध्य फैले होते हैं।

उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संरचना, विकास और विघटन को समझाइये।(Structure, Development and Disintegration of Tropical Cyclones)

मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय चक्रवात को निम्नलिखित विशिष्ट संरचनात्मक भागों में विभाजित कर

सकते हैं-

- चक्रवात चक्षु (Eye of Cyclone)

- चक्षुभित्ति (Eyewall)

- सर्पिल पट्टिका (Spiral Bands)

- वलयाकार मेखला (Annular Belt)

- बाह्य संवहनीय मेखला (Outer Convective Belt)

चक्रवातीय चक्षु (Eye of Cyclone) क्या है ?

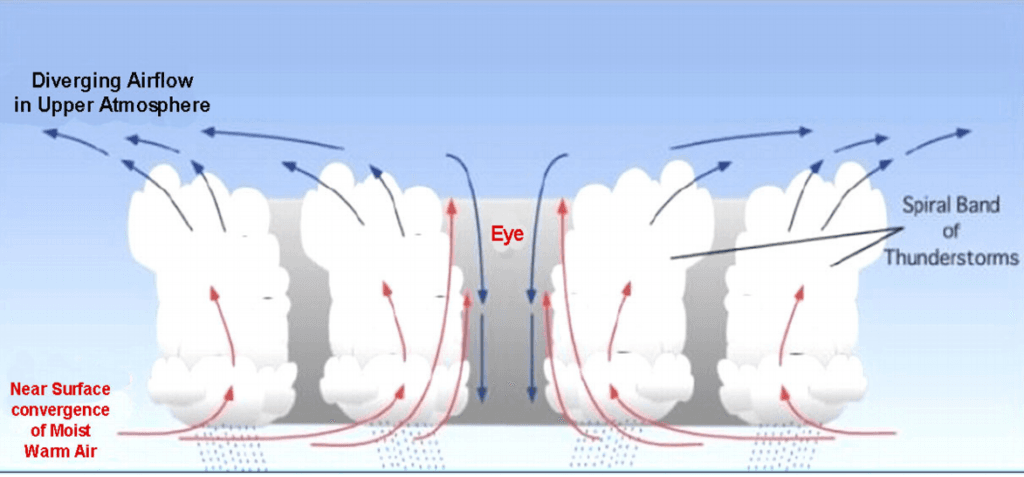

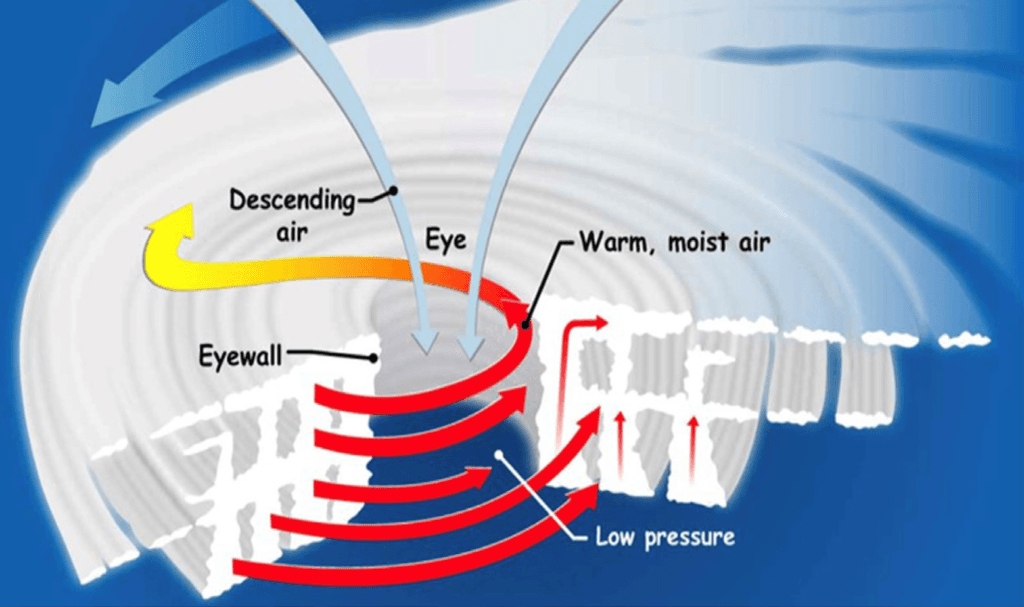

चक्रवात के केंद्रीय भाग, जिसे चक्रवातीय चक्षु कहते हैं, में वातावरण स्वच्छ एवं शांत रहता है। इस क्षेत्र में वायुगति सामान्यतः स्थिर होती है, और वायुमंडल में वायु के अवतलन की क्रिया वायवीय स्थिरता को और अधिक सुदृढ़ बना देती है। विशेष बात यह है कि इस क्षेत्र में वायु का प्रवाह ऊपरी स्तर से निम्न स्तर की दिशा में होता है।

यह परिघटना एक विरोधाभासी स्थिति उत्पन्न करती है, क्योंकि चक्रवातों के अन्य भागों में वायु का उत्थान ही ऊर्जा सृजन की प्रमुख विशेषता होती है। इस विपरीत प्रवाह का मूल कारण ऊपरी वायुमंडल में उपस्थित एक प्रतिचक्रवातीय प्रणाली होती है, जो हवाओं को नीचे की ओर प्रेरित करती है।

जब ये हवाएँ नीचे की ओर संचरित होती हैं, तो वे शुष्क रुद्धोष्म ताप प्रक्रियाओं के अंतर्गत निरंतर गर्म होती जाती हैं, जिससे चक्रवात का यह केंद्र भाग संपूर्ण प्रणाली का सबसे गर्म क्षेत्र बन जाता है। यह विश्लेषण बताता है कि चक्रवातीय चक्षु, यद्यपि शांत प्रतीत होता है, किन्तु यह संरचना के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण और विश्लेषणीय क्षेत्र है।

चक्षुभिर्ति (Eyewall) क्या है?

इस क्षेत्र में वायुमंडलीय स्तंभ निरंतर ऊपर की ओर उठते रहते हैं, और संघनन के परिणामस्वरूप मुक्त हुई ऊष्मा न केवल इस क्षेत्र को गर्म बनाए रखती है, अपितु अत्यंत प्रबल वायुगतिकीय प्रवाह को भी उत्पन्न करती है। इस भाग की विशिष्ट विशेषताएँ घने बादल, अत्यधिक आर्द्रता तथा तेज़ गति की हवाओं की उपस्थिति हैं। इस क्षेत्र का तापमान सामान्य उष्णकटिबंधीय वायुमंडलीय तापमान से अधिक होता है, किंतु यह चक्रवातीय नेत्र क्षेत्र की तुलना में अपेक्षाकृत कम होता है। यहाँ वर्षा सामान्यतः तेज़ बौछारों के रूप में होती है, जो प्रायः विद्युत-गर्जना के साथ घटित होती है।

सर्पिल पट्टिका (Spiral Bands) कैसे बनती है?

चक्रवात की चक्षुभिर्ति मेखला के चारों ओर विस्तारित यह पट्टिका पाई जाती है। इसे प्रायः ‘वृष्टि पट्टिका’ या ‘पोषक पट्टिका’ कहा जाता है, क्योंकि इसमें उपस्थित होते हैं घने कपासी मेघ तथा तड़ित एवं गर्जन, जिनके कारण अत्यधिक वर्षा की गतिविधियाँ होती हैं। इस पट्टिका में सामान्यतः 50 से 80 किमी की दूरी पर दो स्पष्ट सर्पिल संरचनाएँ देखी जा सकती हैं।

वलयाकार मेखला (Annular Belt) क्या है?

यह वलयाकार संरचना, चक्रवात की सर्पिल पट्टिकाओं के बाहरी भाग से घिरी होती है। इस मेखला की प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ सापेक्षिक आर्द्रता न्यूनतम होती है, मेघावरण बहुत ही सीमित होता है, तथा वायुदाबीय अवतलन की प्रवृत्ति ऊपर से नीचे की दिशा में होती है। इन परिस्थितियों के कारण यहाँ वर्षा की मात्रा अत्यल्प रहती है।

बाह्य संवहनी मेखला (Outer Convective Belt) क्या है?

यह मेखला वलयाकार मेखला के चारों ओर फैली हुई होती है और इसमें हवाओं के अभिसरण तथा वायुमंडलीय अस्थिरता के कारण संवहनी प्रक्रियाएँ अत्यंत सक्रिय हो जाती हैं। परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में घनत्वयुक्त मेघों का निर्माण होता है तथा पर्याप्त वर्षा होती है। यह तथ्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि इस मेखला में ऊपरी वायु का अवतलन, सतह पर बाह्य दिशा में बहाव, तथा बाह्य वायुमंडल से अंदर की दिशा में प्रवाह—इन दो विपरीत दिशाओं में चलने वाली हवाओं के कारण द्वितीयक अभिसरण की स्थिति निर्मित होती है।

उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के मार्ग (Courses of Tropical Cyclones)

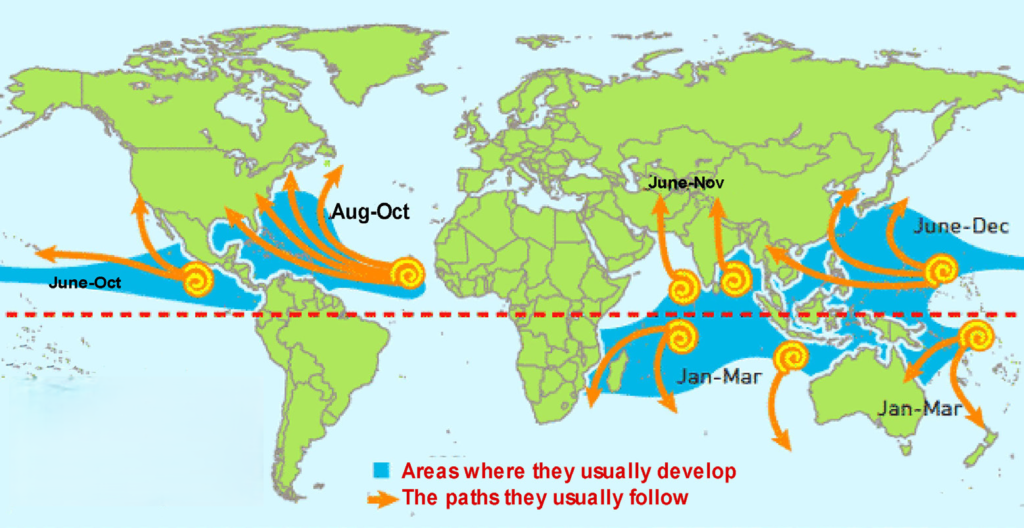

विषुवत रेखा से 8° से 15° के मध्य स्थित उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों में, विशेष रूप से महासागरों के पश्चिमी भागों में, उष्णकटिबंधीय चक्रवात अत्यधिक सक्रियता प्रदर्शित करते हैं। वैज्ञानिकों का यह महत्वपूर्ण अभिमत है कि इस सक्रिय क्षेत्र में अंतर-उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्रों में तरंग विक्षोभों की उत्पत्ति होती है, जो चक्रवातों के निर्माण में सहायक होते हैं।

उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के सात प्रमुख क्षेत्र इस प्रकार हैं –

चीन सागर – प्रशांत महासागर: संसार का यह प्रमुख टाइफून उत्पादक क्षेत्र है, जो उष्णकटिबंधीय पश्चिमी तट पर अवस्थित है। यहाँ टाइफून का निर्माण दक्षिण चीन सागर, फिलीपींस, फार्मोसा, दक्षिणी होशू, रयुकू और दक्षिणी चीन सागर में होता है। गर्मियों के समय मरियाना से फार्मोसा तक का विस्तार अंतर-उष्णकटिबंधीय-अभिसरण क्षेत्र में सम्मिलित हो जाता है।

दक्षिणी प्रशांत महासागर: इस क्षेत्र के उष्णकटिबंधीय भागों में—तिमोर सागर, कोरल सागर, तथा वानुअतु द्वीपों के पश्चिम में स्थित फिजी द्वीपों के निकट—जनवरी, फरवरी और मार्च में इन चक्रवातों का विकास होता है। इनका प्रभाव उत्तर-पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, एवं कोरल सागर के तटीय भागों में विशेष रूप से परिलक्षित होता है।

मध्य अमेरिका का पश्चिमी तट: यद्यपि यह क्षेत्र कैरेबियन क्षेत्र का पश्चिमी खंड है, तथापि प्रशांत महासागर में स्थित होने के कारण इसे एक स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इन चक्रवातों का प्रभाव कैलिफ़ोर्निया तथा मेक्सिको के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक प्रभावशाली होता है।

कैरेबियन सागर: यह क्षेत्र पश्चिमी कैरेबियन सागर, केपवर्ड द्वीपसमूह, मैक्सिको की खाड़ी, पश्चिमी द्वीप श्रृंखला, फ्लोरिडा, तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण-पूर्वी तटों में फैला हुआ है, जहाँ उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है।

दक्षिणी हिंद महासागर: इस क्षेत्र में कोकोस द्वीप और इसके पश्चिमी विस्तार में चक्रवात बनते हैं। ये सामान्यतः पश्चिम की ओर अग्रसर होते हुए, पूर्वी पवनों के विपरीत दिशा में संचरित होते हैं और मेडागास्कर, मॉरीशस, तथा पूर्वी अफ्रीकी तटवर्ती क्षेत्रों में वर्षा लाते हैं।

बंगाल की खाड़ी: इस क्षेत्र में चक्रवातीय गतिविधियों को मौसम के अनुसार तीन चरणों में विभाजित किया गया है—

- पूर्व-मानसूनी चक्रवात: अप्रैल, मई और जून में बनने वाले ये चक्रवात अपेक्षाकृत कम शक्तिशाली होते हैं और स्थानीय कारकों पर आधारित रहते हैं।

- मानसून कालीन चक्रवात: जुलाई से सितंबर तक उत्पन्न होने वाले ये चक्रवात सामान्यतः मूलभूत रूप से कम तीव्रता के होते हैं तथा शीघ्र ही मानसूनी धाराओं में परिवर्तित हो जाते हैं।

- उत्तर-मानसूनी चक्रवात: अक्टूबर से दिसंबर के बीच उत्पन्न ये चक्रवात सबसे शक्तिशाली माने जाते हैं और ये ही अत्यधिक क्षति का कारण बनते हैं।

अरब सागर: इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष लगभग चार चक्रवातों का निर्माण होता है, जिनका उद्गम श्रीलंका द्वीप एवं मालदीव के आसपास होता है। इनका प्रभाव भारत के पश्चिमी समुद्रतटीय क्षेत्रों—कच्छ, कराची, और ओमान की खाड़ी तक विशेष रूप से स्पष्ट होता है। ये चक्रवात जून, अक्टूबर, एवं नवंबर के महीनों में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं।

उष्णकटिबंधीय चक्रवात की ऊर्ध्वाधर संरचना (Vertical Structure of Tropical Cyclone)

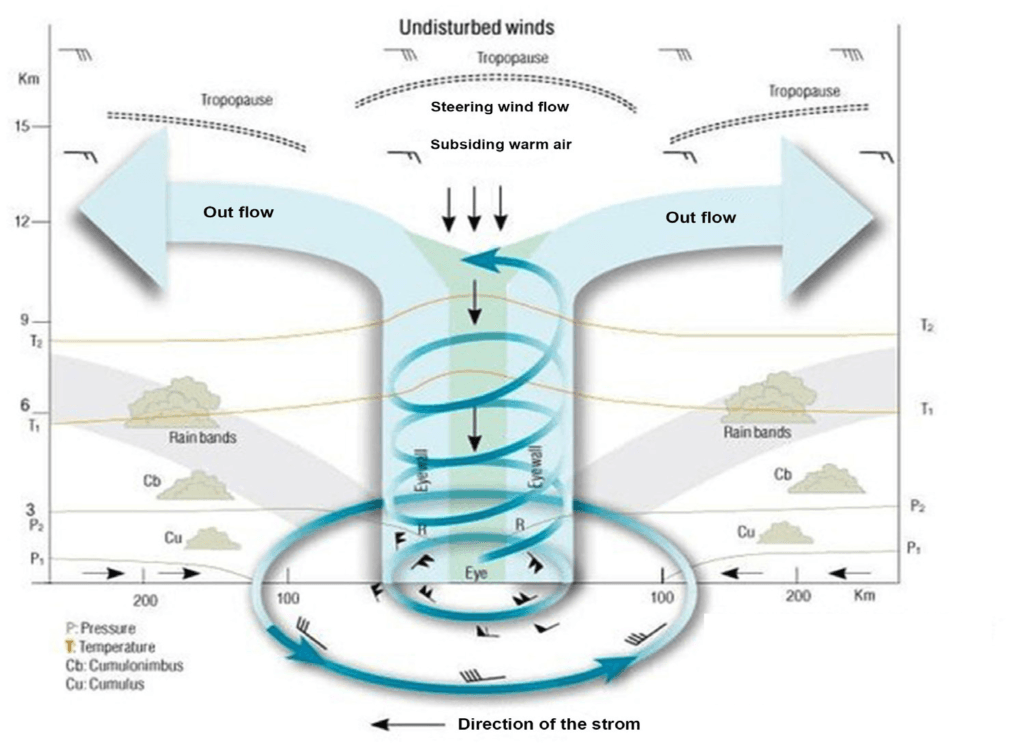

आंतरिक प्रवाह परत (Inflow Layer): यह संरचना का निम्नतम भाग होता है, जो धरातलीय सतह से लेकर लगभग 3 किमी तक ऊँचाई में विस्तृत रहता है। इस परत में वायु की दिशा चक्रवातीय केंद्र की ओर होती है और गर्म सागरीय तल से जलवाष्प का वाष्पन होता है, जिससे संवहन क्रिया सक्रिय रहती है।

मध्यवर्ती परत (Middle Layer): आंतरिक प्रवाह की ऊपरी सीमा से लेकर, अर्थात् 3 किमी से 6–7 किमी की ऊँचाई तक, यह मध्य परत विस्तार प्राप्त करती है। इसी परत में प्रमुख चक्रवातीय परिसंचरण होता है, जो लगभग वृत्ताकार संरचना में कार्य करता है और इस चक्रवातीय गतिक्रिया का केन्द्रीय भाग होता है।

ऊपरी परत या बाह्य प्रवाह (Outer or Outflow Layer): यह परत मध्यवर्ती भाग की ऊपरी सीमा, अर्थात् 6–7 किमी से लेकर क्षोभमंडलीय सीमा तक व्याप्त रहती है। इसमें वायु का प्रवाह अपकेंद्राभिमुख होता है और यह प्रति-चक्रवातीय परिसंचरण को दर्शाता है, जो ऊपरी वायुमंडल में व्याप्त होता है।

उष्णकटिबंधीय चक्रवात में मौसम (State of Weather in Tropical Cyclone)

उष्णकटिबंधीय चक्रवात का जीवनकाल अधिकतम 4 से 5 दिन का होता है, किंतु इसकी स्थिति में कुछ ही घंटों में अत्यंत तेज़ और अप्रत्याशित परिवर्तन हो सकते हैं। प्रारंभिक अवस्था में इसका केंद्र समुद्र की सतह पर स्थिर रहता है, और वातावरण में परिवर्तन धीरे-धीरे घटित होता है। परंतु, जब चक्रवात पूर्णतः विकसित अवस्था में होता है, तब यह उपोष्ण उच्च दबाव क्षेत्र के पश्चिम में वक्र मार्ग बनाते हुए तेज़ गति से स्थलीय दिशा में अग्रसर होता है।

जैसे-जैसे यह महासागर के तटीय भागों की ओर बढ़ता है, इसकी तीव्रता चरम स्तर पर पहुँच जाती है। इसके केंद्र में वायुदाब असामान्य रूप से कम हो जाता है, जिससे आसपास की वायु घूर्णनशील स्वरूप में अत्यधिक गति से गति करती है। इस दौरान वायुदाब में लगातार गिरावट देखी जाती है, और वायु के प्रचंड झोंके आना आरंभ हो जाते हैं। आकाश में घने काले कपासी वर्षा मेघ छा जाते हैं और साथ ही, भीषण गर्जना के साथ तीव्र वर्षा होती है।

हालाँकि तीव्र गति की हवाएँ केंद्र की दिशा में अभिसरण करती हैं, वे मुख्य केंद्र (आँख) से पूर्व ही ऊपर उठ जाती हैं। उत्तरी गोलार्द्ध में हवाओं की तीव्रता केंद्र के दाहिनी दिशा में अपेक्षाकृत अधिक होती है। परिणामस्वरूप, चक्रवात का मार्ग धीरे-धीरे दाहिनी ओर वक्राकार हो जाता है।

जब चक्रवात अपने केंद्र तक पहुँचता है, जिसे आँख कहते हैं, तब एक क्षणिक शांतावस्था आकाश में व्याप्त हो जाती है। इस चक्रवातीय चक्षु का व्यास सामान्यतः 10 से 15 मील तक होता है। इस अवस्था में आकाश साफ तो होता है, परंतु तापमान अत्यधिक तथा वायुदाब न्यूनतम स्तर पर होता है। इसके तुरंत पश्चात पुनः वर्षा से युक्त भाग आता है, जिससे चक्रवात की सक्रियता फिर आरंभ हो जाती है।