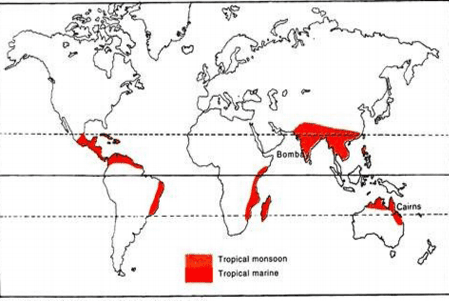

मानसूनी जलवायु प्रदेश की स्थिति एवं विस्तार को समझाइये? (Situation and Extent)

इस जलवायु का विस्तार दोनों गोलार्द्धों में 10° से 30° अक्षांश के बीच होता है। इसमें दक्षिण एशिया के प्रमुख देश—पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार (बर्मा), थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम, साथ ही पूर्वी द्वीपसमूह, अफ्रीका के पूर्वी समुद्री तट, दक्षिण अमेरिका का दक्षिण-पूर्वी तटीय भाग, तथा ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी क्षेत्र सम्मिलित हैं।

मानसूनी जलवायु प्रदेशो की जलवायु (Climate) कैसी है?

इन क्षेत्रों में मानसूनी प्रकार की जलवायु विद्यमान होती है। ग्रीष्म ऋतु के दौरान औसत तापमान 27° से 32° सेल्सियस (C) के मध्य रहता है, जबकि शीत ऋतु में यह 10° से 27° सेल्सियस (C) के बीच रहता है। इसके साथ ही, यहां की वर्षा प्रणाली मुख्य रूप से चक्रवातजन्य एवं पर्वतीय प्रकृति की होती है। इन क्षेत्रों में वर्षा का प्रमुख अंश (लगभग 80%) ग्रीष्मकाल में होता है, तथा इसका प्रादेशिक वितरण अत्यंत असमान रहता है। इस जलवायु क्षेत्र का प्रमुख प्रतिनिधि नगर कोलकाता है।

मानसूनी जलवायु प्रदेश मे वर्षा (Rain) को समझाइये।

यहाँ की मानसूनी वर्षा विशेषतः पर्वतीय (Orographic) स्वरूप की होती है। इन क्षेत्रों के समुद्री तटों पर चक्रवातजन्य वर्षा होती है, जबकि ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में संवाहन क्रिया से जनित वर्षा भी देखी जाती है। जब मानसूनी हवाएँ पर्वतीय बाधाओं से टकराती हैं, तो वे मुख्य ढलानों पर तीव्र वर्षा उत्पन्न करती हैं। यह वर्षा विशेषकर जून से अक्तूबर के मध्य होती है। मानसूनी वर्षा अत्यंत अस्थिर, अनिश्चित, तथा असंगत होती है। उदाहरणस्वरूप, भारत के चेरापूंजी में वार्षिक वर्षा लगभग 1060 सेमी. तक होती है, जबकि थार मरुस्थल में यह मात्रा 25 सेमी. से भी कम रहती है।

मानसूनी जलवायु प्रदेश मे वायु दाब एवं पवनें (Air Pressure and Winds)

ग्रीष्म ऋतु में स्थलीय क्षेत्रों में निम्न वायुदाब, तथा शीत ऋतु में उच्च वायुदाब की स्थिति बनती है, जबकि जल क्षेत्रों में स्थिति इसके विपरीत पाई जाती है। परिणामस्वरूप, ग्रीष्मकाल में समुद्र की दिशा से दक्षिण-पश्चिमी मानसून और शीतकाल में स्थल की ओर से उत्तर-पूर्वी मानसून सक्रिय रहता है। कुछ विद्वान मानसून की उत्पत्ति को तापीय प्रक्रिया (Thermal Origin) से जोड़ते हैं और मानते हैं कि मानसून वस्तुतः एक परिवर्तित व्यापारिक पवन है। वहीं अन्य विद्वान गतिक प्रक्रिया (Dynamic Origin) के पक्षधर हैं, जिनके अनुसार जब सूर्य उत्तरायण होता है, तब यह क्षेत्र डोलड्रम पेटी के प्रभाव में आ जाता है और इस पट्टी की विषुवतीय पछुवा हवाएँ ही वास्तव में दक्षिण-पश्चिमी मानसून होती हैं।

दक्षिण-पूर्व एशिया के तटीय प्रदेशों में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात, विभिन्न स्थानों पर हरिकेन तथा टाइफून जैसे नामों से प्रसिद्ध हैं।

मानसून जलवायु का क्या अर्थ है?

मानसून जलवायु से अभिप्राय ऐसी जलवायविक प्रणाली से है जिसमें ऋतुजन्य वायुप्रवाहों के प्रभाव के कारण वर्षा वितरण एवं तापमान में मौसमी भिन्नता पाई जाती है। यह जलवायु विशेष रूप से उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ ग्रीष्मकालीन ऋतु में समुद्र से स्थल की ओर आने वाली नम हवाएँ भारी वर्षा का कारण बनती हैं, जबकि शीतकाल में पवनों की दिशा विपरीत होने से शुष्कता बनी रहती है। इस प्रकार की जलवायु में ग्रीष्म ऋतु में आर्द्रता एवं शीत ऋतु में शुष्कता प्रमुख लक्षण होते हैं।

मानसूनी पवन किसे कहते हैं?

मानसूनी पवनें वे मौसमी हवाएँ होती हैं जो वर्ष के विभिन्न कालखंडों में अपनी दिशा परिवर्तित करती हैं। ये पवनें गर्मियों में समुद्र से स्थल की ओर तथा सर्दियों में स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। ग्रीष्म ऋतु में इनका आगमन भारी वर्षा लाता है, जो कृषि एवं पारिस्थितिकीय प्रणाली के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इन हवाओं की उत्पत्ति वायुदाब में मौसमी अंतर, तापमान असमानता तथा महाद्वीपीय एवं महासागरीय प्रभाव के कारण होती है, जिससे ये पवनें **जलवायु निर्धारण में एक मौलिक भूमिका निभाती हैं।