इकोलॉजी (Ecology) शब्द की उत्पत्ति सर्वप्रथम जर्मन वैज्ञानिक हैकल द्वारा 1869 ईस्वी में की गई थी। यह शब्द यूनानी भाषा के Oikos और Logos शब्दों से व्युत्पन्न है, जिसमें Oikos का अर्थ निवास-स्थान और Logos का आशय अध्ययन से है। इस प्रकार, व्युत्पत्ति के दृष्टिकोण से पारिस्थितिकी का तात्पर्य जीवों के आवासीय परिवेश के सन्दर्भ में किए जाने वाले अध्ययन से है।

पारिस्थितिक तंत्र (Ecosystem) शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम टॉनस्ले ने 1935 ईस्वी में किया था। उनके अनुसार, Ecosystem दो अंग्रेज़ी शब्दों “Eco” और “System” से मिलकर बना है, जिनमें Eco का अर्थ है किसी क्षेत्र विशेष का प्राकृतिक परिवेश तथा System का आशय है एक संव्यूत तंत्र। इस प्रकार, पारिस्थितिक तंत्र एक ऐसा अंतःक्रियाशील, परस्पर आश्रित और सम्मिलित प्राकृतिक तंत्र है, जिसमें जैविक एवं अजैविक घटकों के बीच सतत और संगठित प्राकृतिक क्रियाएं संपन्न होती हैं। इसमें पर्यावरण से संबंधित सभी कारक शामिल होते हैं, जो आपस में अंतर्संबंधित रहते हैं।

पर्यावरणीय संरचना में जैविक और अजैविक घटकों के मध्य जो परस्पर क्रियाशील संबंध होते हैं, वे भिन्न-भिन्न स्तरों पर विद्यमान रहते हैं। इस अवधारणा को ओडम ने जैविक स्पेक्ट्रम (Biological Spectrum) की संज्ञा दी थी। उन्होंने इसे परिभाषित करते हुए यह स्पष्ट किया कि पर्यावरण में कुल छह प्रकार के जैविक तंत्र संभव हैं, जिनमें से पारिस्थितिक तंत्र एक प्रमुख जैविक तंत्र के रूप में स्थापित होता है। उनके अनुसार, यह तंत्र जैविक समुदायों और अजैविक घटकों के परस्पर अंतर्संबंधों के आधार पर निर्मित होता है। यहाँ “समुदाय” से तात्पर्य किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले समस्त जैविक समुदायों से है, जो वहाँ की पर्यावरणीय परिस्थितियों के साथ निरंतर परस्पर क्रियाशील रहते हैं।

मूल रूप से, पारिस्थितिक तंत्र एक ऐसी विशिष्ट क्रियात्मक पर्यावरणीय प्रणाली है, जो किसी निर्धारित स्थान एवं समय की पारिस्थितिकीय सीमाओं में जीवों तथा भौतिक घटकों के बीच एक संतुलित संबंध को दर्शाती है। यह तंत्र विभिन्न ऊर्जा स्रोतों पर आधारित होता है, जिनमें सौर ऊर्जा को सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण माना जाता है। प्रकृति स्वयं में एक वृहद और जटिल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, जिसमें अनेक स्वतंत्र पारिस्थितिक तंत्रों की गतिशील क्रियाएं निरंतर संचालित रहती हैं। अनेकों पारिस्थितिकविदों के अनुसार, पारिस्थितिक तंत्र प्रकृति की एक मौलिक इकाई है, क्योंकि इसके माध्यम से विभिन्न अंतर्संबद्ध घटकों का ऐसा क्रमबद्ध संगठन निर्मित होता है, जो संपूर्ण जैवमंडल का आधार बनता है।

वास्तव में, पृथ्वी एक समग्र जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र के रूप में कार्य करती है, जिसमें जैविक और अजैविक तत्वों के मध्य निरंतर होने वाले परस्पर क्रियात्मक संबंधों के फलस्वरूप अनेक प्रकार के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक परिवर्तन होते रहते हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र के रूप में जैवमंडल मुख्य रूप से दो प्राथमिक संघटकों— अजैविक या भौतिक संघटक (Abiotic or Physical Components) तथा जैविक संघटक (Biotic Components)—से निर्मित होता है। ये दोनों संघटक आपस में गहन रूप से संबद्ध रहते हैं तथा मिलकर एक संपूर्ण और कार्यशील पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं।

जैवमंडल के संघटक (Components of Biosphere)

पारिस्थितिक तंत्र के संघटक

अजैविक संघटक

- स्थलमंडलीय

- वायुमंडलीय

- जलीय घटक

जैविक संघटक

- पादप तंत्र

- जंतु तंत्र

- शाकाहारी

- मांसाहारी

- सर्वाहारी

- सूक्ष्मजीव तंत्र

जैवमंडल अथवा पारिस्थितिक तंत्र के संघटकों को सामान्यतः दो प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है— (अ) अजैविक या भौतिक घटक, (ब) जैविक घटक।

अजैविक या भौतिक संघटक (Abiotic Components)

इस वर्ग में सौर ऊर्जा, स्वरूप, वायु, जल, शैल, खनिज तथा मृदा जैसे भौतिक और निर्जीव तत्व शामिल हैं। जैवमंडल के अजैविक घटकों को उनकी स्थिति के आधार पर तीन श्रेणियों में रखा जा सकता है—

स्थलमंडलीय संघटक (Lithospheric Component)

इस श्रेणी में पृथ्वी-पटल पर या उसके अधःस्थ भागों में विद्यमान तत्व सम्मिलित किए जाते हैं। खनिज, शैलें, मृत्तिका तथा स्थलरूप प्रमुख स्थलीय घटक कहलाते हैं। लोहा, निकेल, डोलोमाइट, बॉक्साइट, मैंगनीज, फेल्डस्पार जैसे खनिज जैवमंडल के प्राथमिक संघटक हैं। स्थलीय घटकों में स्थलरूपों तथा भू-आकृतियों का महत्त्वपूर्ण स्थान निर्धारित है।

वायुमंडलीय संघटक (Atmospheric Components)

इस श्रेणी में वे घटक सम्मिलित किए जाते हैं, जो वायुमंडल से संबद्ध होकर पर्यावरण तथा जीवों को विशेष प्रभावित करते हैं। सूर्यातप (तापमान), वायुदाब, पवन, गैसें, आर्द्रता तथा वर्षण आदि महत्त्वपूर्ण वायुमंडलीय संघटक माने जाते हैं।

जलीय संघटक (Water Components)

जलीय घटक श्रेणी में भू-पृष्ठीय जल— नदियाँ, झीलें, तालाब, झरने आदि— के साथ भूमिगत जल तथा समुद्री (सागरीय) जल सम्मिलित होता है।

जैविक संघटक (Biotic Components)

जैविक संघटक या जैविक तंत्र को तीन प्रमुख उपतंत्रों में विभाजित किया जाता है—

- पादप तंत्र (Plant System)

- जंतु तंत्र (Animal System)

- सूक्ष्मजीव तंत्र (Micro-organism System)

पादप तंत्र (Plant System)

वास्तविक पारिस्थितिक समुदाय में सम्मिलित सभी पादप पादप तंत्र के अंतर्गत आते हैं। पादपों की अनेक प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जो पारिस्थितिकीय दृष्टि से परस्पर अंतर्संबंधित होती हैं। किसी क्षेत्र की समस्त पादप जातियों को सामूहिक रूप में वनस्पति कहा जाता है। ये पादप सौर प्रकाश का उपयोग कर प्रकाश-संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से स्वयं अपना आहार निर्माण करते हैं, जिससे वे स्वपोषी कहलाते हैं। पादप, जैवमंडल के प्राथमिक उत्पादक माने जाते हैं क्योंकि समस्त स्थलीय एवं जलीय प्राणी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इन्हीं पर आहार के लिए आश्रित रहते हैं। हरे पौधे श्वसन प्रक्रिया के दौरान वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं, जो वायुमंडल में मिलती है और अन्य जीवों के लिए महत्त्वपूर्ण होती है।

जंतु तंत्र (Animal System)

इस वर्ग में किसी विशिष्ट आवासीय पारिस्थितिकी में निवास करने वाले समस्त प्राणी समूह सम्मिलित होते हैं। सभी जंतु परपोषी होते हैं, अर्थात वे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते और उन्हें स्वपोषी पादपों पर निर्भर रहना पड़ता है। अतः इन्हें उपभोक्ता कहा जाता है। पोषण-आधारित वर्गीकरण के अनुसार जंतुओं को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है—

(i) शाकाहारी जंतु (Herbivores)

वे प्राणी जो पत्तियों, तनों, फूलों, फलों एवं अन्य वनस्पतियों का भक्षण करते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। इन प्राणियों में बंदर, गाय, भैंस, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, हिरन, खरगोश, तथा तृणभोजी कीट आदि सम्मिलित हैं। इन्हें प्राथमिक उपभोक्ता माना जाता है क्योंकि ये सीधे पादपों पर आश्रित रहते हैं।

(ii) मांसाहारी जंतु (Carnivores)

इस श्रेणी में वे प्राणी आते हैं जो अन्य जंतुओं विशेषतः शाकाहारी प्राणियों का शिकार करके भक्षण करते हैं। इन्हें द्वितीयक अथवा गौण उपभोक्ता कहा जाता है। शेर, चीता, भेड़िया, मेंढक आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं।

(iii) सर्वाहारी जंतु (Omnivores)

ये वे जंतु हैं जो वनस्पतियों और जंतुओं दोनों का उपभोग करते हैं और अपनी आहार संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दोनों पर निर्भर रहते हैं। मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली आदि को सर्वाहारी की श्रेणी में रखा जाता है।

सूक्ष्मजीव तंत्र (Micro-organism System)

इस वर्ग में वे सूक्ष्मजीव सम्मिलित होते हैं, जिनमें मुख्यतः जीवाणु (बैक्टीरिया) तथा कवक शामिल होते हैं। ये जीव मृत पादपों, जंतुओं और जैविक पदार्थों को विघटित या अपघटित करने का कार्य करते हैं। जब कोई जीवधारी अपना जीवन-चक्र पूर्ण कर मृत हो जाता है, तब वह इन सूक्ष्मजीवों का आहार स्रोत बनता है। अधिकतर सूक्ष्मजीव मृदा में निवास करते हैं और जैविक अवशेषों को विघटित कर पोषक तत्त्वों को पुनः पादपों के लिए सुलभ बना देते हैं। इस क्रिया के परिणामस्वरूप जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल रूपों में परिवर्तित किया जाता है, जिससे पोषक तत्व स्वपोषी पादपों द्वारा पुनः ग्रहण किए जा सकें। अतः इन सूक्ष्मजीवों को वियोजक अथवा अपघटक (Decomposers) कहा जाता है, जो पारिस्थितिक तंत्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

जैवमंडल में पारिस्थितिक तंत्र की विशेषताएँ (Characteristics of Ecosystem)

जैवमंडल में पारिस्थितिक तंत्र एक सुनियोजित इकाई के रूप में कार्य करता है, जिसमें जैविक और अजैविक क्रियाएं, उनके घटक एवं संलग्न कारक सामंजस्यपूर्ण ढंग से जुड़े रहते हैं। इसी संगठित व्यवस्था के कारण पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है, जबकि अन्य ग्रहों पर ऐसी कोई संगठित पारिस्थितिक संरचना का पूर्णतः अभाव है। इस तंत्र की निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ हैं—

- पारिस्थितिक तंत्र का एक निश्चित क्रियात्मक क्षेत्र होता है, जिसे समय के परिप्रेक्ष्य में मापा जा सकता है।

- इसकी संरचना मुख्य रूप से तीन प्राथमिक संघटकों— जैविक संघटक, अजैविक संघटक एवं ऊर्जा घटक— से मिलकर बनी होती है।

- किसी क्षेत्र विशेष के सभी जैविक एवं अजैविक तत्त्वों की सामूहिक कार्यशीलता से एक संगठित पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता है।

- जैविक व अजैविक घटकों के मध्य जटिल पारस्परिक संबंधों की एक संगठित प्रणाली विकसित होती है।

- पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा एवं पदार्थों का सतत प्रवाह होता है जिसमें निवेश (input) एवं निर्गम (output) की क्रिया निरंतर चलती रहती है जिससे तंत्र में संतुलन बना रहता है।

- जब तक इन संघटकों में व्यवधान उत्पन्न नहीं होता, तब तक यह एक सुनियोजित एवं स्थिर तंत्र के रूप में कार्य करता है।

- सौर ऊर्जा पारिस्थितिक तंत्र का मुख्य स्रोत होती है, जिसे जैविक एवं अजैविक घटक ग्रहण करते हैं। पोषण श्रेणियों के उच्च स्तरों पर ऊर्जा उपभोग और कार्य निष्पादन की गति बढ़ जाती है, जिससे ऊर्जा का अपव्यय भी अधिक होता है।

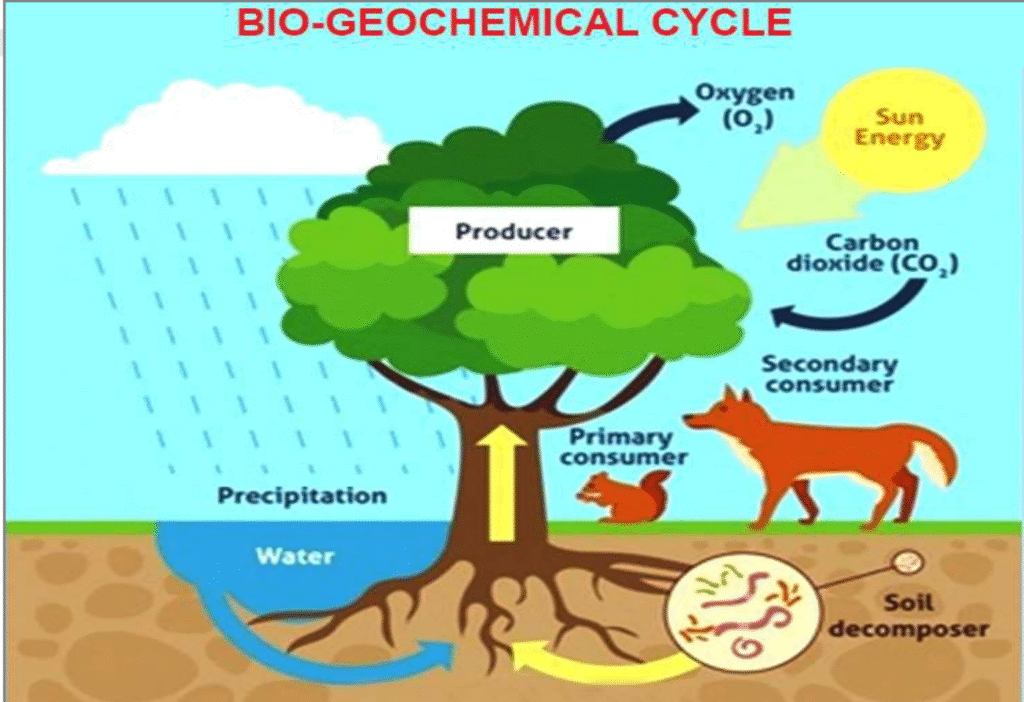

- इसमें भू-जैवरासायनिक चक्र की प्रक्रियाएँ— जैसे जल, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस आदि की चक्रीय गतिविधियाँ— अत्यंत महत्त्वपूर्ण होती हैं, जो जैविक-अजैविक घटकों के बीच संतुलन बनाए रखती हैं।

- तंत्र में प्रथम उत्पादक, द्वितीयक उत्पादक और अपघटक जीव उपस्थित होते हैं, जिनकी पोषण पद्धतियाँ भिन्न होती हैं।

- पारिस्थितिक तंत्र का आकार विविध होता है, जो सूक्ष्म स्तर से लेकर वृहद जैवमंडलीय स्तर तक विस्तृत हो सकता है। ये सभी इकाइयाँ मिलकर एक समग्र भू-पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करती हैं।

- इसका विकास एक संगठित अनुक्रम में होता है, जो प्रारंभिक अवस्था से लेकर चरम स्थिरता तक पहुँचता है। विकास की संक्रमण अवस्थाओं को क्रमफ (Sere) कहा जाता है।

- पारिस्थितिक तंत्र ऐसा पर्यावरण निर्मित करता है जिसमें जैविक घटक अपने स्वाभाविक विकास की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं।

- इसमें नियंत्रण तंत्र सक्रिय होता है, जो किसी भी अव्यवस्था को रोकने हेतु तत्काल संतुलन बहाल करता है, जिससे यह तंत्र स्व-संतुलित रहता है।

- जब यह तंत्र असंतुलित हो जाता है तो उसकी स्थिति गंभीर रूप धारण कर लेती है। इससे आंतरिक संगठन टूट जाता है और संबंधित पर्यावरणीय प्रणाली विनष्ट होने लगती है।

- इसके विकास में विभिन्न अनुक्रमों की भूमिकाएँ होती हैं, जिनकी संक्रमणीय अवस्थाओं को क्रमक (Sere) कहा जाता है। अंतिम अनुक्रम प्राप्त होने पर तंत्र स्थायित्व की चरम अवस्था तक पहुँच जाता है।

- पारिस्थितिक तंत्र में प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता होती है। यह पूर्णतः स्वनियंत्रित और स्वनियमित प्रणाली है।

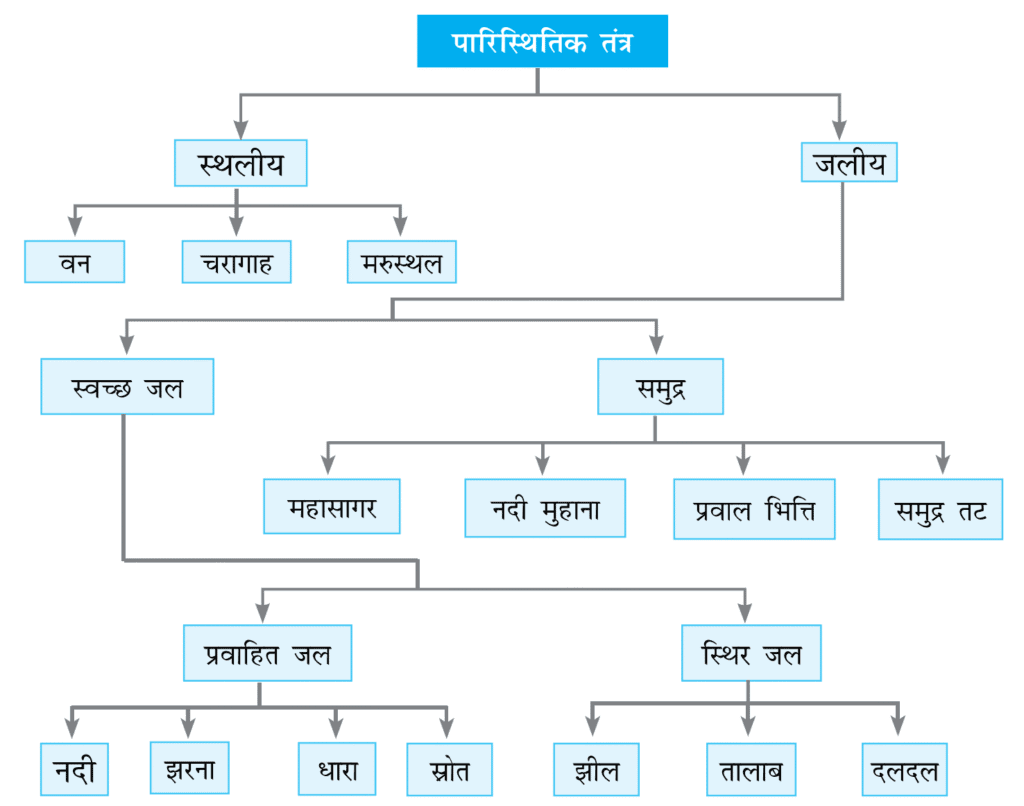

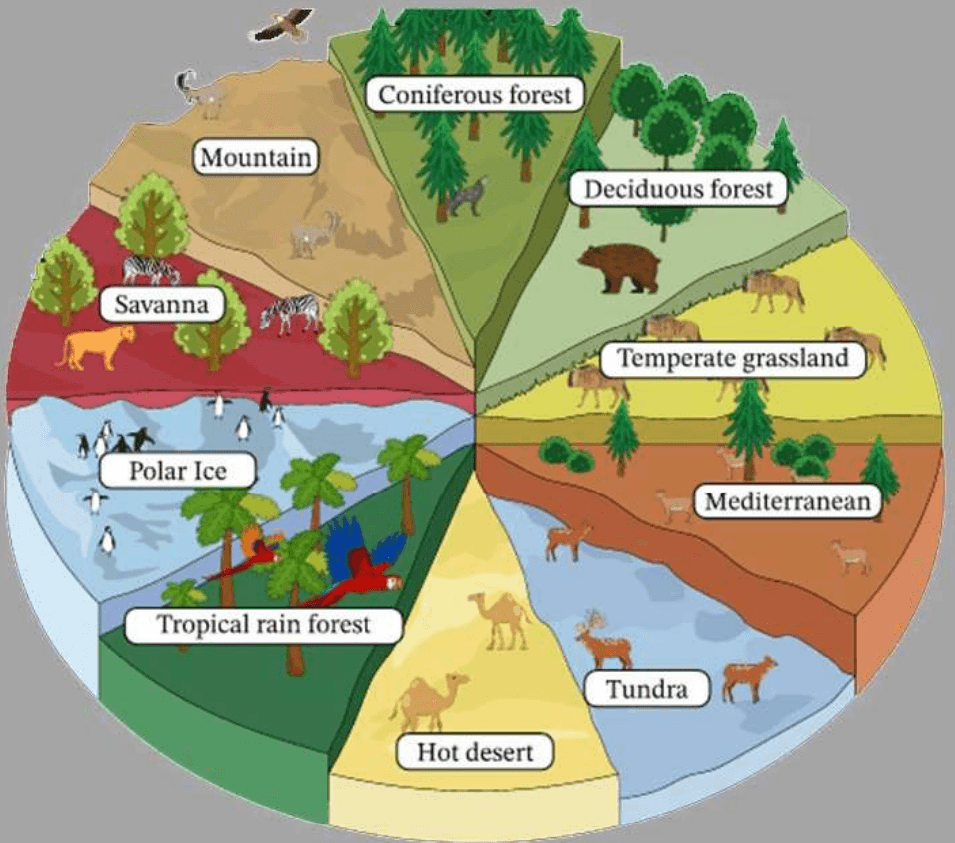

पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार (Types of Ecosystem)

चूँकि जैवमंडल एक अत्यंत जटिल एवं वृहद संरचना है, अतः इसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन समूहगत इकाइयों के माध्यम से ही संभव हो पाता है। अध्ययन की सुगमता हेतु पृथ्वी पर क्रियाशील पारिस्थितिक तंत्रों को सूक्ष्म इकाइयों में विभाजित किया जाता है—

प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र वे होते हैं जिनमें मानवीय हस्तक्षेप नगण्य अथवा निरर्थक होता है। इनमें मूल प्राकृतिक संतुलन बना रहता है। इन तंत्रों को उनके आवासीय प्रकारों के आधार पर दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

पारिस्थितिक तंत्र की क्रियाशीलता (Functioning of Ecosystem)

पारिस्थितिक तंत्र में जैव ऊर्जा का प्रवाह, पोषण-चक्र, तथा जीवों द्वारा पर्यावरण का नियमन जैसी क्रियाएं संपन्न होती हैं। इस तंत्र की सतत क्रियाशीलता ऊर्जा प्रवाह के विशिष्ट प्रतिरूप पर आधारित होती है। चाहे वह जैवमंडलीय स्तर का विस्तृत पारिस्थितिक तंत्र हो या कोई सूक्ष्म इकाई, सभी एक एकीकृत भू-जैविक प्रणाली के रूप में कार्य करते हैं।

किसी भी पारिस्थितिक तंत्र की निरंतर सक्रियता उसके घटकों के बीच की पारस्परिक अंतःक्रिया पर निर्भर करती है। इस निरंतरता को बनाए रखने के लिए ऊर्जा प्रवाह और पोषक तत्वों की चक्रीयता अत्यंत मौलिक भूमिका निभाते हैं। इस चक्रीय व्यवस्था के अंतर्गत पोषक तत्त्व तथा खाद्य ऊर्जा विभिन्न पोषण स्तरों में संतुलित अनुक्रम में स्थानांतरित होते हैं। यदि इस प्रक्रिया में किंचित भी परिवर्तन होता है, तो पारिस्थितिक तंत्र में गंभीर संकट उत्पन्न हो सकता है।

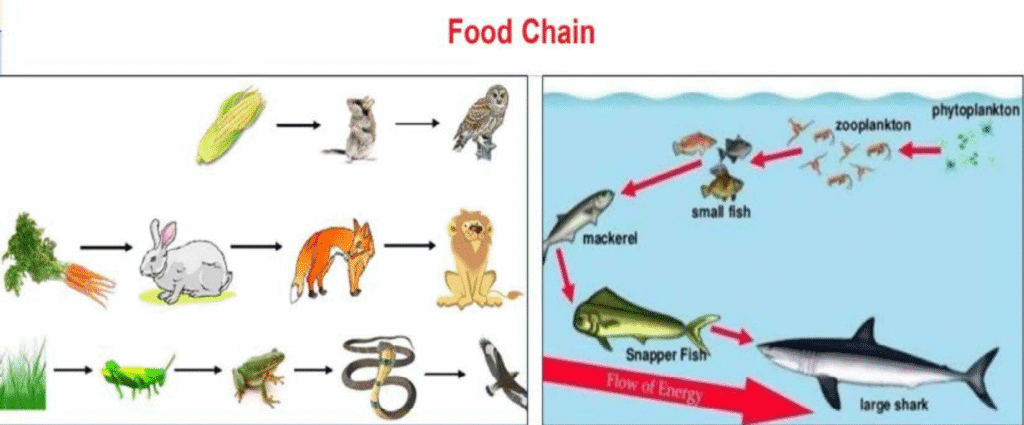

पोषण स्तर, आहार श्रृंखला तथा आहार जाल (Trophic Level, Food Chain and Food Web)

पारिस्थितिक तंत्र में आहार पोषण की अनुक्रमिक व्यवस्था पाई जाती है, जिसे पोषण स्तर कहा जाता है। ऊर्जा और आहार का संचरण एक पोषण स्तर से दूसरे स्तर की ओर क्रमबद्ध रूप में होता है, जिसे आहार श्रृंखला कहा जाता है। यह श्रृंखला विभिन्न जीवों के उस नियत क्रम को प्रदर्शित करती है जिसके माध्यम से खाद्य ऊर्जा का प्रवाह संपन्न होता है।

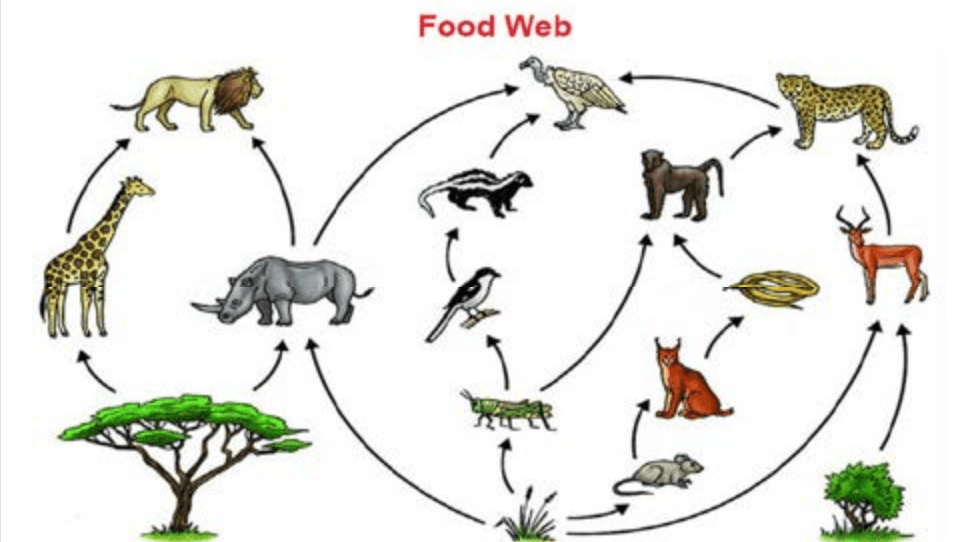

पारिस्थितिक तंत्र में स्वपोषी जीव प्रकाश-संश्लेषण की प्रक्रिया से अपना आहार स्वयं निर्माण करते हैं। इसी कारण, सभी आहार श्रृंखलाएँ परस्पर अंतःसंबंधित होती हैं, और एक श्रृंखला के जीवों के संबंध अन्य श्रृंखलाओं के जीवों से होते हैं। इस प्रकार, जब अनेक आहार श्रृंखलाएं आपस में जुड़ती हैं, तो इसे आहार जाल कहा जाता है।

जिस स्तर पर एक जीव से दूसरे जीव में आहार या ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, उसे पोषण स्तर कहा जाता है। किसी भी आहार श्रृंखला को चार प्रमुख पोषण स्तरों में वर्गीकृत किया जा सकता है—

1. प्रथम पोषण स्तर (Primary Trophic Level)

यह सबसे निचला एवं आधारभूत स्तर होता है, जिसमें स्वपोषी पादप सम्मिलित होते हैं। इन्हें प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है। ये पौधे सौर ऊर्जा का उपयोग कर प्रकाश-संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं और संपूर्ण आहार श्रृंखला का मौलिक स्रोत होते हैं।

2. द्वितीय पोषण स्तर (Secondary Trophic Level)

इस स्तर पर शाकाहारी जंतु होते हैं, जो सीधे प्राथमिक उत्पादकों से आहार प्राप्त करते हैं। इन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। बकरी, हिरन, गाय, हाथी, बंदर, जिराफ आदि इस श्रेणी में आते हैं। ये जीव ऊर्जा का द्वितीयक उपभोग करते हैं।

3. तृतीय पोषण स्तर (Tertiary Trophic Level)

यह स्तर मांसाहारी प्राणियों का होता है, जो शाकाहारी जीवों को अपना आहार बनाते हैं। इन्हें गौण उपभोक्ता या द्वितीयक उपभोक्ता कहा जाता है। शेर, चीता, भेड़िया, तेंदुआ, गिद्ध आदि इस श्रेणी के प्रमुख प्रतिनिधि हैं।

4. चतुर्थ पोषण स्तर (Quaternary Trophic Level)

इस श्रेणी का प्रतिनिधित्व मनुष्य करता है, जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन का उपभोग करता है। इस प्रकार मनुष्य को सर्वाहारी की श्रेणी में रखा गया है, जो अन्य तीनों पोषण स्तरों से ऊर्जा और आहार प्राप्त करता है। मनुष्य इस स्तर का उत्कृष्ट उदाहरण है, जो समस्त पारिस्थितिक तंत्र के ऊर्जा प्रवाह में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

आहार जाल (Food Web)

आहार जाल की विविधता में वृद्धि किसी पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता को सुदृढ़ बनाती है। जैसे-जैसे आहार जाल अधिक विस्तृत और जटिल होता जाता है, यह तंत्र विदेशज जीवों (Exotic organisms) के बाह्य आक्रमण के प्रति अधिक लचीला और सहनशील बन जाता है। अर्थात्, किसी पारिस्थितिक तंत्र में आहार जाल की विविधता जितनी अधिक होगी, वह तंत्र बाह्य जीवों के अतिक्रमण को उतनी ही सहजता से सहन कर सकेगा और उसके संतुलन में विघटन की संभावना न्यूनतम रहेगी।

इसके अतिरिक्त, आहार जाल की विविधता जीव जनसंख्या में उतार-चढ़ाव (Fluctuations) को भी नियंत्रित करती है। जब किसी पारिस्थितिक तंत्र में आहार कड़ियों की संख्या बढ़ती है, तो वह तंत्र अधिक स्थिर होता है क्योंकि विभिन्न पोषण कड़ियाँ (Feeding Links) ऊर्जा प्रवाह के वैकल्पिक मार्ग निर्मित करती हैं। इससे पारिस्थितिक तंत्र पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति अनुकूलन क्षमता विकसित करता है और जैविक संतुलन को बनाए रखने में सक्षम होता है।

जब आहार श्रृंखलाएं आपस में जुड़कर आहार जाल का रूप लेती हैं, तो इससे पोषण स्तरों की संख्या में वृद्धि होती है। यह वृद्धि न केवल ऊर्जा प्रवाह के विविध पथों का निर्माण करती है, बल्कि जीवों के लिए वैकल्पिक आहार स्रोत भी उपलब्ध कराती है। ऐसी स्थिति में जीव अपने अस्तित्व की रक्षा अधिक सहजता से कर पाते हैं और साथ ही, वे विदेशज जीवों के प्रभाव के प्रति अधिक सहनशील बनते हैं।

इस प्रक्रिया से पारिस्थितिक तंत्र की क्रियाशीलता में वृद्धि होती है, जो अंततः जैव विविधता के संरक्षण की दिशा में एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण कारक सिद्ध होती है।

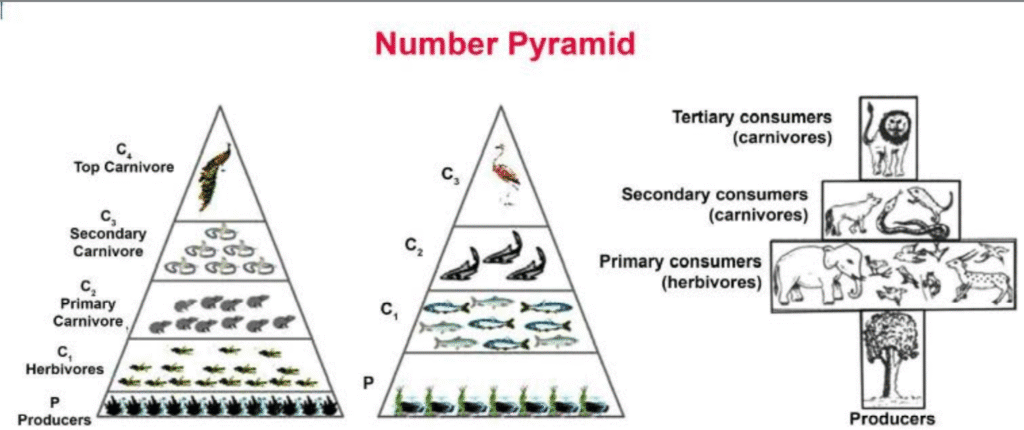

पारिस्थितिकीय पिरामिड (Ecological Pyramid)

पारिस्थितिकीय पिरामिड एक आरेखीय प्रदर्शन है, जिसके माध्यम से पारिस्थितिक तंत्र की संरचना और ऊर्जा प्रवाह को दृश्यात्मक रूप में दर्शाया जाता है। यह पिरामिड एकल आहार श्रृंखला पर आधारित होता है, जिसमें नीचे का आधार मौलिक उत्पादकों की अधिकतम संख्या को प्रदर्शित करता है, और शीर्ष पर उपभोक्ताओं की न्यूनतम संख्या स्थित होती है। इस प्रकार पिरामिड का आकार समानुपातिक रूप से घटते हुए ऊपर की ओर जाता है।

जैसे-जैसे हम प्राथमिक उत्पादकों से आगे बढ़ते हैं, प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा की हानि होती है, जिससे जीवों की संख्या में क्रमशः कमी आती है। यही कारण है कि पिरामिड नीचे से चौड़ा और ऊपर से संकीर्ण होता है।

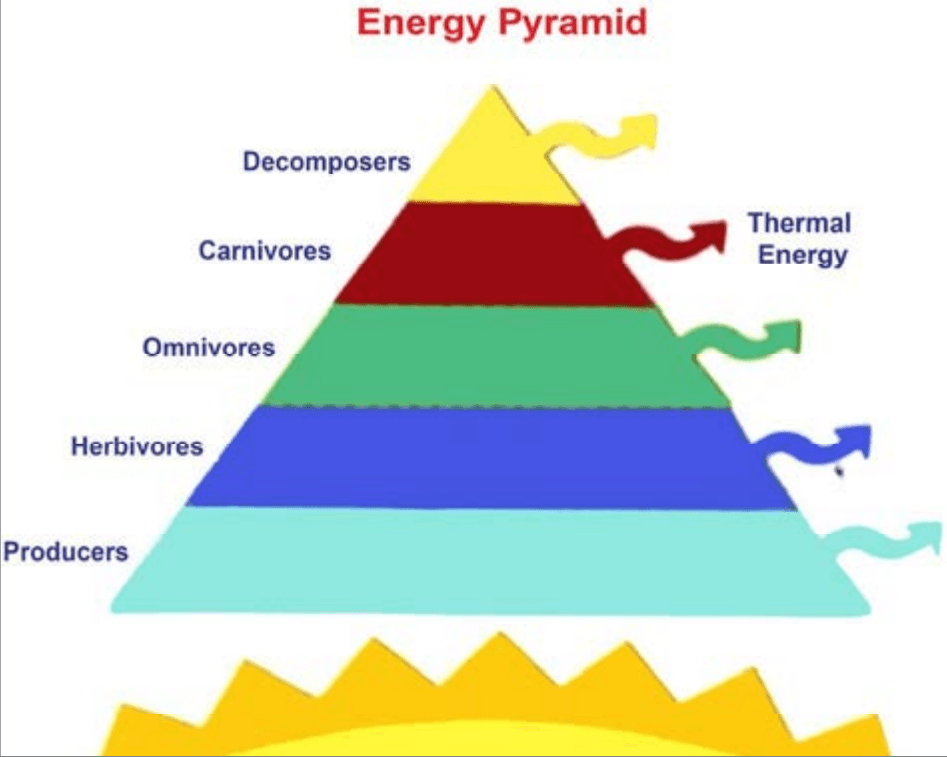

पारिस्थितिकीय पिरामिड के तीन प्रमुख रूप होते हैं:

- संख्या पिरामिड (Pyramid of Numbers) – इसमें प्रत्येक पोषण स्तर पर जीवों की संख्या को दर्शाया जाता है। यह प्रदर्शित करता है कि एक प्राथमिक उत्पादक पर कितने प्राथमिक उपभोक्ता और फिर कितने गौण उपभोक्ता निर्भर होते हैं।

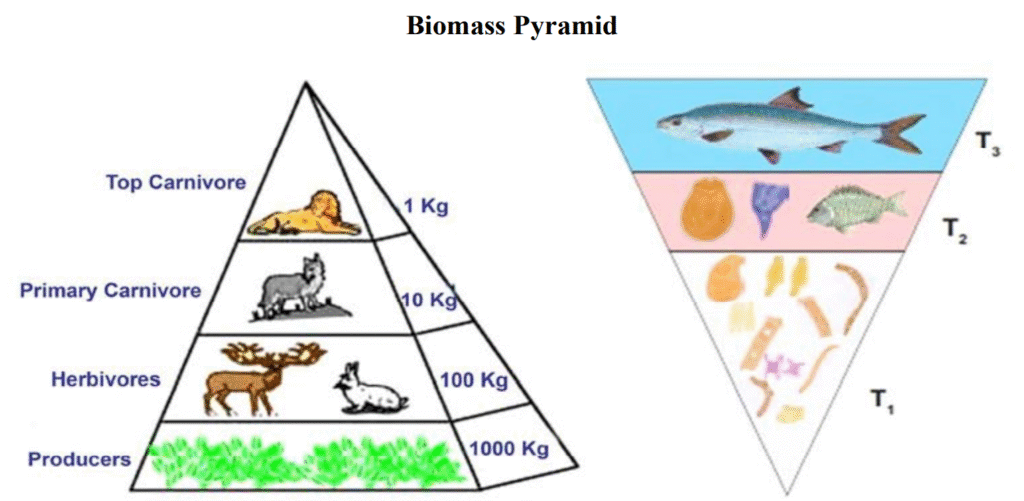

- जीवभार पिरामिड (Pyramid of Biomass) – इसमें प्रत्येक स्तर पर जीवों की कुल जैविक मात्रा (Biomass) को दर्शाया जाता है, जो आमतौर पर सूखी भार के रूप में मापी जाती है।

- ऊर्जा पिरामिड (Pyramid of Energy) – यह पिरामिड ऊर्जा प्रवाह को दर्शाता है जो प्राथमिक उत्पादकों से शुरू होकर उच्च उपभोक्ताओं तक पहुँचता है। यह सबसे वास्तविक प्रतिबिंब प्रदान करता है क्योंकि इसमें ऊर्जा कभी ऊपर की ओर बढ़ती नहीं है, बल्कि प्रत्येक स्तर पर घटती जाती है।

संख्या पिरामिड (Number Pyramid)

एक वृहद् पारिस्थितिक तंत्र में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले जीव होते हैं मौलिक उत्पादक, अर्थात् हरे पादप। इनसे आहार प्राप्त करने वाले प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या तुलनात्मक रूप से कम होती है, और इसी क्रम में द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या में भी क्रमशः ह्रास होता जाता है। परिणामस्वरूप, एक सीधे पिरामिड की आकृति प्राप्त होती है, जिसे संख्या पिरामिड कहा जाता है।

उदाहरण स्वरूप, घास के मैदान में पारिस्थितिक तंत्र की स्थिति में, हरे पादप या घास सबसे निचला आधार बनाते हैं और इनकी संख्या सबसे अधिक होती है। इनके ऊपर आश्रित शाकाहारी जंतु, जैसे कि खरगोश या हिरन, इनसे कम संख्या में होते हैं। इन पर आश्रित मांसाहारी जंतु, जैसे शेर या लोमड़ी, और भी कम संख्या में होते हैं।

इसके विपरीत, एक वन पारिस्थितिक तंत्र में हरे वृक्षों की संख्या अपेक्षाकृत कम होती है, लेकिन उन पर आश्रित चिड़ियाँ, कीट-पतंगे और सूक्ष्म जीवाणु असंख्य होते हैं। एक ही पेड़ पर अनेक जीव निवास कर सकते हैं। इस स्थिति में जब मूल उत्पादकों से लेकर शीर्ष उपभोक्ताओं तक संख्या बढ़ती है, तो संख्या पिरामिड उल्टा हो जाता है, जिसे उल्टे पिरामिड के रूप में दर्शाया जाता है।

जीवभार या बायोमास पिरामिड (Biomass Pyramid)

किसी पारिस्थितिक तंत्र में प्रति इकाई क्षेत्र या आयतन में पाए जाने वाले सभी जीवित प्राणियों के शुष्क भार को प्रदर्शित करने वाले पिरामिड को बायोमास पिरामिड कहा जाता है। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में सबसे अधिक जीवभार मौलिक उत्पादकों का होता है। जैसे-जैसे आहार श्रृंखला ऊपर की ओर बढ़ती है, प्रत्येक पोषण स्तर पर जीवभार में क्रमशः कमी होती जाती है।

उदाहरण के लिए, एक वन तंत्र में हरे वृक्षों का जीवभार सबसे अधिक होता है। उन पर आश्रित प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, जैसे हिरन या बंदर, अपेक्षाकृत कम जीवभार रखते हैं। इसी क्रम में, मांसाहारी जीवों जैसे बाघ या तेंदुआ, और भी कम जीवभार के साथ शीर्ष पर होते हैं। इस कारण वन पारिस्थितिक तंत्र का बायोमास पिरामिड सदैव सीधा होता है।

वहीं, जलीय पारिस्थितिक तंत्र की स्थिति भिन्न होती है। इसमें प्लवक (प्लैंकटन) एवं डायाटम जैसे मौलिक उत्पादकों का जीवभार सबसे कम होता है, जबकि इन पर आश्रित शाकाहारी मछलियों का जीवभार अपेक्षाकृत अधिक होता है। शीर्ष पर स्थित मांसाहारी मछलियाँ, जैसे शार्क, उच्चतम जीवभार रखती हैं। इस कारण जलीय पारिस्थितिक तंत्र में बायोमास पिरामिड उल्टा होता है।

ऊर्जा पिरामिड (Energy Pyramid)

ऊर्जा पिरामिड पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह को दर्शाने वाला सबसे विश्वसनीय और स्थायी चित्रण है। आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषण स्तर पर जीव केवल लगभग 10 प्रतिशत ऊर्जा को ही अपने शरीर-भार में रूपांतरित कर पाते हैं। शेष ऊर्जा उष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है या जीवन-क्रियाओं में व्यय हो जाती है।

इस नियम के आधार पर, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में सबसे अधिक ऊर्जा मौलिक उत्पादकों, अर्थात् हरे पादपों, में निहित होती है। इसके ऊपर स्थित प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता उस ऊर्जा का केवल एक अंश प्राप्त करते हैं। द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ताओं में ऊर्जा की मात्रा क्रमशः और कम होती जाती है।

इसलिए, ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा होता है, अर्थात् इसका नीचे का आधार चौड़ा होता है और ऊपरी स्तर क्रमशः संकुचित होते हैं। यह पिरामिड ऊर्जा की क्षयकारी प्रकृति को प्रतिबिंबित करता है और स्पष्ट करता है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा एक दिशा में प्रवाहित होती है और कभी पुनः प्राप्त नहीं होती।

पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह (Energy Flow in Ecosystem)

पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवेश, परिवर्तन और वितरण पूरी तरह से ऊष्मागतिकी के नियमों (Laws of Thermodynamics) पर आधारित होता है। संपूर्ण पारिस्थितिकीय व्यवस्था की प्राथमिक ऊर्जा स्रोत केवल सूर्य होता है।

सौर विकिरण से प्राप्त कुल ऊर्जा का मात्र 1 प्रतिशत भाग ही हरे पादप अपने भीतर प्रकाश-संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा संचित कर पाते हैं। यही रासायनिक ऊर्जा आगे चलकर समस्त जीवमंडलीय जैविक पदार्थों में समाहित होकर बायोमास (जीवभार) का निर्माण करती है। यद्यपि यह मात्रा अल्प प्रतीत होती है, फिर भी यह जैवमंडल के समस्त जीवित घटकों के लिए पर्याप्त होती है।

हरे पादप सूर्य से प्राप्त इस ऊर्जा को रासायनिक स्वरूप में रूपांतरित करते हैं, किंतु इस रासायनिक ऊर्जा का एक बड़ा अंश पादपों द्वारा श्वसन क्रिया में उपयोग हो जाता है और उष्मा के रूप में वायुमंडल में विलीन हो जाता है। शेष ऊर्जा पौधों में भंडारित रहती है जो कि पोषण स्तर के अगले घटकों, अर्थात् प्राथमिक उपभोक्ताओं (शाकाहारी जीवों) को आहार के माध्यम से प्राप्त होती है।

जब शाकाहारी जीव, जैसे कि हिरन या गाय, इन पादपों का भक्षण करते हैं, तो उन्हें पादपों में संचित रासायनिक ऊर्जा का एक अंश प्राप्त होता है। यह जीव, प्राप्त ऊर्जा का केवल लगभग 10 प्रतिशत ही अपने शरीर में संचित कर पाते हैं। जब इन शाकाहारी जीवों का मांसाहारी जीव जैसे शेर या भेड़िया द्वारा भक्षण किया जाता है, तो वही ऊर्जा पुनः स्थानांतरित होती है, लेकिन इस बार भी केवल 10 प्रतिशत ऊर्जा ही संचित होती है।

इस प्रकार, ऊर्जा प्रवाह एक ही दिशा में होता है—नीचे से ऊपर, अर्थात् प्राथमिक उत्पादक से लेकर शीर्ष उपभोक्ता तक, और यह पुनः उपयोग के लिए वापस नहीं लौटती। इसी कारण ऊर्जा प्रवाह को अरेखीय और एकदिशीय (Unidirectional) माना जाता है।

पारिस्थितिक तंत्र में पोषक तत्वों का चक्रीय प्रवाह (Cyclic Flow of Nutrients in Ecosystem)

पारिस्थितिक तंत्र में केवल ऊर्जा प्रवाह ही नहीं होता, बल्कि रासायनिक तत्वों का भी निरंतर पुनर्चक्रण होता रहता है। इस प्रक्रिया को भू-रासायनिक चक्र (Geochemical Cycle) कहते हैं। जब यह चक्र स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल को सम्मिलित करते हुए जैविक और अजैविक घटकों के बीच तत्वों के स्थानांतरण को दर्शाता है, तो इसे भू-जैवरासायनिक चक्र (Biogeochemical Cycle) कहा जाता है।

इस चक्र में, अजैविक रूप में विद्यमान रासायनिक तत्व, जैसे—कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, जल, आदि—जैविक रूप में रूपांतरित होकर पादपों और अन्य जीवों के शरीर का अविभाज्य अंग बन जाते हैं। यह प्रक्रिया तब संपन्न होती है जब शैलों के अपक्षय (Weathering) और अपरदन (Erosion) के द्वारा प्राप्त खनिज तत्व तथा वर्षा द्वारा वायुमंडल से आए तत्व, मृदा में संचित हो जाते हैं।

हरे पादप अपनी जड़ों द्वारा इन पोषक तत्वों को घोल रूप में शोषित करते हैं। इस क्रिया को जड़-परासरण (Root Osmosis) कहा जाता है। यह प्रक्रिया इन तत्वों को पौधों के भीतर प्रवेश कराकर, उन्हें उनके शारीरिक विकास एवं प्रकाश-संश्लेषणीय क्रियाओं में उपयोगी बनाती है।

इन पौधों से ये पोषक तत्व पोषण श्रृंखला के माध्यम से अन्य जीवों में स्थानांतरित होते हैं और अंततः जब जीव मृत होते हैं, तब अपघटक सूक्ष्मजीव उन्हें विघटित कर पुनः अजैविक तत्वों में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार, पोषक तत्वों की यह चक्रीय व्यवस्था अनवरत रूप से पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता एवं निरंतरता को सुनिश्चित करती है।

पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता (Productivity of Ecosystem)

पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता का आशय उस ऊर्जा की मात्रा से है जो प्रथम पोषण स्तर पर स्वपोषी पौधों द्वारा प्रकाश-संश्लेषण एवं अन्य रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा संग्रहीत की जाती है। दूसरे शब्दों में, यह उस परिकलित ऊर्जा को दर्शाता है जो पौधों द्वारा उत्पादित कर विभिन्न पोषण स्तरों में स्थानांतरित होती है।

इस उत्पादकता के निम्नलिखित चार प्रमुख सोपान माने गए हैं—

1. सकल प्राथमिक उत्पादकता (Gross Primary Productivity – GPP)

सकल प्राथमिक उत्पादकता से तात्पर्य है—प्रथम पोषण स्तर पर हरे पौधों द्वारा उत्पादित कुल रासायनिक ऊर्जा, जिसमें वह ऊर्जा भी शामिल होती है जो पौधे स्वतः अपनी श्वसन प्रक्रिया में उपयोग करते हैं। यह पूरी प्रक्रिया प्रकाश-संश्लेषण की कुल दर को दर्शाती है।

2. शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता (Net Primary Productivity – NPP)

यह वह ऊर्जा है जो सकल प्राथमिक उत्पादकता में से श्वसन में उपयोग की गई ऊर्जा को घटाने के पश्चात पादपों में शेष बची ऊर्जा के रूप में संग्रहीत रहती है। यही ऊर्जा आगे के पोषण स्तरों पर उपभोक्ताओं को स्थानांतरित होती है।

3. सामुदायिक उत्पादकता (Community Productivity)

यह उस दर (Rate) को दर्शाती है, जिससे किसी पारिस्थितिक तंत्र में जैविक पदार्थों का संचय होता है। यह सम्पूर्ण पादप समुदाय के उत्पादन की दर को प्रतिबिंबित करती है।

4. गौण उत्पादकता (Secondary Productivity)

यह ऊर्जा संचयन की दर है जो उपभोक्ता जीवों में खाद्य के माध्यम से स्थानांतरित ऊर्जा को नवीन जीवभार के रूप में संग्रह करने पर आधारित होती है। अर्थात् यह शाकाहारी एवं मांसाहारी जीवों द्वारा प्राप्त ऊर्जा का वह भाग है जो उनके शरीर में भंडारित होता है।

पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक (Factors Determining Ecological Productivity)

- सौर ऊर्जा की उपलब्धता — स्वपोषी पौधों को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है, जो जितना अधिक उपलब्ध होगा, प्रकाश-संश्लेषण की दर उतनी ही अधिक होगी।

- सौर ऊर्जा को बायोमास में परिवर्तित करने की दक्षता (Efficiency) — यह क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि कोई पादप प्राप्त ऊर्जा को कितनी मात्रा में जैविक पदार्थों में बदल सकता है।

प्राथमिक उत्पादकता (Primary Productivity)

प्राथमिक उत्पादकता और सौर ऊर्जा की उपलब्धता के बीच एक धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। जैसे-जैसे सौर ऊर्जा की मात्रा में वृद्धि होती है, वैसे ही प्राथमिक उत्पादकता भी बढ़ती है और इसके घटने पर उत्पादकता में ह्रास होता है।

विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर सूर्य की किरणें कम तीव्र हो जाती हैं, जिससे प्राथमिक उत्पादकता में निरंतर कमी आती है।

पर्वतीय क्षेत्रों की ओर जाने पर तापमान में गिरावट और प्रकाश-संश्लेषण की दर में कमी से उत्पादकता घट जाती है।

आर्द्र क्षेत्रों से शुष्क क्षेत्रों की ओर परिवर्तन होने पर जल की कमी और वनस्पति घनत्व में ह्रास के कारण भी उत्पादकता में कमी आती है।

ई. पी. ओडम द्वारा उत्पादकता के तीन स्तर (E.P. Odum’s Productivity Classification)

- उच्च उत्पादकता वाले क्षेत्र – इनमें उष्ण कटिबंधीय एवं शीतोष्ण आर्द्र वन, जलोढ़ मैदान, तथा छिछले जल क्षेत्र (जैसे—नदी डेल्टा, लैगून आदि) सम्मिलित हैं।

- मध्यम उत्पादकता वाले क्षेत्र – इसमें घास के मैदान, छिछली झीलें और व्यापक कृषि क्षेत्र आते हैं।

- निम्न उत्पादकता वाले क्षेत्र – हिमाच्छादित क्षेत्र, रेगिस्तानी प्रदेश, तथा गहरे सागरीय क्षेत्र, जहाँ ऊर्जा और पोषक तत्वों की उपलब्धता अत्यंत सीमित होती है।

अनुक्रम (Succession)

अनुक्रम से आशय पादप समुदाय अथवा पारिस्थितिक तंत्र में समयानुसार एक निश्चित दिशा में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों की समग्र प्रक्रिया से होता है। जब किसी स्थायी आवास (Habitat) में पर्यावरणीय दशाएँ अनुकूल होती हैं, तब वहाँ पर वनस्पति समुदाय का विकास चरणबद्ध रूप में होता है। इस क्रमिक विकास को पाँच प्रमुख प्रावस्थाओं (Sequential Phases) में विभाजित किया जाता है, जो निम्नलिखित हैं:

1. वनस्पतिविहीन प्रावस्था (Phase of Nudation)

इस अवस्था में क्षेत्र पूरी तरह वनस्पतिरहित होता है। इसका कारण प्राकृतिक या मानवीय गतिविधियों जैसे—हिमानीकरण, लावा प्रवाह, या मानवजनित क्षति हो सकता है। यह वह प्रारंभिक स्थिति होती है जहाँ से अनुक्रम का विकास आरंभ होता है।

2. प्रजनन की प्रावस्था (Phase of Migration)

इस चरण में अन्य क्षेत्रों से बीज, बीजाणु या जीवाणुओं का प्रवासन (Migration) वनस्पतिविहीन क्षेत्र में होता है। यह प्रक्रिया वायु, जल, जीवों द्वारा अथवा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से होती है।

3. सुस्थिति की प्रावस्था (Phase of Ecesis)

बीजों या बीजाणुओं का अंकुरण प्रारंभ होता है तथा नवपादपों की वृद्धि आरंभ होती है। ये पौधे स्थानीय पर्यावरण के साथ अनुकूलन कर स्थायीत्व प्राप्त करते हैं।

4. प्रतिक्रिया की प्रावस्था (Phase of Reaction)

पौधों के विकास से क्षेत्र में भौतिक एवं जैविक परिवर्तनों की प्रक्रिया आरंभ होती है। इस चरण में पौधों के बीच प्रतिस्पर्धा, संसाधनों का दोहन तथा पर्यावरण पर प्रभाव उत्पन्न होता है।

5. स्थिरीकरण की प्रावस्था (Phase of Stabilization)

यह चरण तब आता है जब वनस्पतियों एवं पर्यावरण के मध्य एक संतुलन स्थापित हो जाता है और एक स्थायी वनस्पति समुदाय (Climax Community) निर्मित हो जाता है।

क्रमक (Sere)

एक वनस्पति समुदाय से दूसरे वनस्पति समुदाय में होने वाले क्रमिक परिवर्तन की संक्रमण अवस्थाओं को क्रमक कहा जाता है। जब यह क्रमिक प्रक्रिया चरम स्थिति प्राप्त कर लेती है, तब उस अवस्था को चरम वनस्पति (Climax Vegetation) या जलवायु चरम (Climatic Climax) कहा जाता है। इस पर विशेष रूप से जलवायु परिस्थितियाँ प्रभावी होती हैं।

अनुक्रम के प्रकार (Types of Succession)

(i) प्राथमिक अनुक्रम (Primary Succession)

इस अनुक्रम की प्रक्रिया उन क्षेत्रों में होती है जहाँ पूर्व में कभी भी कोई वनस्पति नहीं रही होती है। ऐसे क्षेत्र निम्नलिखित हो सकते हैं:

- नव निर्मित लावा क्षेत्र

- बालुकास्तूप (Sand Dunes)

- नये जलोढ़ मैदान

- मानवजनित मलबा टीले

- उभरे समुद्री तल

यह प्रक्रिया अत्यंत धीमी गति से होती है क्योंकि यह शून्य से वनस्पति समुदाय की ओर बढ़ती है।

(ii) द्वितीयक अनुक्रम (Secondary Succession)

इस अनुक्रम की प्रक्रिया उन क्षेत्रों में होती है जहाँ पहले वनस्पति विद्यमान थी परंतु किसी प्राकृतिक या मानवीय कारण से वह नष्ट हो गई है। यह प्रक्रिया अपेक्षाकृत तेज गति से होती है। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हो सकते हैं:

- वन-आग, बाढ़, सूखा, तूफान

- लावा प्रवाह या हिमानीकरण

- अत्यधिक चराई, भूमि उपयोग परिवर्तन

पारिस्थितिकीय अनुक्रम की विशेषताएँ (Characteristics of Ecological Succession)

- जैविक जटिलता में वृद्धि – वनस्पति समुदाय की विविधता तथा स्तरों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती है।

- संरचना एवं उत्पादकता में वृद्धि – पारिस्थितिक तंत्र की ऊर्जा धारिता एवं प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग की दक्षता बढ़ती है।

- मृदा की परिपक्वता – मृदा में ह्यूमस की मात्रा, जलधारण क्षमता तथा उपजाऊपन में वृद्धि होती है।

- जनसंख्या स्थिरता – जीवों की संख्या में सापेक्षिक संतुलन, नियमितता तथा संरचनात्मक स्थिरता उत्पन्न होती है।

पारिस्थितिकीय निकेत (Ecological Niche)

‘पारिस्थितिकीय निकेत‘ की संकल्पना का सैद्धांतिक प्रतिपादन सर्वप्रथम जे. ग्रिनैल ने 1917 ई॰ में किया, और यह अवधारणा आज पारिस्थितिकी का एक fundamental अंग मानी जाती है। किसी प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में वनस्पति एवं जंतु प्रजातियों की बहुलता विद्यमान होती है; प्रत्येक प्रजाति भोजन अर्जित करने हेतु विशिष्ट व्यवहार अपनाती है और इस कारण वह केवल उस स्थान में निवास करती है, जहाँ उसके अस्तित्व के लिये आवश्यक पर्यावरणीय दशाएँ उपलब्ध हों। ऐसे विशिष्ट स्थान को पारिस्थितिकीय निकेत कहा जाता है। किसी निकेत की primary विशेषता यह है कि उसमें दूसरी प्रजाति सफलतापूर्वक नहीं पनप सकती; यदि एक से अधिक प्रजाति एक ही निकेत पर अधिकार जमाने का प्रयास करे, तो प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होती है और अधिक सक्षम प्रजाति अन्य प्रजातियों को विस्थापित कर देती है। इसलिए किसी एक तंत्र में अनेक पृथक‑पृथक निकेत सह‑अस्तित्व में रह सकते हैं।

पारिस्थितिकीय निकेत किसी प्रजाति की पर्यावरण में स्थिति तथा functional भूमिका का सूचक है; इसमें प्रजाति द्वारा उपयोग किये जाने वाले संसाधनों का स्वरूप, उनके उपयोग की विधि व कालक्रम, तथा सह‑अवस्थित प्रजातियों से इसकी अंतःक्रिया सम्मिलित होती है। प्राकृतिक संसाधन प्राप्त करने के नये उपायों एवं कालिक अंतराल के चलते निकेतों में सतत परिवर्तन होते रहते हैं।

पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता उस निकेत‑विविधता पर निर्भर करती है; निकेतों की विविधता जितनी अधिक होगी, तंत्र उतना ही stable एवं resilient रहेगा, क्योंकि ऊर्जा के प्रवाह‑मार्ग विस्तृत होंगे और जनसंख्या‑उतार‑चढ़ाव न्यूनतम रहेंगे। यदि कुछ प्रजातियाँ विलुप्त हो जाती हैं, तो तंत्र में असंतुलन उत्पन्न हो सकता है।

किसी तंत्र के निकेतों में प्रजाति‑संख्या उपलब्ध संसाधनों के प्रकार व मात्रा पर आश्रित होती है; संसाधनों की प्रचुरता अधिक प्रजातियाँ वहन कर सकती है, जबकि न्यून संसाधन प्रजाति‑संख्या को सीमित करते हैं। जब किसी निकेत में प्रजातियों की संख्या बढ़ती है, तो औसत निकेत‑चौड़ाई कम हो जाती है और संसाधन‑अभाव प्रकट होने लगता है। अपेक्षया अधिक प्रभावशाली (Dominant) प्रजातियों के निकेत प्रायः विस्तृत होते हैं, क्योंकि उन्होंने विशिष्ट परिस्थितियों के प्रति उच्च adaptive दक्षता विकसित कर ली होती है। यदि किसी तंत्र में निकेत‑परिमाण सिमट जाए, तो विस्तृत‑निकेत वाले तंत्रों में अन्य प्रजातियों का समावेश भी सम्भव हो जाता है, जिससे सामुदायिक संरचना में significant परिवर्तन आ सकते हैं।