राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएँ

वर्षा की कमी की स्थिति में भूमि को कृत्रिम साधनों के माध्यम से जल उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को सिंचाई के रूप में जाना जाता है। सिंचाई को आधारभूत अवसंरचना का एक मौलिक अंग माना जाता है।

योजनाबद्ध विकास के कई दशकों के उपरांत भी, राजस्थान आधारभूत संरचना के दृष्टिकोण से भारत के अन्य राज्यों की तुलना में अपेक्षाकृत पिछड़ा हुआ है। राज्य की कृषि योग्य भूमि का लगभग दो-तिहाई हिस्सा अपनी जल आवश्यकताओं के लिए पूर्ण रूप से वर्षा पर आश्रित रहता है।

शुष्क कृषि

वर्षा पर आधारित क्षेत्रों में मृदा की नमी को संरक्षित रखते हुए की जाने वाली कृषि पद्धति को शुष्क कृषि की संज्ञा दी जाती है। भारत में नहरों का कुल विस्तार विश्व में सर्वाधिक है, और सिंचित क्षेत्रफल भी अधिकतम है। तथापि, यह हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपर्याप्त है।

राजस्थान के कुल सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक अंश श्रीगंगानगर जिले में पाया जाता है, जबकि न्यूनतम अंश राजसमंद जिले में स्थित है। कुल कृषि क्षेत्र के सर्वाधिक भाग पर सिंचाई श्रीगंगानगर जिले में होती है, तथा सबसे कम चूरू जिले में। राजस्थान एक कृषि-प्रधान राज्य है, जहाँ की अधिकांश जनसंख्या अपने जीवन-यापन के लिए कृषि पर निर्भर करती है। कृषि का विकास सिंचाई की उपलब्धता पर अत्यंत निर्भर है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में मरुस्थल का विस्तार है। मानसून की अनिश्चितता के कारण ‘कृषि मानसून का जुआ’ की उक्ति कई बार चरितार्थ होती है।

राजस्थान की नवीनतम जल नीति के मसौदे को 2022 में सार्वजनिक परामर्श के लिए प्रस्तुत किया गया, जिसमें एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन और सतत उपयोग पर बल दिया गया है, जो 17 फरवरी 2010 की नीति का स्थान लेगी।

सिंचाई के साधन

अप्रैल 1978 से सिंचाई के साधनों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

लघु सिंचाई साधन: वे साधन जिनसे 2,000 हेक्टेयर तक सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है।

मध्यम सिंचाई साधन: वे साधन जिनसे 2,000 हेक्टेयर से अधिक परंतु 10,000 हेक्टेयर से कम सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है।

वृहत् सिंचाई साधन: वे साधन जिनसे 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है।

राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख स्रोत

आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार, राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख स्रोत इस प्रकार हैं:

कुएँ एवं नलकूप (ट्यूबवेल): ये राजस्थान में सिंचाई के प्राथमिक साधन हैं। कुल सिंचित भूमि का लगभग 66% भाग कुओं एवं नलकूपों के माध्यम से सिंचित होता है। कुओं एवं नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जयपुर जिले में की जाती है, जिसके पश्चात् अलवर का स्थान आता है।

नहरें: राजस्थान में नहरों के माध्यम से कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 33% भाग सिंचित किया जाता है। नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई श्रीगंगानगर जिले में होती है।

तालाब: तालाबों से होने वाली सिंचाई कुल सिंचित क्षेत्र के लगभग 0.6% भाग तक सीमित है। तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई भीलवाड़ा में होती है, तथा दूसरा स्थान उदयपुर का है। राजस्थान के दक्षिणी एवं दक्षिणी-पूर्वी भागों में तालाबों से सिंचाई का प्रचलन अधिक है।

अन्य साधन: अन्य साधनों के अंतर्गत नदी-नालों का जल सिंचाई हेतु प्रयुक्त होता है। इन साधनों से कुल सिंचित क्षेत्र के 0.3% भाग में सिंचाई की जाती है।

भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट 2023

राजस्थान के भूजल मूल्यांकन हेतु पंचायत समिति खंड (ब्लॉक) को मूल्यांकन इकाई माना गया है। 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में कुल 302 ब्लॉक हैं। इनमें से 219 (लगभग 72.5%) ब्लॉक ‘अति-दोहित‘ यानी ‘डार्क ज़ोन’ की श्रेणी में आ चुके हैं, जो भूजल की गंभीर स्थिति को दर्शाता है। केवल 38 ब्लॉक ही ‘सुरक्षित’ श्रेणी में हैं। ‘अर्ध-संकटग्रस्त‘ (Semi-Critical) ब्लॉकों की संख्या 20 है, तथा ‘संकटग्रस्त‘ (Critical) ब्लॉकों की संख्या 22 है। प्रदेश के जिन जिलों के अधिकांश ब्लॉक्स को सुरक्षित माना गया है, उनमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले प्रमुख हैं।

राजस्थान सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान (IMTI)

कोटा में स्थित राजस्थान सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (USAID) के सहयोग से अगस्त 1984 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई एवं कृषि विभाग के कर्मचारियों, अधिकारियों तथा कृषक समुदाय को जल के समुचित उपयोग एवं कृषि संबंधी ज्ञान हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना है।

राजस्थान की प्रमुख बहुउद्देश्यीय परियोजनाएँ

पं. जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं को ‘आधुनिक भारत के मंदिर’ की संज्ञा दी थी।

1. चम्बल नदी घाटी परियोजना

चम्बल परियोजना का कार्य 1952-54 में आरंभ हुआ। यह राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है, जिसमें दोनों राज्यों की हिस्सेदारी 50-50 प्रतिशत की है।

क. गांधीसागर बांध: इस बांध का निर्माण 1960 में मध्य प्रदेश की भानुपुरा तहसील में किया गया। यह चौरासीगढ़ से 8 किलोमीटर पूर्व एक घाटी में स्थित है। इससे दो नहरें निकाली गई हैं:

बाईं नहर: बूंदी तक जाकर मेज नदी में मिलती है।

दांयी नहर: पार्वती नदी को पार कर मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है। यहाँ गांधी सागर विद्युत स्टेशन भी स्थापित है।

ख. राणा प्रताप सागर बांध: यह बांध गांधी सागर बांध से 48 किलोमीटर आगे चित्तौड़गढ़ में चूलिया जलप्रपात के निकट रावतभाटा नामक स्थान पर 1970 में निर्मित किया गया।

ग. जवाहर सागर बांध: इसे कोटा बांध के नाम से भी जाना जाता है। यह राणा प्रताप सागर बांध से 38 किलोमीटर आगे कोटा के बोरावास गाँव में स्थित है। यहाँ एक विद्युत शक्ति गृह भी निर्मित किया गया है।

घ. कोटा बैराज: यह कोटा शहर के समीप निर्मित है। इसमें से दो नहरें निकलती हैं:

दायीं नहर: पार्वती व परवन नदी को पार करके मध्य प्रदेश में चली जाती है।

बायीं नहर: कोटा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर और करौली जिलों में जलापूर्ति करती है।

2. भाखड़ा नांगल परियोजना

भाखड़ा नांगल परियोजना भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। यह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसमें राजस्थान का हिस्सा 15.2% (विद्युत एवं जल दोनों में) है। हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी केवल जल विद्युत उत्पादन तक सीमित है। सर्वप्रथम पंजाब के गवर्नर सर लुईस डैन ने सतलज नदी पर बांध बनाने का विचार प्रस्तुत किया था। इस बांध का निर्माण 1946 में आरंभ हुआ और 1962 में इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया। यह भारत के सर्वाधिक ऊँचे बांधों में से एक है। भाखड़ा बांध के जलाशय को गोबिंद सागर के नाम से जाना जाता है। यह 518 मीटर लंबा, 9.1 मीटर चौड़ा और 220 मीटर ऊँचा है।

इस परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित संरचनाएँ हैं:

क. भाखड़ा बांध: इसका निर्माण हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलज नदी पर भाखड़ा नामक स्थान पर किया गया है। इसके जलाशय का नाम गोबिंद सागर है। इस बांध को देखकर पं. जवाहरलाल नेहरू ने इसे ‘चमत्कारिक विराट वस्तु’ की संज्ञा दी और बहुउद्देश्यीय नदी घाटी परियोजनाओं को ‘आधुनिक भारत का मंदिर’ कहा।

ख. नांगल बांध: यह बांध 1952 में बनकर तैयार हुआ। यह सतलज नदी पर भाखड़ा बांध से 13 किलोमीटर नीचे की ओर नांगल (रोपड़, पंजाब) में बनाया गया है। इससे 64 किलोमीटर लंबी एक नहर निकाली गई है जो अन्य नहरों को जलापूर्ति करती है।

ग. भाखड़ा मुख्य नहर: यह नांगल बांध से निकाली गई है और पंजाब, हरियाणा व राजस्थान को सिंचाई सुविधा प्रदान करती है। भाखड़ा नहर प्रणाली का निर्माण 1954 में पूर्ण हुआ।

इसके अतिरिक्त, इस परियोजना से सरहिंद नहर, सिरसा नहर, नरवाणा नहर और बिस्त दोआब नहर निकाली गई हैं। इस परियोजना से राज्य में सर्वाधिक सिंचाई हनुमानगढ़ जिले में होती है तथा चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनूं व बीकानेर जिलों को विद्युत की प्राप्ति होती है।

3. व्यास परियोजना

यह सतलज, रावी व व्यास नदियों के जल का उपयोग करने हेतु पंजाब, राजस्थान और हरियाणा की एक संयुक्त परियोजना है। इसमें व्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित दो प्रमुख बांध बनाए गए हैं:

1. पंडोह बांध: यह पंडोह (हिमाचल प्रदेश में मंडी कस्बे से 21 किमी दूर) नामक स्थान पर स्थित है। इस बांध से व्यास-सतलज लिंक नहर निकालकर देहर (हिमाचल प्रदेश) नामक स्थान पर 990 मेगावाट का विद्युत गृह स्थापित किया गया है।

2. पोंग बांध: यह कांगड़ा जिले के पोंग नामक स्थान पर (हिमाचल प्रदेश) निर्मित किया गया है। राजस्थान को रावी-व्यास नदियों के जल में अपने हिस्से का सर्वाधिक जल इसी बांध से प्राप्त होता है। पोंग बांध का मुख्य उद्देश्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना को शीतकाल में जल की आपूर्ति बनाए रखना है। इसी बांध पर 390 मेगावाट का विद्युत गृह स्थापित है।

राजस्थान को देहर विद्युत गृह से 20% व पोंग विद्युत गृह से 59% विद्युत प्राप्त होती है तथा इंदिरा गांधी नहर परियोजना को जल उपलब्ध होता है।

व्यास-सतलज लिंक परियोजना (BSLP): भाखड़ा व नांगल बांध में पानी की आपूर्ति बनाए रखने एवं व्यास नदी के अतिरिक्त जल को उपयोग में लाने हेतु पंडोह बांध से यह लिंक नहर निकाली गई है।

रावी-व्यास जल विवाद: जल के बँटवारे के लिए 1953 में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश राज्यों के मध्य एक समझौता हुआ, जिसमें सभी राज्यों के लिए जल की अलग-अलग मात्रा निर्धारित की गई। परंतु इसके पश्चात् भी यह विवाद समाप्त नहीं हुआ। तब सन् 1985 में राजीव गांधी-लोंगोवाल समझौते के अंतर्गत न्यायमूर्ति इराडी की अध्यक्षता में ‘इराडी आयोग’ का गठन किया गया। इस आयोग ने राजस्थान के लिए 86 लाख एकड़ घन फीट (MAF) जल की मात्रा निर्धारित की है।

4. माही-बजाज सागर परियोजना

यह राजस्थान एवं गुजरात की एक संयुक्त परियोजना है। वर्ष 1966 में हुए समझौते के अनुसार, इसमें राजस्थान का हिस्सा 45% व गुजरात का हिस्सा 55% है, किंतु इससे उत्पादित होने वाली संपूर्ण विद्युत (100%) राजस्थान को प्राप्त होती है। इस परियोजना में गुजरात के पंचमहल जिले में माही नदी पर कड़ाना बांध का निर्माण किया गया है। इसी परियोजना के अंतर्गत बांसवाड़ा के बोरखेड़ा गाँव में माही बजाज सागर बांध स्थित है। इसके अतिरिक्त, यहाँ 2 नहरें, 2 विद्युत गृह, 2 लघु विद्युत गृह तथा 1 कागदी पिक-अप बांध निर्मित है। 1983 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसमें जल प्रवाहित किया। इस परियोजना से डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिलों की कुछ तहसीलों को जलापूर्ति होती है।

कागदी पिक-अप बांध का निर्माण माही बजाज सागर परियोजना के द्वितीय चरण में माही बजाज सागर बांध के नीचे बांसवाड़ा में ही किया गया है। इस बांध से दो नहरें, दायीं- भीखाभाई सागवाड़ा नहर (71.72 किमी लंबी) व बायीं- आनंदपुरी-भूकिया नहर (26.12 किमी लंबी), निकाली गई हैं।

वृहत् परियोजनाएँ

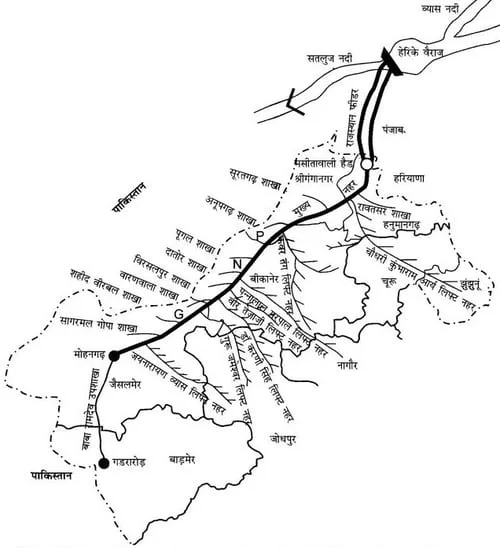

1. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (IGNP)

यह परियोजना पूर्ण होने पर विश्व की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक होगी। इसे प्रदेश की ‘जीवन रेखा’ अथवा ‘मरुगंगा’ भी कहा जाता है। पूर्व में इसका नाम ‘राजस्थान नहर’ था, जिसे 2 नवंबर 1984 को परिवर्तित कर ‘इन्दिरा गांधी नहर परियोजना’ कर दिया गया। बीकानेर के इंजीनियर कंवर सेन ने 1948 में भारत सरकार के समक्ष ‘बीकानेर राज्य में पानी की आवश्यकता’ विषय पर एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। IGNP का मुख्यालय (बोर्ड) जयपुर में स्थित है।

इस नहर के निर्माण का मुख्य उद्देश्य रावी-व्यास नदियों के जल से राजस्थान को आवंटित 8.6 मिलियन एकड़ फीट जल का उपयोग करना है। नहर निर्माण हेतु सर्वप्रथम फिरोजपुर में सतलज एवं व्यास नदियों के संगम पर 1952 में हरिके बैराज का निर्माण किया गया। हरिके बैराज से बाड़मेर के गडरा रोड तक नहर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।

नहर निर्माण कार्य का शुभारंभ तत्कालीन गृहमंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंत ने 31 मार्च 1958 को किया। 11 अक्टूबर 1961 को इससे सिंचाई प्रारंभ हो गई, जब तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने नहर की नौरंगदेसर वितरिका में जल प्रवाहित किया।

उद्गम और संरचना: इस नहर का उद्गम पंजाब में फिरोजपुर के निकट सतलज-व्यास नदियों के संगम पर बने हरिके बैराज से होता है। IGNP के दो प्रमुख भाग हैं। प्रथम भाग ‘राजस्थान फीडर’ कहलाता है, जिसकी लंबाई 204 किमी (170 किमी पंजाब व हरियाणा में + 34 किमी राजस्थान में) है। यह हरिके बैराज से हनुमानगढ़ के मसीतावाली हेड तक विस्तृत है। नहर के इस भाग में जल का दोहन नहीं होता है।

मुख्य नहर: IGNP का दूसरा भाग मुख्य नहर है, जिसकी लंबाई 445 किमी है। यह मसीतावाली से जैसलमेर के मोहनगढ़ कस्बे तक विस्तृत है। इस प्रकार, IGNP की कुल लंबाई 649 किमी है। इसकी वितरिकाओं की कुल लंबाई 9060 किमी है।

निर्माण के चरण: IGNP के निर्माण के प्रथम चरण में राजस्थान फीडर, सूरतगढ़, अनूपगढ़ और पूगल शाखा का निर्माण हुआ। इसके साथ-साथ 3075 किमी लंबी वितरक नहरों का निर्माण भी किया गया। राजस्थान फीडर का निर्माण कार्य सन् 1975 में पूर्ण हुआ। नहर निर्माण के द्वितीय चरण में 256 किमी लंबी मुख्य नहर और 5112 किमी लंबी वितरक प्रणाली का लक्ष्य रखा गया। नहर का द्वितीय चरण बीकानेर के पूगल क्षेत्र के सतासर गाँव से प्रारंभ हुआ और जैसलमेर के मोहनगढ़ कस्बे में पूर्ण हुआ। इसी कारण मोहनगढ़ कस्बे को IGNP का ‘जीरो पॉइंट’ कहा जाता है।

विस्तार: मोहनगढ़ कस्बे से इसके सिरे से लीलवा व दीघा नामक दो उपशाखाएँ निकाली गई हैं। 256 किमी लंबी मुख्य नहर दिसंबर 1986 में बनकर तैयार हुई, और 1 जनवरी 1987 को तत्कालीन प्रधानमंत्री वी. पी. सिंह ने इसमें जल प्रवाहित किया।

IGNP की कुल सिंचाई का 30% भाग लिफ्ट नहरों से तथा 70% भाग शाखाओं के माध्यम से होता है। रावी-व्यास जल विवाद हेतु गठित इराडी आयोग (1986) के निर्णय के अनुसार राजस्थान को प्राप्त कुल 8.6 MAF जल में से 7.59 MAF जल का उपयोग IGNP के माध्यम से किया जाएगा।

IGNP द्वारा राज्य के 10 जिलों—हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, चूरू, बीकानेर, फलौदी, जोधपुर, नागौर, जैसलमेर एवं बाड़मेर—में सिंचाई हो रही है या होगी। इनमें से सर्वाधिक कमाण्ड क्षेत्र क्रमशः जैसलमेर एवं बीकानेर जिलों का है।

नहर के बायीं ओर का भूभाग ऊँचा होने तथा पानी के स्वतः प्रवाहित न हो पाने के कारण नहर प्रणाली पर लिफ्ट नहरें बनाई गई हैं:

| क्र. सं. | लिफ्ट नहर का पुराना नाम | लिफ्ट नहर का नया नाम | लाभान्वित जिले |

|---|---|---|---|

| 1 | गंधेली (नोहर) साहवा लिफ्ट | चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर | हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनूं |

| 2 | बीकानेर-लूणकरणसर लिफ्ट | कंवरसेन लिफ्ट नहर | श्रीगंगानगर, बीकानेर |

| 3 | गजनेर लिफ्ट नहर | पन्नालाल-बारूपाल लिफ्ट नहर | बीकानेर, नागौर |

| 4 | बांगड़सर लिफ्ट नहर | वीर तेजाजी लिफ्ट नहर | बीकानेर |

| 5 | कोलायत लिफ्ट नहर | डॉ. करणी सिंह लिफ्ट नहर | बीकानेर, जोधपुर |

| 6 | फलौदी लिफ्ट नहर | गुरु जम्भेश्वर लिफ्ट नहर | जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर |

| 7 | पोकरण लिफ्ट नहर | जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर | जैसलमेर, जोधपुर |

| 8 | जोधपुर लिफ्ट नहर | राजीव गांधी लिफ्ट नहर | जोधपुर |

तथ्य:

राजस्थान नहर परियोजना के मौलिक प्रारूप में केवल जल वितरण शाखाओं के निर्माण की योजना थी, लिफ्ट परियोजनाओं की नहीं। 1963 में पहली बार इस योजना में लिफ्ट परियोजनाएँ बनाने का प्रावधान शामिल किया गया, जिसके अंतर्गत 1968 में प्रथम लिफ्ट नहर ‘कंवर सेन लिफ्ट नहर’ का निर्माण आरंभ हुआ।

वीर तेजाजी लिफ्ट नहर इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सबसे छोटी लिफ्ट नहर है।

राजीव गांधी लिफ्ट नहर से जोधपुर शहर तथा मार्ग में आने वाले 158 गाँवों को पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। इसे ‘जोधपुर नगर की जीवन रेखा’ भी कहा जाता है। यह इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सबसे लंबी लिफ्ट नहरों में से एक है।

नहर के दाएँ किनारे से शाखाएँ तथा बाएँ किनारे से लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं, किंतु एकमात्र शाखा ‘रावतसर’ नहर के बाएँ किनारे से निकलती है।

IGNP से 9 प्रमुख शाखाएँ निकाली गई हैं:

1. रावतसर (हनुमानगढ़)

2. सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

3. अनूपगढ़ (अनूपगढ़)

4. पूगल (बीकानेर)

5. चारणवाला (बीकानेर)

6. दातौर (बीकानेर)

7. बिरसलपुर (बीकानेर)

8. शहीद बीरबल (जैसलमेर)

9. सागरमल गोपा (जैसलमेर)

उपशाखाएँ: नहर के अंतिम छोर मोहनगढ़ से दो बड़ी उपशाखाएँ—लीलवा व दीघा—तथा सागरमल गोपा शाखा के अंतिम छोर से गडरा रोड (वर्तमान नाम बाबा रामदेव उपशाखा) भी निकाली गई है।

2. गंग नहर

यह भारत की प्रथम नहर सिंचाई परियोजनाओं में से एक है। बीकानेर के महाराजा गंगासिंह के प्रयासों से सतलज नदी का जल राजस्थान में लाने हेतु 4 दिसंबर 1920 को बीकानेर, बहावलपुर और पंजाब राज्यों के मध्य सतलज नदी घाटी समझौता हुआ। गंग नहर की आधारशिला फिरोजपुर हेडवर्क्स पर 5 सितंबर 1921 को महाराजा गंगासिंह द्वारा रखी गई। 26 अक्टूबर 1927 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने श्रीगंगानगर के शिवपुर हेडवर्क्स पर इसका उद्घाटन किया। यह नहर सतलज नदी से पंजाब के फिरोजपुर के निकट हुसैनीवाला से निकाली गई है। यह श्रीगंगानगर के संखा गाँव में राजस्थान में प्रवेश करती है। मुख्य नहर की लंबाई 129 किमी (112 किमी पंजाब में + 17 किमी राजस्थान में) है।

3. भरतपुर नहर

यह नहर पश्चिमी यमुना की आगरा नहर से निकाली गई है। भरतपुर नरेश ने सन् 1906 में इसका निर्माण कार्य आरंभ करवाया था, जो 1963-64 में पूर्ण हुआ। इसकी कुल लंबाई 28 किमी (16 किमी उत्तर प्रदेश में + 12 किमी राजस्थान में) है, जिससे भरतपुर में जलापूर्ति होती है।

4. गुड़गांव नहर (यमुना लिंक परियोजना)

यह नहर हरियाणा व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसका मुख्य उद्देश्य मानसून काल में यमुना नदी के अतिरिक्त जल का उपयोग करना है। 1966 में इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ और 1985 में पूर्ण हुआ। यह नहर यमुना नदी में उत्तर प्रदेश के ओखला से निकाली गई है और डीग जिले की कामां तहसील के जुरहरा गाँव में राजस्थान में प्रवेश करती है।

5. भीखाभाई सागवाड़ा माही नहर

यह डूंगरपुर जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण परियोजना है, जिसे 2002 में केंद्रीय जल आयोग ने स्वीकृति प्रदान की। इसमें माही नदी पर साइफन का निर्माण कर नहर निकाली गई है, जिससे डूंगरपुर जिले में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है।

6. जाखम परियोजना

यह परियोजना 1962 में प्रारंभ की गई थी। यह चित्तौड़गढ़-प्रतापगढ़ मार्ग पर अनूपपुरा गाँव में स्थित है। यहाँ बना जाखम बांध (81 मीटर) राजस्थान के सर्वाधिक ऊँचाई पर स्थित बांधों में से एक है। इस परियोजना से प्रतापगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों को सिंचाई एवं पेयजल की आपूर्ति होती है, जबकि उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिलों को भी सिंचाई हेतु जल प्राप्त होता है।

7. सिद्धमुख-नोहर परियोजना (राजीव गांधी नोहर परियोजना)

इसका शिलान्यास 5 अक्टूबर 1989 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने भादरा के समीप भिरानी गाँव से किया। इसका उद्देश्य रावी-व्यास नदियों के अतिरिक्त जल का उपयोग करना है। इस परियोजना को यूरोपीय आर्थिक समुदाय से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई। इससे नोहर, भादरा (हनुमानगढ़), तारानगर व सहवा (चूरू) तहसीलों को लाभ मिल रहा है।

8. बीसलपुर परियोजना

यह परियोजना बनास नदी पर टोंक जिले के टोडारायसिंह कस्बे के निकट स्थित है। यह राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजनाओं में से एक है। इसका प्रारंभ 1988-89 में हुआ। इससे अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़, नसीराबाद, जयपुर तथा केकड़ी-सरवाड़ क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति होती है। इसे नाबार्ड (NABARD) के ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष (RIDF) से आर्थिक सहायता प्राप्त होती है।

9. नर्मदा नहर परियोजना

यह गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है। इसमें राजस्थान के लिए 0.50 MAF जल निर्धारित किया गया है। इस जल को उपयोग में लाने के लिए गुजरात के सरदार सरोवर बांध से नर्मदा नहर (458 किमी गुजरात में + 75 किमी राजस्थान में) निकाली गई है। यह नहर सांचौर के सीलू गाँव में राजस्थान में प्रवेश करती है। इस परियोजना में सिंचाई केवल फव्वारा (स्प्रिंकलर) पद्धति से करने का अनिवार्य प्रावधान है, जो जल संरक्षण की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कदम है।

10. ईसरदा परियोजना

बनास नदी के अतिरिक्त जल का उपयोग करने हेतु यह परियोजना सवाई माधोपुर के ईसरदा गाँव में निर्माणाधीन है। इससे सवाई माधोपुर, टोंक और जयपुर जिलों को पेयजल की आपूर्ति की जाएगी।

11. पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP)

यह राजस्थान सरकार की एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसे अब राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा प्राप्त हो चुका है। जनवरी 2024 में, केंद्र सरकार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच हुए त्रिपक्षीय समझौते के पश्चात् इसके क्रियान्वयन का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

उद्देश्य: इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य दक्षिणी राजस्थान की नदियों (चंबल और उसकी सहायक नदियों जैसे कुन्नू, पार्वती, कालीसिंध) के अतिरिक्त मानसूनी जल को राज्य के उन 13 जिलों में स्थानांतरित करना है, जहाँ जल की कमी है।

लाभान्वित जिले: अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, सवाई माधोपुर, जयपुर, अजमेर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां और झालावाड़।

लक्ष्य: इस परियोजना से 2051 तक इन 13 जिलों में पेयजल तथा 2.8 लाख हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

वर्तमान स्थिति (2025): समझौते के बाद, परियोजना के विस्तृत रिपोर्ट (DPR) को एकीकृत किया जा रहा है और विभिन्न घटकों, जैसे नवनेरा बांध, पर निर्माण कार्य प्रगति पर है। केंद्र सरकार द्वारा 90% वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे परियोजना को गति मिली है।

मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाएं

जवाई बांध: यह बांध लूनी नदी की सहायक जवाई नदी पर पाली के सुमेरपुर में स्थित है। इसका निर्माण जोधपुर के महाराजा उम्मेदसिंह ने 1946 में आरंभ करवाया था। इसे ‘मारवाड़ का अमृत सरोवर’ भी कहा जाता है। जवाई बांध में जल की आवक बढ़ाने हेतु इसे उदयपुर की सेई परियोजना से जोड़ा गया है।

मेजा बांध: यह भीलवाड़ा के मांडलगढ़ कस्बे में कोठारी नदी पर स्थित है। इससे भीलवाड़ा शहर को पेयजल की आपूर्ति होती है।

पांचना बांध: यह करौली जिले के गुड़ला गाँव में मिट्टी से निर्मित एक प्रमुख बांध है। इसमें भद्रावती, बरखेड़ा, अटा, माची और भैसावर नामक पाँच नदियाँ आकर मिलती हैं। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के आर्थिक सहयोग से बनाया गया था।

मानसी वाकल परियोजना: यह राजस्थान सरकार और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की एक संयुक्त परियोजना है। इसमें निर्मित 4.6 किमी लंबी सुरंग राजस्थान की प्रमुख जल सुरंगों में से एक है।

परवन वृहद बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना: यह झालावाड़ जिले में परवन नदी पर निर्माणाधीन एक महत्वपूर्ण परियोजना है। इससे झालावाड़, बारां और कोटा जिलों के 637 गाँवों की 2 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि में सिंचाई तथा 1,821 गाँवों को पेयजल उपलब्ध होगा।

पेयजल और सिंचाई संबंधित योजनाएं

अटल भूजल योजना: 25 दिसंबर 2019 को प्रारंभ की गई यह योजना भारत सरकार और विश्व बैंक की 50:50 की भागीदारी वाली एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से भूजल संसाधनों का सतत प्रबंधन करना है। राजस्थान के 17 जिले इस योजना में शामिल हैं।

राजीव गांधी जल संचय योजना: 20 अगस्त 2019 को आरंभ की गई इस योजना का उद्देश्य वर्षा जल का अधिकतम संग्रहण, संरक्षण और उपलब्ध जल का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना है।

मिशन अमृत सरोवर: भविष्य के लिए जल संरक्षण की दृष्टि से 24 अप्रैल 2022 को यह मिशन प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवरों (तालाबों) का विकास एवं कायाकल्प किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0: इस अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ 2023-24 में किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण कर गाँवों को जल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY): ‘हर खेत को पानी’ के लक्ष्य के साथ 2015-16 में शुरू की गई इस योजना का प्रमुख उद्देश्य सिंचाई में निवेश को समन्वित करना और कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना है। इसके अंतर्गत ‘प्रति बूंद अधिक फसल’ (Per Drop More Crop) घटक के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप एवं फव्वारा) को बढ़ावा दिया जा रहा है।

अस्वीकरण : इस लेख में दी गई जानकारी जुलाई 2025 तक उपलब्ध सार्वजनिक स्रोतों, रिपोर्टों और समाचारों पर आधारित है। परियोजनाओं की स्थिति और आंकड़ों में समय के साथ परिवर्तन संभव है।