भारत के संविधान की उद्देशिका

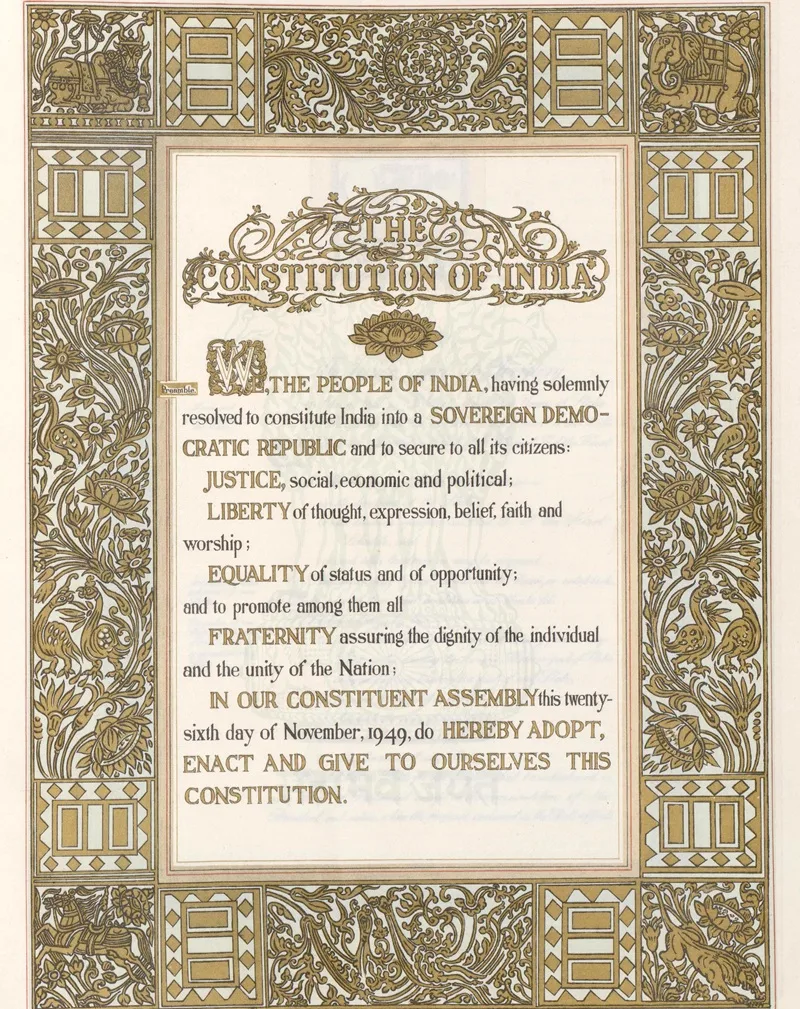

भारत के संविधान की प्रस्तावना संविधान का प्रारंभिक भाग है जो देश के आदर्शों और लक्ष्यों को परिभाषित करती है। यह भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है और सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की गारंटी देती है।

प्रस्तावना क्या है

उद्देशिका/प्रस्तावना किसी संविधान का प्रारंभिक परिचय होती है और उसके आदर्शों एवं लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करती है। सर्वप्रथम, इसे अमेरिकी संविधान में शामिल किया गया था। भारतीय संविधान की उद्देशिका का आधार पं. जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव था, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया। इसी उद्देश्य प्रस्ताव के अनुरूप संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव द्वारा उद्देशिका का प्रारूप निर्मित किया गया।

उद्देशिका संविधान का सारतत्व है। यह संविधान के मूल स्रोत, शासन व्यवस्था के स्वरूप एवं संवैधानिक उद्देश्यों की स्पष्ट व्याख्या करती है। न्यायमूर्ति सुब्बाराव के अनुसार, “उद्देशिका किसी विधायी अधिनियम के मूलभूत आदर्शों एवं अभिलाषाओं को दर्शाती है।” यह किसी भी विधेयक के उद्देश्य एवं नीतियों को समझने में सहायता प्रदान करती है।

उच्चतम न्यायालय के अनुसार, उद्देशिका संविधान निर्माताओं की मूलभूत विचारधारा को समझने की एक प्रमुख कुंजी है। संविधान निर्माण के दौरान उनके उद्देश्य एवं उच्च नैतिक मानकों को भारतीय संविधान में किस प्रकार समाहित किया गया, यह जानने के लिए उद्देशिका का अध्ययन आवश्यक है।

Key Facts

| तथ्य | विवरण |

|---|---|

| प्रस्तुतकर्ता | पं. जवाहरलाल नेहरू |

| प्रस्तुति दिनांक | 13 दिसंबर 1946 |

| स्वीकृति दिनांक | 22 जनवरी 1947 |

| संविधान अंगीकरण | 26 नवंबर 1949 |

| संशोधन की संख्या | 1 बार (42वां संशोधन, 1976) |

| जोड़े गए शब्द | समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता |

संविधान की उद्देशिका (Preamble of the Constitution)

हम, भारत के लोग,

भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष

लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को-

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता

प्राप्त कराने के लिये, तथा उन सब में

व्यक्ति की गरिमा और [राष्ट्र की एकता और अखंडता] सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिये

दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

उद्देशिका के मूल तत्व

संविधान के अधिकार का स्रोत (Source of Rights of Constitution)

उद्देशिका के अनुसार, संविधान के अधिकारों का प्राथमिक स्रोत भारत की जनता है। भारतीय नागरिक ही राजनीतिक सत्ता के प्रमुख आधार हैं। उन्होंने अपनी सर्वोच्च इच्छा को संविधान के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। अर्थात्, सरकार की समस्त शक्ति भारत के नागरिकों से ही प्राप्त होती है। इस प्रकार, भारतीय जनमानस एक संप्रभु शक्ति के रूप में कार्य करता है।

भारत का स्वरूप (Nature of India)

भारत का संविधान राष्ट्र के स्वरूप को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। इसके अनुसार, भारत एक—

- प्रभुत्व-संपन्न (Sovereign)

- समाजवादी (Socialist)

- पंथनिरपेक्ष (Secular)

- लोकतांत्रिक (Democratic)

- गणराज्य (Republic)

प्रभुत्व-संपन्न (Sovereign)

उद्देशिका यह स्पष्ट करती है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। संप्रभुता का तात्पर्य यह है कि राज्य को प्रत्येक क्षेत्र में निर्णय लेने की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होती है। इस अधिकार पर किसी भी आंतरिक अथवा बाह्य सत्ता का कोई नियंत्रण नहीं होता।

स्वतंत्रता से पूर्व भारत, राष्ट्रकुल (Commonwealth) का सदस्य था और ब्रिटिश सर्वोच्चता को स्वीकार करता था। अतः स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राष्ट्रकुल की सदस्यता को लेकर भारत की संप्रभुता पर प्रश्न उठाया गया। किंतु सत्य यह है कि 26 जनवरी, 1950 को जब संविधान लागू हुआ, तब ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थिति पूर्णतः समाप्त हो गई। संविधान में भारत को गणराज्य घोषित किया गया, जिसका अर्थ यह था कि यहाँ का राज्याध्यक्ष अर्थात् राष्ट्रपति, जनता द्वारा निर्वाचित होगा तथा भारत के नागरिकों को ब्रिटिश सम्राट के प्रति कोई निष्ठा नहीं रखनी होगी।

राष्ट्रकुल की सदस्यता के संदर्भ में 27 अप्रैल, 1949 को लंदन में आयोजित प्रधानमंत्री सम्मेलन में पं. नेहरू ने स्पष्ट किया कि भारत, पूर्णतः स्वतंत्र एवं गणराज्य बनने के बावजूद राष्ट्रकुल का सदस्य बना रहेगा। यह सदस्यता स्वतंत्र राष्ट्रों के सहयोगी संगठन के रूप में होगी और भारत सम्राट को मात्र प्रतीकात्मक स्वीकृति प्रदान करेगा।

वर्तमान में राष्ट्रकुल के स्वरूप में भी परिवर्तन आ चुका है। अब इसके सभी सदस्य स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र हैं और यह एक स्वैच्छिक संगठन है। यह भारत पर कोई भी बाध्यता नहीं थोपता, जिससे भारत की संप्रभुता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भारत जब चाहे, अपनी इच्छा से राष्ट्रकुल से पृथक हो सकता है। पं. नेहरू के शब्दों में— “यह एक स्वैच्छिक समझौता है और इसे स्वेच्छा से समाप्त किया जा सकता है।”

समाजवादी (Socialist)

42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान की उद्देशिका में ‘समाजवादी’ शब्द जोड़ा गया। समाजवाद की कोई निश्चित परिभाषा देना कठिन है, क्योंकि विभिन्न विद्वानों ने इसे भिन्न-भिन्न तरीकों से परिभाषित किया है। इसके सार को स्पष्ट करते हुए कहा जा सकता है कि समाजवाद का उद्देश्य समानता, संपत्ति के समाजीकरण तथा शोषण की समाप्ति में विश्वास करना है।

संविधान की उद्देशिका में उल्लिखित समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद है। इसमें संपत्ति के पूर्ण उन्मूलन अथवा हिंसक साधनों के माध्यम से समाजवादी लक्ष्यों की प्राप्ति जैसे तत्व सम्मिलित नहीं हैं, जो साम्यवाद के अन्य रूपों में देखे जाते हैं। भारतीय समाजवाद में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का समावेश होता है तथा यहाँ लोकतांत्रिक साधनों के माध्यम से समाजवादी लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। इसके अंतर्गत वंचित वर्गों के जीवन-स्तर में सुधार, उनका कल्याण सुनिश्चित करना, संपत्ति के अत्यधिक केंद्रीकरण को रोकने जैसे तत्व सम्मिलित हैं। यह एक अहिंसक समाजवाद है। भारतीय समाजवाद की इन्हीं विशेषताओं के कारण इसे ‘भारतीय समाजवाद’, ‘मार्क्सवाद’ और ‘गांधीवाद’ का समन्वित रूप कहा जाता है, जिसमें झुकाव गांधीवादी विचारधारा की ओर अधिक है।

1991 के आर्थिक सुधारों के अंतर्गत अपनाई गई निजीकरण, उदारीकरण एवं वैश्वीकरण की नीतियों ने भारत के समाजवादी स्वरूप को प्रभावित किया। इसमें निजी क्षेत्र को प्राथमिकता, श्रम कानूनों के कमजोर होने, तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बढ़ते हस्तक्षेप के कारण समाजवाद की अवधारणा में परिवर्तन आया। इस कारण कुछ विद्वान भारत के समाजवादी ढांचे के कमजोर होने की आलोचना करते हैं, परंतु इस निष्कर्ष से पूर्णतः सहमत नहीं हुआ जा सकता।

पंथनिरपेक्ष (Secular)

42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 के माध्यम से संविधान में पंथनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। पंथनिरपेक्षता का तात्पर्य यह है कि धर्म के आधार पर किसी प्रकार का विभाजन नहीं किया जाएगा और सभी धार्मिक समुदायों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा।

एक पंथनिरपेक्ष राज्य की निम्नलिखित मुख्य विशेषताएँ होती हैं—

- राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होना चाहिए।

- धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।

- किसी भी राजकीय कार्य में धार्मिक तत्वों का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

किसी पंथनिरपेक्ष राष्ट्र में व्यक्ति की धार्मिक आस्था पर विचार किए बिना, उसे एक नागरिक के रूप में देखा जाता है। ऐसा राज्य किसी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं देता और न ही किसी धार्मिक गतिविधि में हस्तक्षेप करता है।

भारतीय संदर्भ में पंथनिरपेक्षता

भारतीय पंथनिरपेक्षता, पश्चिमी पंथनिरपेक्षता की भाँति धर्म से पूर्णतः पृथकता की अवधारणा पर आधारित नहीं है। इसके विपरीत, यहाँ सर्वधर्म समभाव की भावना प्रकट होती है। यह केवल धर्म से तटस्थता का सिद्धांत नहीं अपनाता, बल्कि सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण रखता है। इसमें सभी धार्मिक पंथों को समान रूप से सम्मान एवं प्रोत्साहन दिया जाता है।

भारत में अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया है। यह अधिकार सभी नागरिकों को समान रूप से प्राप्त है, चाहे वे किसी भी धर्म को मानने वाले हों।

संविधान में समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार के रूप में वर्णित है। इसके तहत, अनुच्छेद 15 एवं अनुच्छेद 16 के माध्यम से धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को प्रतिबंधित किया गया है।

भारत में, संसद द्वारा धार्मिक कुरीतियों को समाप्त करने के उद्देश्य से कानून बनाए जाते हैं। उदाहरणस्वरूप, तीन तलाक के उन्मूलन हेतु संसद द्वारा अधिनियम पारित किया गया।

भारतीय पंथनिरपेक्षता के महत्त्व को देखते हुए, केशवानंद भारती वाद और मिनर्वा मिल्स वाद में इसे संविधान का आधारभूत लक्षण माना गया है।

लोकतांत्रिक

लोकतांत्रिक (Democratic) ‘लोकतांत्रिक‘ शब्द यह दर्शाता है कि भारत में शासन की सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित है। यहाँ सरकार का संचालन जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है, जो सीधे जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को “जनता की, जनता द्वारा, जनता के लिए सरकार” के रूप में परिभाषित किया था।

लोकतंत्र को दो प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत नागरिक सीधे शासन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, जिसमें विधि-निर्माण तथा प्रशासनिक निर्णय शामिल होते हैं। इसके चार महत्वपूर्ण घटक हैं—जनमत संग्रह (Referendum), पहल (Initiative), प्रत्यावर्तन (Recall) और लोक-निर्णय (Plebiscite)। प्रत्यक्ष लोकतंत्र मुख्यतः छोटे राज्यों के लिए उपयुक्त होता है, जबकि बड़े राष्ट्रों में इसकी व्यावहारिकता सीमित होती है।

अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसे प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है, में नागरिक सीधे शासन करने के बजाय अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रशासनिक निर्णय लेते हैं, जैसा कि भारत में देखा जाता है।

भारत ने प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, क्योंकि इसकी विस्तृत भौगोलिक सीमाएँ एवं विशाल जनसंख्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र की संभावनाओं को सीमित करती हैं। यहाँ जनता वयस्क मताधिकार के माध्यम से एक निश्चित अवधि के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, जो अप्रत्यक्ष रूप से शासन का संचालन करते हैं।

संविधान में लोकतंत्र का उल्लेख केवल राजनीतिक लोकतंत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है। सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना हेतु समान अवसर, नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जैसी व्यवस्थाएँ की गई हैं, जबकि आर्थिक लोकतंत्र की प्राप्ति के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, संसाधनों का न्यायोचित वितरण, तथा रोजगार एवं श्रम अधिकारों को सम्मिलित किया गया है।

गणराज्य

गणराज्य (Republic) उद्देशिका में भारत को गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। गणराज्य वह शासन प्रणाली है, जिसमें सर्वोच्च सत्ता जनता के पास होती है और किसी भी प्रकार के वंशानुगत विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग का अस्तित्व नहीं होता। यहाँ राज्य के सभी सार्वजनिक पद नागरिकों के लिए समान रूप से उपलब्ध होते हैं। गणराज्य में राज्याध्यक्ष का चुनाव वंशानुगत परंपरा के बजाय, जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित अवधि के लिए किया जाता है।

भारत एक गणराज्य है क्योंकि यहाँ का राज्य प्रमुख यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा एक निश्चित अवधि (पाँच वर्ष) के लिए किया जाता है। यह पद सभी नागरिकों के लिए खुला होता है, अर्थात् भारत का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति पद के लिए पात्र हो सकता है। इसके विपरीत, ब्रिटेन गणराज्य नहीं है, क्योंकि वहाँ राज्याध्यक्ष वंशानुगत आधार पर चुना जाता है। अतः ब्रिटेन में लोकतंत्र के साथ वंशानुगत राजतंत्र विद्यमान है, जबकि भारत में लोकतंत्र एवं गणतंत्र दोनों ही शासन तत्त्व मौजूद हैं।

संविधान के उद्देश्य (Objectives of Constitution)

- न्याय

- स्वतंत्रता

- समानता

- बंधुत्व

संविधान की उद्देशिका में न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को इसके मूल उद्देश्य के रूप में उल्लिखित किया गया है। इन उद्देश्यों को निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है।

न्याय (Justice)

संविधान की उद्देशिका में न्याय को एक मूलभूत सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया गया है। यहाँ न्याय की संकल्पना केवल कानूनी न्याय तक सीमित नहीं है, जो न्यायालयों द्वारा प्रदान किया जाता है, बल्कि इसका एक व्यापक अर्थ है। न्याय का आशय समाज में सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त कर प्रत्येक व्यक्ति को उसके वैध अधिकारों की प्राप्ति सुनिश्चित करना है। संविधान में न्याय को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय के रूप में परिभाषित किया गया है।

सामाजिक न्याय (Social Justice)

सामाजिक न्याय का तात्पर्य यह है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान अथवा भाषा के आधार पर भेदभाव न किया जाए। प्रत्येक नागरिक को समान अवसर प्रदान किए जाएं, विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों, जिनमें अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, पिछड़े वर्ग एवं महिलाएँ सम्मिलित हैं। भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए अनेक प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं, जिनमें अनुच्छेद 15 (धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध), अनुच्छेद 16(4) (आरक्षण की व्यवस्था), अनुच्छेद 23 एवं 24 (शोषण के विरुद्ध अधिकार), अनुच्छेद 39 (च) (समान कार्य के लिए समान वेतन) एवं अनुच्छेद 42 (प्रसूति सहायता का प्रावधान) प्रमुख हैं।

सामाजिक न्याय की इसी अवधारणा के आधार पर 103वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सरकारी सेवाओं एवं शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण प्रदान किया गया।

आर्थिक न्याय (Economic Justice)

आर्थिक न्याय का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत आर्थिक आवश्यकताएँ पूरी हों। देश के आर्थिक संसाधनों का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित किया जाए तथा उत्पादन के साधनों पर किसी एक वर्ग का एकाधिकार न हो। साथ ही, अमीर और गरीब के बीच की आर्थिक विषमता को न्यूनतम किया जाए और प्रत्येक नागरिक को रोजगार एवं जीविका के उचित अवसर प्राप्त हों। आर्थिक न्याय की संकल्पना को संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में परिलक्षित किया गया है, जिनमें अनुच्छेद 38(2) (आय की असमानता को कम करने हेतु उपाय), अनुच्छेद 39 (च) (समान कार्य के लिए समान वेतन) एवं अनुच्छेद 43 (श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी सुनिश्चित करना) उल्लेखनीय हैं।

राजनीतिक न्याय (Political Justice)

राजनीतिक न्याय का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक नागरिक को राजनीतिक प्रक्रिया में समान रूप से भाग लेने का अवसर प्राप्त हो। इसके अंतर्गत मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार एवं सार्वजनिक पदों पर चयन का अधिकार सम्मिलित हैं। भारतीय संविधान में राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न प्रावधान किए गए हैं, जिनमें अनुच्छेद 16 (लोक सेवाओं में समान अवसर), अनुच्छेद 325 (धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर मतदाता सूची से बहिष्करण का निषेध) तथा अनुच्छेद 326 (वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन प्रक्रिया) उल्लेखनीय हैं।

संविधान में निहित ये मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक नागरिक को न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व प्राप्त हो, जिससे भारत एक समावेशी, लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक राष्ट्र के रूप में सतत प्रगति कर सके।

स्वतंत्रता (Liberty)

उद्देशिका में स्वतंत्रता को भी संविधान के मूलभूत उद्देश्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। इसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता को सम्मिलित किया गया है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छानुसार किसी भी कार्य को करने एवं बिना किसी बाधा के अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार प्राप्त होगा। साथ ही, राज्य द्वारा इन विषयों में तब तक कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता जब तक कि यह किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित न करे।

संविधान के भाग-3 में उल्लिखित मौलिक अधिकारों में स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधानों को भी सम्मिलित किया गया है। उदाहरणस्वरूप, अनुच्छेद 19 में वाक्-स्वातंत्र्य को सुनिश्चित किया गया है, जबकि अनुच्छेद 25-28 में धर्म और उपासना की स्वतंत्रता को सुरक्षित किया गया है। हालांकि, संविधान द्वारा प्रदान की गई यह स्वतंत्रता पूर्णतः असीमित नहीं है। इन स्वतंत्रताओं पर युक्ति-युक्त निर्बंधन लागू किए गए हैं ताकि किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित न हो।

समानता (Equality)

समानता का तात्पर्य समाज में व्याप्त कृत्रिम एवं अस्वाभाविक विभेदों को समाप्त करने, व्यक्ति विशेष के विशेषाधिकारों को निषिद्ध करने तथा प्रत्येक नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराने से है।

उद्देशिका में प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 14-18 में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इन समानताओं को नागरिकों के लिए सुनिश्चित किया गया है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता के अधिकार की व्यवस्था की गई है, जिसका आशय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति कानून के समक्ष समान होगा एवं किसी के पद अथवा प्रतिष्ठा से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव पर प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के संदर्भ में अवसर की समता का उल्लेख किया गया है, अर्थात राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति में सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होगा। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता की समाप्ति को सुनिश्चित किया गया है, जबकि अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। साथ ही, अनुच्छेद 39 (च) में समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है ताकि समानता को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

इसके अतिरिक्त, संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान भी सम्मिलित किए गए हैं जो राजनीतिक समानता को सुनिश्चित करते हैं। अनुच्छेद 325 के अनुसार धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक को निर्वाचन नामावली में सम्मिलित होने से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 326 के तहत वयस्क मताधिकार को स्वीकार करते हुए राजनीतिक समानता स्थापित करने का प्रयास किया गया है।

बंधुत्व (Fraternity)

उद्देशिका में बंधुत्व को संविधान के चौथे प्रमुख उद्देश्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। संविधान के अनुसार, यह बंधुत्व न केवल व्यक्ति की गरिमा बल्कि राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को भी सुनिश्चित करने वाला होना चाहिए। उद्देशिका में इसे स्पष्ट रूप से ‘व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता’ के रूप में उल्लिखित किया गया है। इस प्रकार, बंधुत्व से यह अपेक्षा की जाती है कि यह व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को संरक्षित करने में सहायक सिद्ध हो।

बंधुत्व का तात्पर्य भ्रातृत्व या भाईचारे से है। भारत जैसे बहुसांस्कृतिक देश में, जहाँ विभिन्न धर्मों, जातियों, भाषाओं एवं नस्लों के लोग एक साथ निवास करते हैं, वहां बंधुत्व की भावना का विकास अत्यंत आवश्यक हो जाता है। इसकी महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए, संविधान के मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत अनुच्छेद 51 (क) में यह उल्लेख किया गया है कि ‘भारत के समस्त नागरिकों में समरसता एवं समान भ्रातृत्व की भावना को विकसित करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से मुक्त हो।’ बंधुत्व की भावना के विकास से समाज में सौहार्द बढ़ता है एवं सामाजिक समरसता को सुदृढ़ किया जाता है।

व्यक्ति की गरिमा (Dignity of the Individual)

व्यक्ति की गरिमा का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक नागरिक को सम्मानजनक एवं गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर प्राप्त हो। अतः संविधान के अनुसार, राज्य का उत्तरदायित्व है कि वह व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संविधान में मौलिक अधिकारों एवं नीति-निर्देशक तत्त्वों के अंतर्गत विभिन्न उपबंध स्थापित किए गए हैं।

संविधान के अनुच्छेद 17 के माध्यम से अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है तथा वर्तमान समय में इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, क्योंकि अस्पृश्यता मानव गरिमा के विरुद्ध मानी जाती है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 21, जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है, उसमें गरिमामय जीवन जीने के अधिकार को भी सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त, नीति-निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 39 (क), अनुच्छेद 42 एवं अनुच्छेद 43 भी व्यक्ति की गरिमा को संरक्षित करने में सहायक सिद्ध होते हैं।

राष्ट्र की एकता एवं अखंडता (Unity and Integrity of the Nation)

किसी भी राष्ट्र के लिए यह अत्यंत महत्त्वपूर्ण होता है कि उसकी एकता एवं अखंडता सुरक्षित रहे। भारत जैसे विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र, विशाल जनसंख्या एवं बहुविविध समाज वाले राष्ट्र के लिए यह और भी अनिवार्य हो जाता है कि उसकी एकता एवं अखंडता अक्षुण्ण बनी रहे।

देश की एकता एवं अखंडता को बनाए रखने के लिए बंधुत्व की भावना को सुदृढ़ करना अत्यंत आवश्यक है। किसी भी देश की आर्थिक उन्नति एवं वहां के नागरिकों की सम्मानजनक स्थिति के लिए राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता का होना नितांत आवश्यक है। संविधान के मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत अनुच्छेद 51 में यह अपेक्षा की गई है कि सभी नागरिक भारत की प्रभुता, एकता एवं अखंडता की रक्षा करेंगे तथा इसे सुदृढ़ बनाए रखेंगे।

भारत के संविधान में उद्देशिका का क्या महत्व है? (Importance of Preamble)

उद्देशिका में उन मौलिक विचारधाराओं और राजनीतिक एवं नैतिक मूल्यों का समावेश किया गया है, जो संविधान की आधारशिला हैं। इसमें संविधान सभा की महान एवं आदर्शवादी दृष्टि को प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त, यह संविधान की रचना में संलग्न विचारकों की आकांक्षाओं एवं कल्पनाओं का परिचायक भी है। सर अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर ने इसे ‘संविधान की उद्देशिका हमारे दीर्घकालिक स्वप्नों की अवधारणा’ के रूप में परिभाषित किया है।

संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य के. एम. मुंशी के अनुसार, ‘उद्देशिका हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का दार्शनिक प्रतिफल है।’ भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम. हिदायतुल्ला ने इसे अमेरिका की स्वतंत्रता घोषणा के समान बताते हुए कहा कि यह केवल एक घोषणा नहीं है, बल्कि इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण है। यह संविधान की आत्मा के रूप में राजनीतिक व्यवस्था की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। इसमें गंभीर संकल्पनाएँ सम्मिलित हैं, जिन्हें क्रांतिकारी परिवर्तन ही परिवर्तित कर सकते हैं।

उद्देशिका की सीमाएँ/आलोचना को समझाइये। (Limitation/Criticism of Preamble)

उद्देशिका को न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं माना गया है, अर्थात इसे न्यायालय के माध्यम से अनिवार्य रूप से लागू नहीं कराया जा सकता, जिससे इसका कानूनी प्रभाव सीमित हो जाता है और इसे व्यावहारिक धरातल से अलग समझा जाता है।

इसमें अनेक ऐसे शब्द सम्मिलित हैं, जिनकी स्पष्ट परिभाषा निर्धारित करना कठिन है, जैसे ‘समाजवादी’ तथा ‘पंथनिरपेक्ष’। इनकी व्याख्या विभिन्न संदर्भों में भिन्न हो सकती है, जिससे संवैधानिक परिभाषा को स्पष्ट करना जटिल हो जाता है।

संविधान के भाग के रूप में उद्देशिका (Preamble as a Part of the Constitution)

उद्देशिका संविधान का अविभाज्य भाग है या नहीं, यह लंबे समय से विवाद का विषय रहा है।

बेरुबाड़ी यूनियन वाद (1960) में, उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि उद्देशिका को संविधान का प्रेरणास्रोत माना जा सकता है, किंतु यह संविधान का अनिवार्य भाग नहीं है। इसके अस्तित्व का संविधान की मूल अवधारणा पर प्रभाव नहीं पड़ता। यह न तो किसी सरकारी शक्ति का स्रोत है और न ही उसे नियंत्रित, प्रतिबंधित या सीमित करने का माध्यम।

केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) के वाद में, उच्चतम न्यायालय ने बेरुबाड़ी मामले के निर्णय को पलटते हुए यह घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का एक अनिवार्य अंग है। न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि उद्देशिका में उल्लिखित उच्चतम आदर्शों को ध्यान में रखते हुए ही संविधान की व्याख्या की जानी चाहिए।

एल.आई.सी. ऑफ इंडिया वाद (1995) में भी, उच्चतम न्यायालय ने पुनः उद्देशिका को संविधान का आंतरिक भाग माना।

यह गौरतलब है कि संविधान सभा ने अन्य संवैधानिक प्रावधानों के साथ उद्देशिका को अंतिम रूप में शामिल किया था। इसे संविधान सभा द्वारा अंतिम चरण में स्वीकृत किए जाने का कारण यह था कि यह संविधान की मूल भावना को परिलक्षित करने का कार्य करता है।

संविधान सभा में जब उद्देशिका को प्रस्तावित किया गया था, तब अध्यक्ष ने यह प्रश्न उठाया था कि क्या इसे संविधान का आधिकारिक अंग माना जाए। इसके पश्चात, संविधान सभा द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया। केशवानंद भारती वाद में उच्चतम न्यायालय की व्याख्या संविधान निर्माताओं की मंशा के अनुरूप रही।

उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है या नहीं? (Can the Preamble be Amended or Not?)

क्या उद्देशिका में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है? यह एक जटिल संवैधानिक प्रश्न रहा है। विभिन्न विचारकों ने इस संबंध में विभिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि उद्देशिका की मौलिकता को अक्षुण्ण रखना आवश्यक है, अन्यथा इसके सिद्धांत कमजोर हो सकते हैं। परंतु, न्यायालयों ने अब यह स्वीकार किया है कि उद्देशिका में संशोधन संभव है।

बेरुबाड़ी वाद (1960)

इस वाद में, उच्चतम न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान निर्माताओं की मंशा को समझने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार किया, लेकिन इसे संविधान का औपचारिक भाग नहीं माना। इसी कारण, न्यायालय ने इसमें संशोधन की संभावना से इंकार कर दिया।

केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)

इस मामले में, यह विचार प्रस्तुत किया गया कि उद्देशिका को संशोधित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसे संविधान का अनिवार्य भाग नहीं माना गया था। किंतु न्यायालय ने इस तर्क को अस्वीकार करते हुए घोषणा की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है और इसे संशोधित किया जा सकता है।

इसी मामले में, न्यायालय ने ‘संविधान के आधारभूत ढांचे’ (Basic Structure) के सिद्धांत की व्याख्या की।

अब तक, उद्देशिका में केवल एक बार संशोधन किया गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 के तहत, इसमें ‘समाजवादी’, ‘पंथनिरपेक्ष’ तथा ‘अखंडता’ जैसे महत्त्वपूर्ण शब्द जोड़े गए।

निष्कर्ष (Conclusion)

उद्देशिका में सम्मिलित संकल्पनाएँ एवं शब्दावली यह स्पष्ट करते हैं कि यह संविधान के उच्चतम आदर्शों, सिद्धांतों एवं दर्शन का प्रतिनिधित्व करती है। इसके उच्च-स्तरीय एवं गरिमापूर्ण शब्द संविधान के पूर्ण सार, विचारधारा, तथा आदर्शों को अभिव्यक्त करते हैं।

संविधान के अन्य प्रावधान एवं अनुच्छेद, उद्देशिका में उल्लिखित विचारों की व्याख्या के रूप में कार्य करते हैं तथा इन मूलभूत तत्वों को ठोस एवं व्यावहारिक स्वरूप प्रदान करने का प्रयास मात्र हैं।

संविधान क्या है

भारत का संविधान एक सर्वोच्च क़ानूनी दस्तावेज़ है, जो देश की शासन व्यवस्था, नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों तथा राज्य की नीति-निर्देशक तत्वों को निर्धारित करता है। यह भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है।

भारत के संविधान की प्रस्तावना क्या है

संविधान की प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है, और उसके सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की गारंटी देती है।

प्रस्तावना क्या है

प्रस्तावना संविधान की प्रस्ताविक घोषणा होती है जो उसके मूल उद्देश्यों और आदर्शों को स्पष्ट करती है। यह संविधान की आत्मा मानी जाती है और इसके मार्गदर्शक सिद्धांतों को प्रस्तुत करती है।

प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था

संविधान की प्रस्तावना को ‘संविधान की आत्मा’ कहा गया है। यह वाक्य न्यायमूर्ति केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिपादित हुआ।

हमारे संविधान में सबसे पहले क्या आता है

भारत के संविधान में सबसे पहले प्रस्तावना आती है, जो संविधान के उद्देश्यों और दर्शन को संक्षेप में दर्शाती है।

मौलिक अधिकार कितने हैं

भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं। इनमें समानता, स्वतंत्रता, शोषण से संरक्षण, धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, और संवैधानिक उपचार का अधिकार शामिल हैं।

मौलिक कर्तव्य क्या है

मौलिक कर्तव्य भारतीय नागरिकों के नैतिक दायित्व हैं, जिनका उद्देश्य देशभक्ति की भावना को प्रोत्साहित करना और राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करना है।

प्रस्तावना को संविधान का भाग कब माना गया था

संविधान की प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न भाग केशवानंद भारती बनाम राज्य केस (1973) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित किया गया।

संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है

संविधान की उद्देशिका में अब तक केवल एक बार संशोधन किया गया है – 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा। इसमें “समाजवादी”, “धर्मनिरपेक्ष” और “राष्ट्रीय एकता और अखंडता” शब्द जोड़े गए थे।

क्या हम प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं

हाँ, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संविधान की मूल संरचना (basic structure) को क्षति पहुँचाए बिना। यह सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती बनाम राज्य केस (1973) में प्रतिपादित किया।

भारत के संविधान में उद्देशिका का क्या महत्व है

उद्देशिका संविधान के मूलभूत सिद्धांतों और आदर्शों का सार है। यह भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है और न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता जैसे उद्देश्यों की पुष्टि करती है। यह संविधान की आत्मा मानी जाती है।

संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए हैं

42वें संविधान संशोधन अधिनियम (1976) के माध्यम से प्रस्तावना में तीन शब्द जोड़े गए:

समाजवादी (Socialist)

धर्मनिरपेक्ष (Secular)

राष्ट्रीय एकता और अखंडता (Unity and Integrity of the Nation)

संविधान की उद्देशिका को कब और संविधान की किस बैठक में लाया गया था

संविधान की उद्देशिका का प्रारूप 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ‘उद्देश्य प्रस्ताव’ के रूप में पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था और इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया।

भूमिका और प्रस्तावना में क्या अंतर है

भूमिका (Preamble) संविधान का वह भाग है जो इसके उद्देश्यों और मूल्यों को सार रूप में व्यक्त करती है। जबकि सामान्य लेखों में “भूमिका” केवल परिचयात्मक भाग होती है, संविधान में यह संविधान की प्रस्तावना के रूप में विधिक महत्व रखती है और इसे संविधान की आत्मा माना जाता है।

26 नवंबर को क्या मनाया जाता है

26 नवंबर को संविधान दिवस (Constitution Day) मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1949 को संविधान को स्वीकृत और अंगीकृत किया गया था।

अनुच्छेद 368 क्या है

अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को निर्धारित करता है। इसके अंतर्गत संसद को यह अधिकार है कि वह संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सके, किन्तु मूल संरचना को बनाए रखते हुए।

प्रस्तावना में संशोधन कैसे किया जाता है

प्रस्तावना में संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत ही किया जाता है। यह संसद द्वारा विशेष बहुमत और कुछ मामलों में राज्य विधानसभाओं की सहमति से होता है। परन्तु यह संशोधन संविधान की मूल संरचना को प्रभावित नहीं कर सकता।

प्रस्तावना को संविधान में कब जोड़ा गया था

प्रस्तावना संविधान के प्रारंभिक भाग के रूप में 26 नवंबर 1949 को ही संविधान में सम्मिलित की गई थी। यह संविधान के लागू होने के साथ ही 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुई।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है

“संप्रभु” (Sovereign) शब्द यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी शक्ति या नियंत्रण से स्वतंत्र है।

भारत में संविधान की आवश्यकता और महत्व क्या है

संविधान भारत की शासन प्रणाली, अधिकारों, कर्तव्यों और न्याय व्यवस्था को निर्धारित करता है। यह नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता सुनिश्चित करता है तथा देश की लोकतांत्रिक संरचना की नींव है।

संविधान दिवस का क्या महत्व है

संविधान दिवस का उद्देश्य भारत के संविधान की महत्ता को समझाना और नागरिकों में संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूकता फैलाना है। यह 26 नवंबर को मनाया जाता है।