क्या आप RPSC RAS, REET या Patwari परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? तो “Rajasthan Ka Itihas” (History of Rajasthan) आपके syllabus का सबसे important हिस्सा है। लेकिन इतिहास को रटने से पहले, यह समझना ज़रूरी है कि हमें यह इतिहास मिला कहाँ से? इस article में हम Sources of Rajasthan History (राजस्थान का इतिहास जानने के स्रोत) का गहन अध्ययन करेंगे। हम पुरातात्विक स्रोतों (Archaeological Sources) जैसे कि Shilalekh (Inscriptions) और Sikke (Coins) से लेकर साहित्यिक स्रोतों तक, हर उस topic को cover करेंगे जहाँ से exams में प्रश्न बनते हैं। चलिए, अपनी तैयारी को एक new edge देते हैं!

राजस्थान के ऐतिहासिक स्रोत

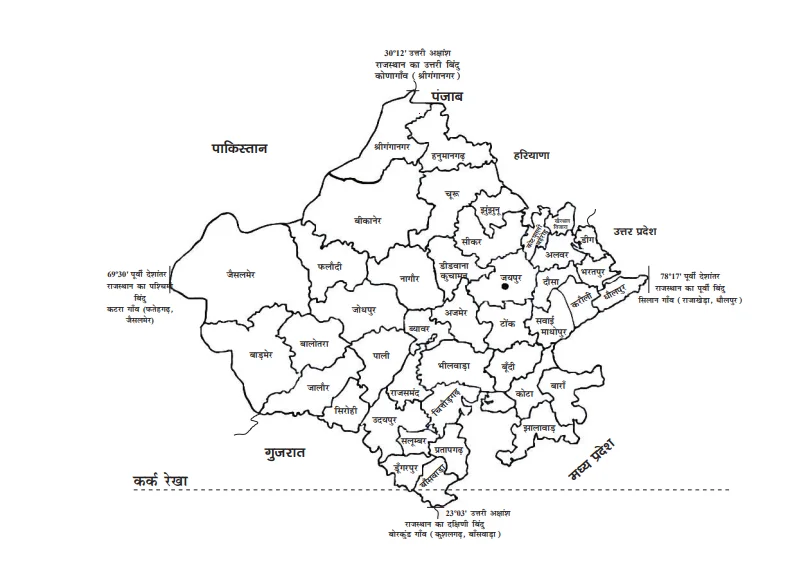

इतिहास शब्द का तात्पर्य उस वृत्तांत से है जो निश्चित रूप से घटित हुआ हो। वैश्विक स्तर पर, इतिहास के प्रणेता के रूप में यूनान के हेरोडोटस को मान्यता प्राप्त है, जिन्होंने लगभग 2500 वर्ष पूर्व “हिस्टोरिका” नामक मौलिक ग्रन्थ की रचना की थी। भारतीय संदर्भ में, महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास को भारतीय इतिहास का जनक माना जाता है। वहीं, कर्नल जेम्स टॉड को राजस्थान के इतिहास का जनक होने का श्रेय दिया जाता है; उनके कार्य ने राजपूताना के इतिहास को एक व्यवस्थित ढाँचा प्रदान किया।

ऐतिहासिक स्रोतों को अध्ययन की सुविधा के लिए दो प्राथमिक श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है: पुरातात्विक तथा साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख, मुद्राएँ, ताम्रपत्र, स्मारक और उत्खनित सामग्री शामिल हैं। साहित्यिक स्रोतों को भाषा के आधार पर संस्कृत, राजस्थानी, हिन्दी, फारसी तथा प्राकृत/जैन साहित्य में वर्गीकृत किया जा सकता है, जो तत्कालीन समाज और संस्कृति पर गहन प्रकाश डालते हैं।

राजस्थान के इतिहास को जानने के स्रोत

| पुरातात्विक स्रोत | पुरालेखागारिय स्रोत | साहित्यिक स्रोत |

|---|---|---|

| शिलालेख | हकीकत बही | राजस्थानी साहित्य |

| ताम्रपत्र | हुकूमत बही | संस्कृत साहित्य |

| सिक्के | कमठाना बही | फारसी साहित्य |

| स्मारक एवं भवन | खरीता बही | विदेशी यात्रियों के वृतांत |

| चित्रकला |

पुरातात्विक स्रोत

राजस्थान के इतिहास के अध्ययन हेतु पुरातात्विक स्रोत सर्वाधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। इनमें मुख्य रूप से उत्खनन से प्राप्त सामग्री, अभिलेख, सिक्के, स्मारक, ताम्रपत्र, भवन, मूर्तियाँ और चित्रकला जैसी वस्तुएँ आती हैं। इन महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोतों के उत्खनन, सर्वेक्षण, संग्रहण, अध्ययन और प्रकाशन से संबंधित कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया जाता है। इस आवश्यक विभाग की स्थापना वर्ष 1861 ई. में अलेक्जेन्डर कनिंघम के नेतृत्व में की गई थी। राजस्थान के भूभाग में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम वर्ष 1871 ई. में आरंभ करने का श्रेय ए. सी. एल. कार्लाइल को जाता है।

राजस्थान से संबंधित प्रमुख पुरातात्विक स्रोत निम्नलिखित हैं:

शिलालेख/अभिलेख

पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत अभिलेख एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जिसका मुख्य कारण उनका तिथियुक्त एवं समसामयिक होना है। प्रारंभिक अभिलेखों की भाषा मुख्यतः संस्कृत रही है, जबकि मध्यकालीन अभिलेखों में संस्कृत के साथ-साथ फारसी, उर्दू और राजस्थानी जैसी क्षेत्रीय भाषाओं का भी प्रयोग देखने को मिलता है। वे अभिलेख, जिनमें केवल किसी शासक की उपलब्धियों का यशोगान होता है, ‘प्रशस्ति’ कहलाते हैं।

अभिलेखों के अध्ययन को ‘एपिग्राफी‘ (पुरालेखशास्त्र) कहा जाता है। अभिलेखों में शिलालेख, स्तम्भ लेख, गुहालेख, मूर्तिलेख और पट्टलेख आदि सम्मिलित हैं, जो पत्थर, धातु या अन्य कठोर सतहों पर उकेरे जाते थे। भारत में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मौर्य सम्राट अशोक के हैं, जो प्राकृत (मागधी) भाषा एवं मुख्यतः ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं (अन्य लिपियाँ खरोष्ठी, अरेमाइक और यूनानी हैं)। शक शासक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख भारत में संस्कृत भाषा का प्रथम ज्ञात अभिलेख है। राजस्थान के अभिलेखों की मुख्य भाषा संस्कृत एवं राजस्थानी रही है। इनकी लेखन शैली गद्य-पद्य मिश्रित है तथा लिपि महाजनी, हर्षकालीन और नागरी रही है, जिसमें नागरी लिपि का प्रयोग विशेष रूप से किया गया है।

राजस्थान के इतिहास से संबंधित कुछ प्रमुख अभिलेख निम्नलिखित हैं:

- अशोक का भाब्रू लेख: जयपुर के निकट बैराठ (विराटनगर) से प्राप्त यह लेख अशोक द्वारा बौद्ध धर्म में आस्था प्रकट करने की पुष्टि करता है। यह एक निर्णायक साक्ष्य है। वर्तमान में यह लेख कोलकाता के संग्रहालय में संरक्षित है। अशोक का यह लेख पाली भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में है। कनिंघम इस महत्वपूर्ण शिलालेख को अध्ययन हेतु कोलकाता ले गए थे।

घोसुण्डी का लेख: चित्तौड़गढ़ जिले से प्राप्त यह लेख राजस्थान में वैष्णव (भागवत) सम्प्रदाय से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख माना जाता है, जो द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का है। इसकी भाषा संस्कृत एवं लिपि ब्राह्मी है। यह वैष्णव धर्म के प्रसार का एक मौलिक प्रमाण है।

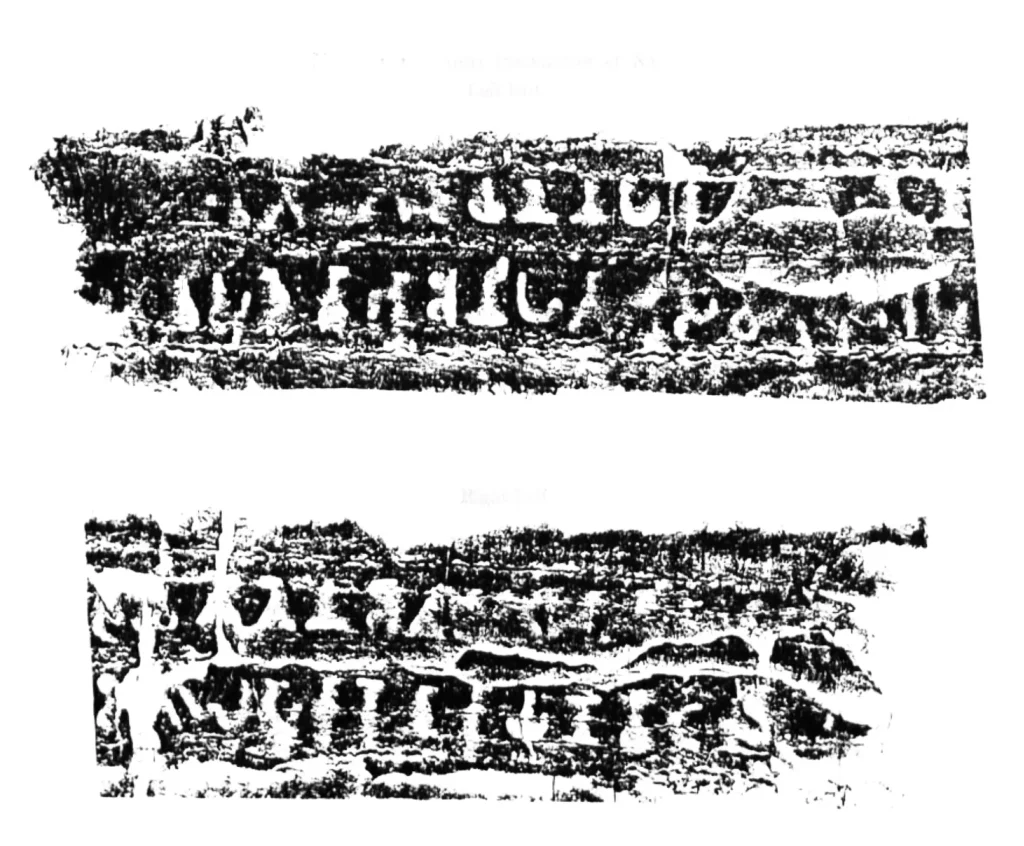

बरली का शिलालेख: यह शिलालेख राजस्थान का प्राचीनतम ज्ञात शिलालेख कहलाता है। इसे अजमेर से लगभग 35 किलोमीटर दूर बरली गाँव के निकट भिलोट माता के मंदिर से प्राप्त किया गया था। यह द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का है तथा ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है।

- मानमोरी अभिलेख (चित्तौड़गढ़): यह उल्लेखनीय अभिलेख मौर्य वंश से संबंधित है। इसका प्रशस्तिकार नागभट्ट का पुत्र पुष्य था तथा इसे उत्कीर्ण करने वाला करूण का पौत्र शिवादित्य था। इसमें चित्रांगद मौर्य का उल्लेख मिलता है, जिसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माता माना जाता है। इसमें चार मौर्य राजाओं—महेश्वर, भीम, भोज एवं मान का वर्णन है। इसमें अमृत मंथन की पौराणिक कथा और उससे संबंधित कर का भी उल्लेख है। कहा जाता है कि जब कर्नल जेम्स टॉड इसे इंग्लैंड ले जा रहे थे, तो जहाज में असंतुलन के कारण उन्हें इसे समुद्र में फेंकना पड़ा।

- नांदसा यूप-स्तम्भ लेख (225 ई.): नांदसा, भीलवाड़ा का एक गाँव है, जहाँ एक गोलाकार स्तम्भ स्थापित है, जो लगभग 12 फीट ऊँचा और साढ़े पाँच फीट की परिधि में है। यह उस काल की धार्मिक प्रथाओं का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है।

- बड़वा यूप अभिलेख (238-39 ई.), कोटा: बड़वा ग्राम (कोटा) में स्थित यह अभिलेख संस्कृत भाषा एवं उत्तरी ब्राह्मी लिपि में है। यह मौखरि राजाओं का सबसे पुराना और पहला ज्ञात अभिलेख है। यूप यज्ञ-अनुष्ठानों से संबंधित एक प्रकार का स्तम्भ होता था।

- नगरी का शिलालेख (424 ई.): इस लेख को डॉ. डी.आर. भंडारकर ने नगरी में उत्खनन के दौरान प्राप्त किया था। इसे वर्तमान में अजमेर संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। इसकी भाषा संस्कृत और लिपि नागरी है। इसका संबंध विष्णु पूजा के लिए निर्मित एक विशिष्ट स्थान से है।

- भ्रमरमाता का लेख (490 ई.): छोटी सादड़ी (प्रतापगढ़) में स्थित भ्रमरमाता मंदिर से 17 पंक्तियों का एक संस्कृत पद्य लेख प्राप्त हुआ है, जो पाँचवीं शताब्दी की राजनीतिक स्थिति को समझने में अत्यंत सहायक है। इसमें गौरवंश तथा औलिकर वंश के शासकों का वर्णन मिलता है।

- बसन्तगढ़ का लेख (625 ई.): सिरोही जिले के बसंतगढ़ से प्राप्त वि.सं. 682 का यह लेख राजा वर्मलात के समय का है। यह उस काल की सामन्त प्रथा पर कुछ प्रकाश डालता है, जो एक महत्वपूर्ण सामाजिक व्यवस्था थी।

- सांमोली शिलालेख (646 ई.): यह शिलालेख मेवाड़ के भोमट क्षेत्र के सांमोली गाँव से प्राप्त हुआ है। यह लेख मेवाड़ के गुहिल शासक शीलादित्य के समय का (वि.सं. 703) है। इसकी भाषा संस्कृत तथा लिपि कुटिल है। इससे यह संकेत मिलता है कि जावर के निकट अरण्यगिरि में ताँबे और जस्ते की खानों का कार्य इसी युग में आरंभ हुआ होगा, जो आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था।

- अपराजित का शिलालेख (661 ई.): यह लेख नागदा गाँव के कुंडेश्वर मंदिर से मिला है। संस्कृत भाषा में रचित गुहिल शासक अपराजित का यह लेख गुहिलों की निरंतर विजयों के विषय में सूचना प्रदान करता है।

- कणसवा अभिलेख (738 ई.), कोटा: इस अभिलेख में मौर्यवंशी राजा धवल का उल्लेख मिलता है। यह माना जाता है कि धवल राजस्थान में अंतिम मौर्यवंशी शासक थे।

- मण्डौर अभिलेख (837 ई.), जोधपुर: यह गुर्जर नरेश ‘बाउक’ की प्रशस्ति है। इसमें गुर्जर-प्रतिहारों की वंशावली तथा विष्णु एवं शिव पूजा का उल्लेखनीय वर्णन किया गया है।

- घटियाला शिलालेख (861 ई.): जोधपुर के निकट घटियाला नामक स्थान पर एक जैन मंदिर के समीप स्थित स्तम्भ पर चार लेखों का समूह उत्कीर्ण है। संस्कृत भाषा में रचित इस लेख में प्रतिहार शासक कक्कुक की उपलब्धियों का वर्णन है। इसमें ‘मग’ जाति के ब्राह्मणों का भी विशेष उल्लेख है, जो उस समय के वर्ण विभाजन का द्योतक है।

- मिहिरभोज की ग्वालियर प्रशस्ति (880 ई.): गुर्जर-प्रतिहारों के लेखों में सर्वाधिक उल्लेखनीय मिहिरभोज का ग्वालियर अभिलेख है, जो एक प्रशस्ति के रूप में है। यद्यपि इसमें कोई तिथि अंकित नहीं है, तथापि यह प्रतिहार वंश के शासकों की राजनीतिक उपलब्धियों और उनकी वंशावली को जानने का एक मुख्य साधन है।

- प्रतापगढ़ अभिलेख (946 ई.), प्रतापगढ़: इस अभिलेख में गुर्जर-प्रतिहार नरेश महेन्द्रपाल की महत्वपूर्ण उपलब्धियों का वर्णन किया गया है।

- बिजौलिया शिलालेख (1170 ई., भीलवाड़ा): गुणभद्र द्वारा रचित इस अभिलेख में सांभर (शाकम्भरी) एवं अजमेर के चौहानों का विस्तृत वर्णन है। इसके अनुसार, चौहानों के आदिपुरुष वासुदेव चाहमान ने 551 ई. में शाकम्भरी में चाहमान (चौहान) राज्य की स्थापना की तथा सांभर झील का निर्माण करवाया। उसने अहिच्छत्रपुर (नागौर) को अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाया। इस लेख में चौहानों को वत्सगोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है, जो उनके वंश की उत्पत्ति पर एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।

- अचलेश्वर प्रशस्ति: इस वृहद प्रशस्ति में अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति का उल्लेख है और यह वर्णित है कि परमारों का मूल पुरुष धूमराज था।

- लूणवसही (आबू-देलवाड़ा) की प्रशस्ति (1230 ई.): यह प्रशस्ति पोरवाड़ जातीय शाह वस्तुपाल और तेजपाल द्वारा निर्मित आबू के देलवाड़ा स्थित लूणवसही मंदिर में लगी है। संस्कृत भाषा में रचित यह प्रशस्ति उस काल की स्थापत्य और धार्मिक समृद्धि का उत्कृष्ट उदाहरण है।

- नेमिनाथ (आबू) के मंदिर की प्रशस्ति (1230 ई.): यह प्रशस्ति भी देलवाड़ा के नेमिनाथ मंदिर में लगी है, जिसे तेजपाल ने बनवाया था। इसमें परमार शासकों तथा वस्तुपाल और तेजपाल के वंशों का वर्णन है।

- चीरवा अभिलेख (1273 ई., उदयपुर): 51 श्लोकों का यह संस्कृत शिलालेख मेवाड़ के गुहिलवंशी शासकों की समरसिंह के काल तक की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है।

- श्रृंगीऋषि का शिलालेख (1428 ई.): मेवाड़ क्षेत्र से प्राप्त यह लेख गुहिल वंश की जानकारी देने के साथ-साथ राजस्थान की प्राचीन भील जनजाति के सामाजिक जीवन पर भी प्रकाश डालता है।

- रणकपुर प्रशस्ति (1439 ई.): रणकपुर के प्रसिद्ध जैन चौमुखा मंदिर में लगी यह प्रशस्ति बताती है कि मंदिर का निर्माता दीपा था। इस उल्लेखनीय लेख में बापा रावल से लेकर महाराणा कुम्भा तक के मेवाड़ नरेशों का वर्णन मिलता है।

- कीर्तिस्तम्भ प्रशस्ति (1440-1448 ई.), चित्तौड़गढ़: इसके प्रशस्तिकार महेश भट्ट थे। यह महाराणा कुंभा की एक विस्तृत प्रशस्ति है, जिसमें बापा रावल से लेकर कुंभा तक की वंशावली और उनकी उपलब्धियों का वर्णन है। इसमें कुंभा की अनेक उपाधियों जैसे- महाराजाधिराज, अभिनव भरताचार्य, हिन्दू सुरताण, रायरायन, राणो रासो, छापगुरु, दानगुरु, राजगुरु और शैलगुरु का उल्लेख है।

- कुंभलगढ़ प्रशस्ति (1460 ई.), राजसमन्द: इसके उत्कीर्णक कवि महेश थे। इसमें गुहिल वंश का वर्णन है और बापा रावल को विप्रवंशीय (ब्राह्मण) बताया गया है। यह मेवाड़ के महाराणाओं की वंशावली को विशुद्ध रूप से जानने का एक महत्वपूर्ण साधन है।

- रायसिंह प्रशस्ति (1594 ई.), बीकानेर: जैन मुनि जैता द्वारा रचित इस प्रशस्ति में राव बीका से लेकर राव रायसिंह तक के बीकानेर के शासकों की उपलब्धियों का वर्णन है। इसके अनुसार, बीकानेर दुर्ग का निर्माण राव रायसिंह ने अपने मंत्री कर्मचन्द की देखरेख में करवाया था।

- आमेर का लेख (1612 ई.): मानसिंह प्रथम के इस लेख में कछवाहा वंश को ‘रघुवंशतिलक’ कहा गया है। इसमें मानसिंह द्वारा जमवारामगढ़ दुर्ग के निर्माण का भी उल्लेख है।

- जगन्नाथराय प्रशस्ति (1652 ई.), उदयपुर: कृष्ण भट्ट द्वारा रचित यह प्रशस्ति उदयपुर के जगन्नाथराय (जगदीश) मंदिर में लगी है। इसमें बापा रावल से लेकर जगतसिंह सिसोदिया तक के गुहिल शासकों का वर्णन है।

- राजसिंह प्रशस्ति (1676 ई.), राजसमंद: इसके रचयिता रणछोड़भट्ट तैलंग थे। इसे राजसमंद झील की ‘नौ चौकी’ पाल पर 25 श्याम शिलाओं पर उत्कीर्ण किया गया है। यह विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी जाती है। इसमें बापा रावल से लेकर राजसिंह तक के शासकों की वंशावली और उल्लेखनीय उपलब्धियाँ वर्णित हैं। इसमें मुगल-मेवाड़ संधि जैसी महत्वपूर्ण घटनाओं का भी जिक्र है।

फारसी शिलालेख

- ढाई दिन का झोपड़ा का लेख: अजमेर में स्थित इस इमारत पर फारसी भाषा में इसके निर्माताओं के नाम अंकित हैं। यह भारत के प्राचीनतम फारसी लेखों में से एक है।

- धाई-बी-पीर की दरगाह का लेख (1303 ई.): चित्तौड़ से प्राप्त इस फारसी लेख से ज्ञात होता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद उसका नाम अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर ‘खिज्राबाद’ कर दिया था।

- शाहबाद का लेख (1679 ई.): बारां जिले से प्राप्त यह लेख मुगल शासक औरंगजेब द्वारा गैर-मुस्लिम जनता पर जजिया कर लगाने की पुष्टि करता है, जो उसकी कर नीति की जानकारी का एक प्रमुख स्रोत है।

ताम्र-पत्र

ताम्र-पत्र मुख्य रूप से भूमि अनुदान से संबंधित दस्तावेज हैं। जब कोई शासक अपने सामंत, अधिकारी, ब्राह्मण या किसी अन्य व्यक्ति को भूमि दान में देता था, तो उसे सनद के रूप में एक ताम्र-पत्र पर अंकित किया जाता था। भारत में भूमिदान की यह प्रथा सर्वप्रथम सातवाहन शासकों द्वारा ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को भूमि देने से आरंभ हुई। प्रारंभ में इन ताम्र-पत्रों की भाषा संस्कृत होती थी, किंतु बाद में स्थानीय भाषाओं का प्रयोग भी होने लगा। इस प्रकार की भूमि प्रायः सभी करों से मुक्त होती थी। कालान्तर में ऐसे अनुदानों ने सामंतवाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे केंद्रीय सत्ता का नियंत्रण शिथिल हुआ।

भूमि की माप के लिए ‘बीघा’ तथा ‘हल’ जैसे शब्दों का प्रयोग होता था। फसलों को सियालू (शीतकालीन) एवं ऊनालू (ग्रीष्मकालीन) तथा बाद में रबी व खरीफ में वर्गीकृत किया जाता था।

राजस्थान के कुछ प्रमुख ताम्र-पत्र:

- चीकली ताम्र-पत्र (1483 ई.): इससे किसानों से वसूल की जाने वाली विविध ‘लाग-बाग’ (करों) का पता चलता है। यह उस समय की कृषि-अर्थव्यवस्था को समझने के लिए आवश्यक है।

- पुर का ताम्र-पत्र (1535 ई.): यह ताम्र-पत्र महाराणा विक्रमादित्य के समय का है। इसमें हाड़ी रानी कर्मावती द्वारा जौहर में प्रवेश करते समय दिए गए भूमि अनुदान की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, जो चित्तौड़ के द्वितीय साके के समय निर्धारण में सहायक है।

- खेरादा ताम्र-पत्र (1437 ई.): महाराणा कुंभा के समय का यह ताम्र-पत्र उस काल की प्रचलित मुद्रा और धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डालता है।

सिक्के (मुद्राशास्त्र)

सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स (मुद्राशास्त्र) कहा जाता है। भारत में सिक्कों का प्रचलन लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। ये प्रारंभिक मुद्राएँ, जो उत्खनन में खंडित अवस्था में मिली हैं, ‘आहत मुद्राएँ’ या ‘पंचमार्क सिक्के’ कहलाती हैं। कौटिल्य के ‘अर्थशास्त्र’ में इन्हें ‘पण’ या ‘कार्षापण’ कहा गया है। ये अधिकांशतः चाँदी धातु के बने होते थे।

भारत में सर्वप्रथम लेखयुक्त स्वर्ण सिक्के इंडो-ग्रीक (हिन्द-यवन) शासकों ने जारी किए। शक शासकों ने चाँदी के तथा सातवाहन शासकों ने सीसे और पोटीन के सिक्के चलाए। राजपूताना की रियासतों के सिक्कों पर केब ने 1893 ई. में ‘द करेंसीज ऑफ दि हिन्दू स्टेट्स ऑफ राजपूताना’ नामक एक मौलिक पुस्तक लिखी।

- राजस्थान में चौहान वंश ने सर्वप्रथम अपनी मुद्राएँ जारी कीं, जिनमें ताँबे के “द्रम्म” व “विशोपक”, चाँदी के “रूपक” तथा सोने के “दीनार” प्रमुख थे।

- अकबर ने राजस्थान में “सिक्का-ए-एलची” जारी किया और आमेर में सर्वप्रथम टकसाल खोलने की अनुमति प्रदान की।

- रैढ़ (टोंक) से 3075 चाँदी की आहत मुद्राओं का विशाल भंडार मिला है, जो भारत में एक ही स्थान से प्राप्त सबसे बड़ा संग्रह है।

- मालव गणराज्य से संबंधित लगभग 6000 ताँबे के सिक्के नगर (टोंक) से प्राप्त हुए हैं।

- गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार (1821 सिक्के) नगलाछैल (बयाना, भरतपुर) से मिला है।

- रंगमहल (हनुमानगढ़) से प्राप्त 105 कुषाणकालीन ताँबे के सिक्कों को ‘मुरंडा’ कहा गया है।

रियासतकालीन सिक्के

| रियासत | प्रमुख सिक्के |

|---|---|

| मेवाड़ | चित्तौड़ी, भिलाड़ी, उदयपुरी, स्वरूपशाही, ढींगला, शाहआलमी |

| जोधपुर | विजयशाही, भीमशाही, गजशाही, लल्लूलिया |

| जयपुर | झाड़शाही, मुहम्मदशाही, हाली |

| बीकानेर | गजशाही, आलमशाही |

| जैसलमेर | अखैशाही, मुहम्मदशाही, डोडिया |

| बूँदी | रामशाही, कटारशाही, चेहरेशाही, ग्यारह-सना |

| कोटा | मदनशाही, हाली, गुमानशाही |

| अलवर | रावशाही, अखैशाही |

| धौलपुर | तमंचाशाही |

| प्रतापगढ़ | सालिमशाही, मुबारकशाही |

चित्रकला

चित्रकला राजस्थान के इतिहास को समझने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं जीवंत स्रोत है। विभिन्न चित्रकला शैलियाँ, जैसे- मेवाड़, मारवाड़, किशनगढ़, बूँदी, कोटा और ढूंढाड़, न केवल कलात्मक अभिव्यक्ति हैं, बल्कि तत्कालीन समाज, संस्कृति, वेशभूषा, रीति-रिवाज, उत्सवों और यहाँ तक कि राजनीतिक घटनाओं का भी दस्तावेजीकरण करती हैं। किशनगढ़ शैली का ‘बणी-ठणी’ चित्र जहाँ एक ओर सौंदर्य और प्रेम का प्रतीक है, वहीं कोटा शैली के शिकार के दृश्य उस क्षेत्र के शासकों की रुचियों और वन्य जीवन को दर्शाते हैं। ये चित्र ऐतिहासिक पात्रों, दरबारी जीवन और आम जन-जीवन की एक सजीव झाँकी प्रस्तुत करते हैं।

पुरालेखागारिय स्रोत

ये स्रोत राजकीय दस्तावेज़ हैं जो शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली पर विस्तृत प्रकाश डालते हैं।

- हकीकत बही: इसमें राजा की दैनिक गतिविधियों और दिनचर्या का लेखा-जोखा होता था।

- हुकूमत बही: इसमें राजा द्वारा जारी किए गए आदेशों और फरमानों की नकल रखी जाती थी।

- कमठाना बही: यह भवन, दुर्ग और अन्य निर्माण कार्यों से संबंधित हिसाब-किताब का रिकॉर्ड था।

- खरीता बही: इसमें रियासतों के बीच हुए पत्राचार का संग्रह होता था, जो अंतर-राज्य संबंधों को समझने के लिए निर्णायक है।

इन अमूल्य बहियों का एक बड़ा संग्रह राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर में सुरक्षित है, जो शोधकर्ताओं के लिए एक प्रमुख केंद्र है।

साहित्यिक स्रोत

राजस्थान का साहित्यिक भंडार अत्यंत समृद्ध है, जो ऐतिहासिक जानकारी का एक अनमोल खजाना है।

राजस्थानी साहित्य

| साहित्य | साहित्यकार |

|---|---|

| पृथ्वीराज रासो | चन्दबरदाई |

| बीसलदेव रासो | नरपति नाल्ह |

| हम्मीर रासो | जोधराज/शारंगधर |

| अचलदास खीची री वचनिका | शिवदास गाडण |

| कान्हड़दे प्रबन्ध | पद्मनाभ |

| नैणसी री ख्यात | मुहणोत नैणसी |

| मारवाड़ रा परगना री विगत | मुहणोत नैणसी |

| पातल और पीथल | कन्हैयालाल सेठिया |

| चेतावणी रा चूंगट्या | केसरीसिंह बारहठ |

संस्कृत साहित्य

| साहित्य | साहित्यकार |

|---|---|

| पृथ्वीराज विजय | जयानक |

| हम्मीर महाकाव्य | नयनचन्द्र सूरि |

| हम्मीर मदमर्दन | जयसिंह सूरि |

| वंश भास्कर / छंद मयूख | सूर्यमल्ल मिश्रण |

| एकलिंग महात्म्य | कान्ह व्यास |

| ललित विग्रहराज | सोमदेव |

फारसी साहित्य

| साहित्य | साहित्यकार |

|---|---|

| खजाइन-उल-फतूह | अमीर खुसरो |

| तुजुक-ए-बाबरी (बाबरनामा) | बाबर |

| हुमायूँनामा | गुलबदन बेगम |

| अकबरनामा / आइन-ए-अकबरी | अबुल फजल |

| तारीख-ए-राजस्थान | कालीराम कायस्थ |

| वाकिया-ए-राजपूताना | मुंशी ज्वाला सहाय |

विदेशी यात्रियों के वृतांत

कर्नल जेम्स टॉड के अतिरिक्त भी अनेक विदेशी यात्रियों ने अपने यात्रा वृतांतों में राजस्थान का वर्णन किया है। बिशप हेबर, विलियम फ्रेंकलिन और जॉर्ज थॉमस जैसे यात्रियों के लेख 18वीं और 19वीं शताब्दी के राजस्थान की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। इन वृतांतों से एक बाहरी दृष्टिकोण मिलता है जो स्थानीय स्रोतों के साथ तुलनात्मक अध्ययन के लिए आवश्यक है।

राजस्थान के प्रमुख संग्रहालय (2025 तक अद्यतनित)

संग्रहालय ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण और प्रदर्शन के मुख्य केंद्र होते हैं।

- अल्बर्ट हॉल संग्रहालय (प्रिंस अलबर्ट म्यूजियम), जयपुर: यह राज्य का प्रथम संग्रहालय है, जिसकी नींव 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स, अल्बर्ट एडवर्ड ने रखी थी।

- राजपूताना म्यूजियम, अजमेर: अकबर के किले (मैग्जीन दुर्ग) में 1908 में स्थापित यह संग्रहालय पुरातात्विक महत्व की वस्तुओं का केंद्र है।

- गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम, बीकानेर: डॉ. एल.पी. टेस्सीटोरी के प्रयासों से स्थापित इस संग्रहालय में पल्लू से प्राप्त सरस्वती की अद्वितीय प्रतिमा दर्शनीय है।

- मेहरानगढ़ संग्रहालय, जोधपुर: मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित यह संग्रहालय पालकियों, हौदों और शाही वेशभूषा का भव्य संग्रह प्रदर्शित करता है।

- उम्मेद भवन पैलेस संग्रहालय, जोधपुर: यहाँ घड़ियों और विंटेज कारों का अनूठा संग्रह है।

- प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर: यह संस्थान हस्तलिखित ग्रंथों और पाण्डुलिपियों के संरक्षण का एक अग्रणी केंद्र है।

- हल्दीघाटी संग्रहालय, राजसमंद: महाराणा प्रताप के जीवन को समर्पित यह एक लोकप्रिय निजी संग्रहालय है।

- विभाजन संग्रहालय (Partition Museum), जयपुर: हाल ही में स्थापित यह महत्वपूर्ण संग्रहालय 1947 के भारत विभाजन की विभीषिका और उससे जुड़ी स्मृतियों को समर्पित है।

| संग्रहालय | स्थान |

|---|---|

| विक्टोरिया हॉल म्यूजियम (अब सरस्वती भवन पुस्तकालय) | गुलाब बाग, उदयपुर |

| सरदार राजकीय संग्रहालय | जोधपुर |

| सिटी पैलेस संग्रहालय | जयपुर |

| सर छोटूराम स्मारक संग्रहालय | संगरिया, हनुमानगढ़ |

| लोक संस्कृति शोध संस्थान (नगरश्री) | चूरू |

| सार्दुल म्यूजियम | लालगढ़ पैलेस, बीकानेर |

| प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय | जयपुर |

| लोक कला मंडल | उदयपुर |

| कालीबंगा संग्रहालय | हनुमानगढ़ |

| जनजाति संग्रहालय (आदिवासी संग्रहालय) | उदयपुर |

| सिटी पैलेस म्यूजियम | उदयपुर |

| राव माधोसिंह ट्रस्ट संग्रहालय | कोटा |

| गुड़ियों का संग्रहालय (Doll Museum) | जयपुर |

| राजस्थान राज्य अभिलेखागार | बीकानेर |

| श्री सरस्वती पुस्तकालय | फतेहपुर, सीकर |

| मीरा संग्रहालय | मेड़ता, नागौर |