राजस्थान के भौतिक विभाग

जर्मन विद्वान अल्फ्रेड वेगनर द्वारा 1912 में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार, पृथ्वी अपनी संरचना के आरंभिक चरण में एक वृहत महाद्वीप, जिसे पैंजिया कहा गया, और एक विशाल महासागर, जिसे पैंथालासा के नाम से जाना गया, में विभाजित थी। समय के साथ, पैंजिया दो भागों में विखंडित हो गया, जिसका उत्तरी भूखंड अंगारालैंड और दक्षिणी भूखंड गोंडवानालैंड के रूप में पहचाना गया। इन दोनों महाद्वीपीय खंडों के मध्य स्थित जलीय क्षेत्र को टेथिस सागर की संज्ञा दी गई। राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय भूभाग तथा वहाँ पाई जाने वाली खारे पानी की झीलें टेथिस सागर के ही अवशेष माने जाते हैं। इसके विपरीत, राजस्थान का मध्यवर्ती पर्वतीय क्षेत्र एवं दक्षिणी पठारी भूभाग गोंडवानालैंड के ही हिस्से हैं।

भौतिक प्रदेशों की उत्पत्ति से संबंधित महत्वपूर्ण काल/युग

राजस्थान प्रदेश की भूवैज्ञानिक बनावट भारत के अन्य क्षेत्रों के परिप्रेक्ष्य में विशिष्ट है, क्योंकि यहाँ एक ओर अति प्राचीन प्री-कैम्ब्रियन कल्प की चट्टानों से निर्मित अरावली पर्वतमाला विद्यमान है, तो वहीं दूसरी ओर पवन द्वारा निक्षेपित नवीनतम मृदा भी उपस्थित है। अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं में प्राचीन ग्रेनाइट और नीस जैसी चट्टानें मिलती हैं, और साथ ही, देहली एवं विंध्य-समूह की चट्टानें भी पाई जाती हैं। हाड़ौती का पठार वस्तुतः मालवा के पठार का ही एक विस्तार है, जबकि दूसरी ओर बनास, माही और चंबल के बेसिन भी मौजूद हैं। राजस्थान की भूगर्भीय संरचना की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ आर्कियन तथा प्री-कैम्ब्रियन युग की संरचनाएँ एक साथ देखने को मिलती हैं।

राजस्थान की भूगर्भीय संरचना में भौमकीय कालानुक्रम के अनुसार कई परिवर्तन हुए हैं, जो इस क्षेत्र की शैल संरचना से स्पष्ट होते हैं। यहाँ की भूवैज्ञानिक संरचना का विश्लेषण क्रमशः आद्य महाकल्प, पुराजीवी महाकल्प, मध्यजीवी महाकल्प और नवजीवी महाकल्प (भू-गर्भिक युगों) के संदर्भ में किया जा सकता है।

| काल/युग | आयु | भौतिक अवशेषों की उत्पत्ति |

|---|---|---|

| प्री-कैंब्रियन काल | 57 करोड़ से 480 करोड़ वर्ष पहले | अरावली पर्वत श्रेणी, देहली महासमूह की चट्टानें (रायलो श्रेणी (मकराना का संगमरमर), अलवर श्रेणी, अजबगढ़ श्रेणी) |

| कैंब्रियन काल | 50 करोड़ से 57 करोड़ वर्ष पहले | |

| कार्बोनिफेरस काल | 28 करोड़ से 36 करोड़ वर्ष पहले | बाप बोल्डर्स बेड (जोधपुर), भादुरा बालुकाश्म |

| पर्मियन काल | 24 करोड़ से 28 करोड़ वर्ष पहले | |

| ट्रियासिक काल | 20 करोड़ से 24 करोड़ वर्ष पहले | |

| जुरैसिक काल | 14 करोड़ से 20 करोड़ वर्ष पहले | लाठी श्रेणी, नेशनल फॉसिल पार्क (जैसलमेर) |

| कीर्टेशियस काल | 6 करोड़ से 14 करोड़ वर्ष पहले | हाड़ौती का पठार |

| टर्शरी काल (तृतीय कल्प) | 20 लाख से 6 करोड़ वर्ष पहले | बाड़मेर और जैसलमेर के क्षेत्रों में तेल और प्राकृतिक गैस के अथाह भंडार, पलाना और कपूरडी के लिग्नाइट कोयले के भंडार, हिमालय |

| प्लीस्टोसीन युग | 11700 वर्ष से 25 लाख वर्ष पहले | प्लीस्टोसीन प्रारंभिक युग – पूर्वी मैदान, प्लीस्टोसीन उत्तर युग – थार का मरुस्थल |

| क्वाटरनरी काल (चतुर्थ कल्प) | 0 से 20 लाख वर्ष पहले |

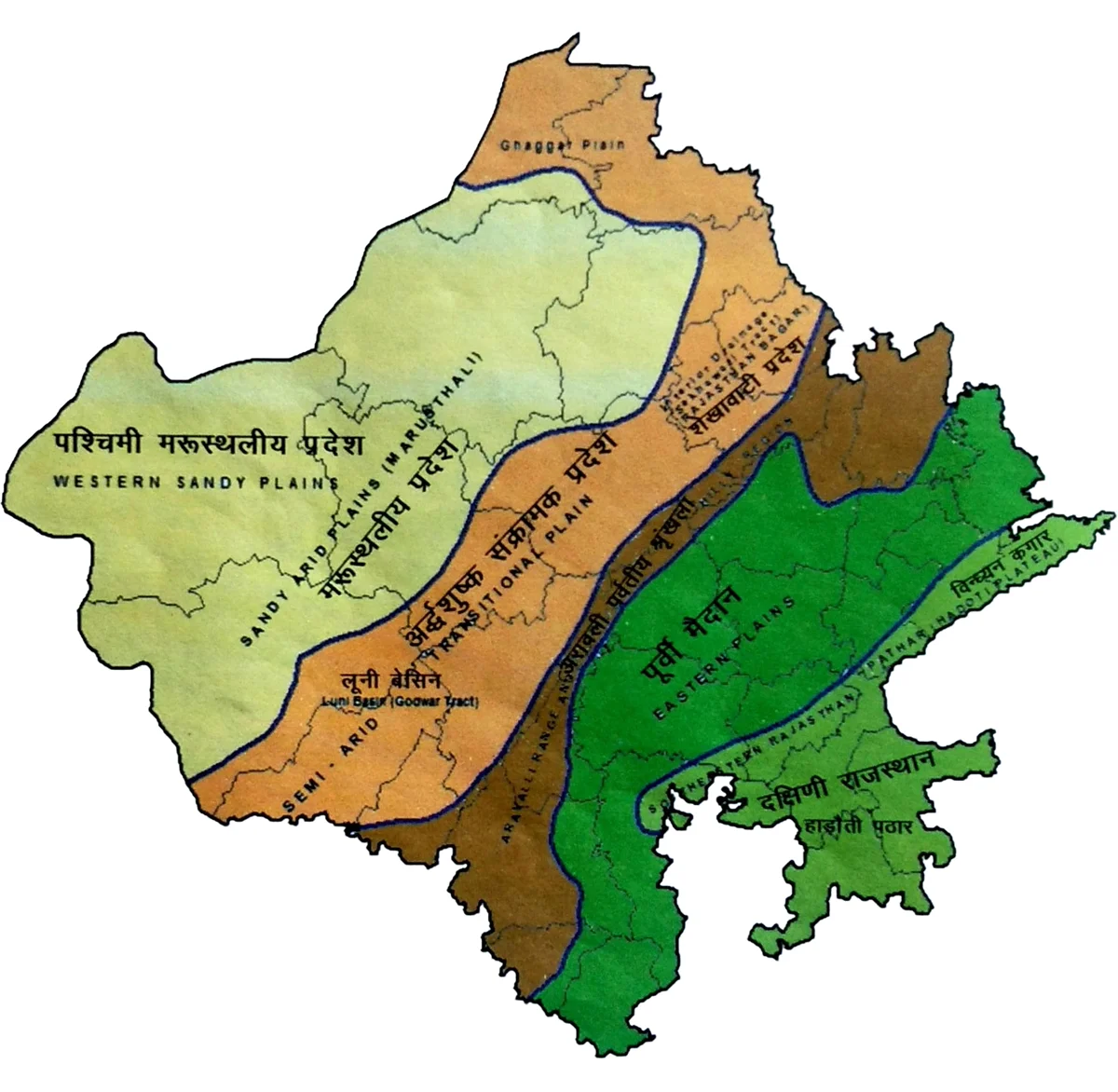

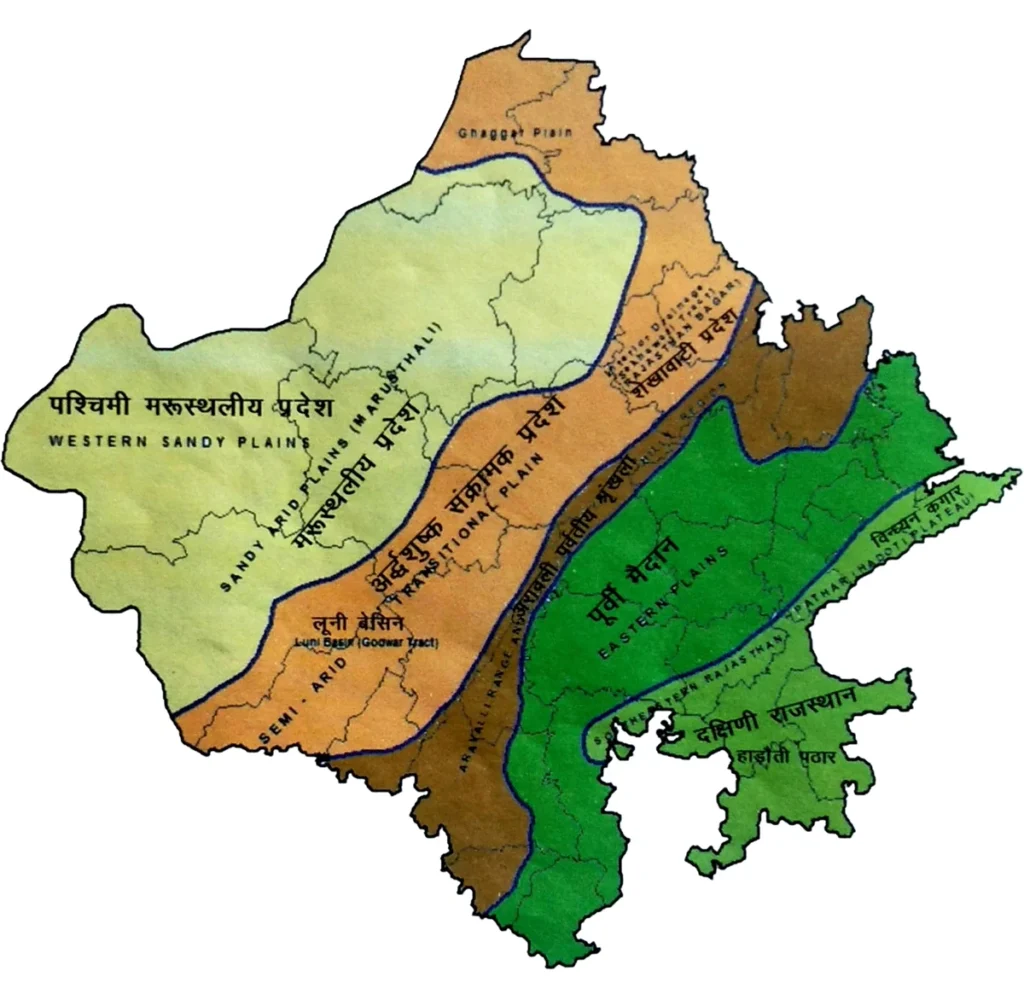

राजस्थान के भौतिक विभाग

राजस्थान को साधारणतया चार प्रमुख भौतिक प्रदेशों में वर्गीकृत किया जाता है:

- पश्चिमी मरूस्थली प्रदेश

- अरावली पर्वतीय प्रदेश

- पूर्वी मैदानी प्रदेश

- दक्षिणी-पूर्वी पठारी भाग

पश्चिमी मरूस्थली प्रदेश

अरावली श्रृंखला के पश्चिमी ओर स्थित राजस्थान का भूभाग एक शुष्क तथा अर्द्धशुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है। यह एक विशिष्ट भौगोलिक इकाई है, जिसे भारत के वृहत मरुस्थल अथवा थार के मरुस्थल की संज्ञा दी जाती है। थार का मरुस्थल विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला और सर्वाधिक वनस्पति युक्त मरुस्थल है। विद्वान ईश्वरी सिंह ने थार के मरुस्थल को ‘रूक्ष क्षेत्र’ कहकर संबोधित किया है। यह प्रदेश राज्य के कुल क्षेत्रफल का 61 प्रतिशत भाग घेरता है और यहाँ राज्य की 40 प्रतिशत जनसंख्या का निवास है। प्राचीन समय में इस भूभाग से सरस्वती नदी का प्रवाह होता था। सरस्वती नदी के प्रवाह मार्ग पर जैसलमेर जिले के चांदन गाँव में एक नलकूप स्थापित किया गया है, जिसे ‘थार का घड़ा’ उपनाम से जाना जाता है।

इस प्रदेश का विस्तार बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, जालौर, नागौर, सीकर, चुरू, झुंझुनूं, अनूपगढ़, फलौदी, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, डीडवाना-कुचामन, सांचौर, हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों तक है। संपूर्ण पश्चिमी मरुस्थलीय भूभाग का उच्चावच एक समान नहीं है, बल्कि इसमें पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। इसी विविधता के आधार पर इसे चार उप-प्रदेशों में विभाजित किया जाता है:

- शुष्क रेतीला अथवा मरुस्थलीय प्रदेश

- लूनी-जवाई बेसिन

- शेखावाटी प्रदेश

- घग्घर का मैदान

शुष्क रेतीला अथवा मरुस्थलीय प्रदेश

इस क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। इसके अंतर्गत जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, फलौदी, बालोतरा, जोधपुर ग्रामीण और चुरू जिलों के पश्चिमी हिस्से शामिल हैं। इस संपूर्ण प्रदेश में बालुका स्तूपों का व्यापक विस्तार देखने को मिलता है।

पश्चिमी रेगिस्तानी भूभाग के जैसलमेर जिले में सेवण घास के विस्तृत मैदान पाए जाते हैं, जो एक भूगर्भीय जल पट्टी के रूप में विख्यात हैं। इस पट्टी को ‘लाठी सीरीज‘ कहा जाता है।

पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र के जैसलमेर जिले में लगभग 18 करोड़ वर्ष प्राचीन वृक्षों के जीवाश्म और अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिन्हें “आकाल वुड फॉसिल्स पार्क” का नाम दिया गया है। पश्चिमी रेगिस्तान के जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर जिलों में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार खोजे गए हैं।

लूनी-जवाई बेसिन

यह एक अर्द्धशुष्क भूभाग है, जहाँ लूनी और उसकी प्रमुख सहायक नदी जवाई के साथ-साथ अन्य सहायक नदियाँ बहती हैं। इसका फैलाव पाली, जालौर, जोधपुर ग्रामीण, ब्यावर और नागौर जिले के दक्षिणी हिस्सों में है। यह एक नदी-निर्मित मैदान है, जिसे मुख्य रूप से लूनी बेसिन के नाम से जाना जाता है।

शेखावाटी प्रदेश

इस क्षेत्र को बांगर प्रदेश के नाम से भी संबोधित किया जाता है। शेखावाटी प्रदेश का विस्तार झुंझुनूं, सीकर, चुरू तथा डीडवाना-कुचामन जिलों में है। इस भूभाग में खारे पानी के अनेक गर्त (रन) स्थित हैं, जिनमें डीडवाना, डेगाना, सुजानगढ़, तालछापर, परीहारा और कुचामन उल्लेखनीय हैं।

घग्घर का मैदान

गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों के मैदानी भूभाग का निर्माण घग्घर नदी के प्रवाह क्षेत्र में आने वाली बाढ़ के कारण हुआ है।

तथ्य

- भारत का सर्वाधिक गर्म क्षेत्र राजस्थान का पश्चिमी शुष्क प्रदेश ही है।

- टीलों के मध्य की निम्न भूमि पर वर्षा का पानी एकत्र हो जाने से निर्मित अस्थायी झीलों को स्थानीय बोली में ‘टाट’ या ‘रन’ कहा जाता है।

- राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राजस्थान के 12 जिलों—श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, चुरू, झुंझुनूं, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, जालौर और सीकर—को रेगिस्तानी घोषित किया है।

- मरुस्थलीय क्षेत्र में पवन की दिशा के समानांतर निर्मित होने वाले बालुका स्तूपों को अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप तथा समकोण पर बनने वाले बालुका स्तूपों को अनुप्रस्थ बालुका स्तूप कहते हैं।

- इर्ग: संपूर्ण रेतीला मरुस्थल (जैसलमेर)।

- हम्माद: संपूर्ण पथरीला मरुस्थल (जोधपुर)।

- रैंग: रेतीला और पथरीला (मिश्रित मरुस्थल)।

रेगिस्तानी क्षेत्र में बालुका स्तूपों के निम्नलिखित प्रमुख प्रकार पाए जाते हैं:

- अनुप्रस्थ: पवन/वायु की दिशा में बनने वाले सीधे बालुका स्तूप।

- अनुदैर्ध्य: आड़े-तिरछे बनने वाले बालुका स्तूप।

- बरखान: रेत के अर्द्धचंद्राकार बालुका स्तूप।

अरावली पर्वतीय प्रदेश

प्रदेश के मध्य भाग में अरावली पर्वत श्रृंखला अवस्थित है, जो विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमालाओं में से एक है। इस पर्वत श्रृंखला का निर्माण प्री-कैम्ब्रियन (पोलियोजोइक) कल्प में हुआ था। यह पर्वतमाला दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व दिशा में विस्तृत है। इस श्रृंखला की चौड़ाई और ऊँचाई दक्षिण-पश्चिम में अधिक है, जो उत्तर-पूर्व की ओर क्रमशः कम होती जाती है। इसका विस्तार दक्षिण-पश्चिम में गुजरात के पालनपुर से लेकर उत्तर-पूर्व में दिल्ली तक है। राजस्थान में यह श्रृंखला खेडब्रह्मा (सिरोही) से खेतड़ी (नीम का थाना) तक 550 किलोमीटर लंबी है, जो इसकी कुल लंबाई का 80 प्रतिशत है।

अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान को दो असमान हिस्सों में विभाजित करती है। अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार राज्य के सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, दौसा और अलवर जैसे जिलों में है। अरावली पर्वतमाला की समुद्र तल से औसत ऊँचाई 930 मीटर है।

यह प्रदेश राज्य के कुल क्षेत्रफल का 9.3 प्रतिशत है, और यहाँ राज्य की 10 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है।

ऊँचाई के आधार पर अरावली पर्वतमाला को तीन प्रमुख उप-प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है:

- दक्षिणी अरावली प्रदेश

- मध्यवर्ती अरावली प्रदेश

- उत्तरी-पूर्वी अरावली प्रदेश

दक्षिणी अरावली प्रदेश

इसके अंतर्गत सिरोही, उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर और राजसमंद जिले आते हैं। यह पूर्ण रूप से एक पर्वतीय भूभाग है। इसी प्रदेश में गुरुशिखर (1722 मीटर), जो सिरोही जिले के माउंट आबू क्षेत्र में स्थित है, राजस्थान का सर्वोच्च पर्वत शिखर है।

यहाँ की अन्य प्रमुख चोटियाँ इस प्रकार हैं:

सेर (सिरोही) – 1597 मी., देलवाड़ा (सिरोही) – 1442 मी., जरगा – 1431 मी., अचलगढ़ – 1380 मी., कुंभलगढ़ (राजसमंद) – 1224 मी.।

प्रमुख दर्रे (नाल): जीलवा की नाल (पगल्या नाल) – यह मारवाड़ से मेवाड़ जाने का मार्ग प्रदान करता है।

सोमेश्वर की नाल एक अत्यंत संकरा दर्रा है, जबकि हाथी गढ़ा की नाल के समीप ही कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण हुआ है।

सरूपघाट, देसूरी की नाल (पाली), दिवेर एवं हल्दीघाटी दर्रा (राजसमंद) आदि भी यहाँ के महत्वपूर्ण दर्रे हैं।

आबू पर्वत के निकट स्थित उड़िया पठार, आबू से लगभग 160 मीटर अधिक ऊँचा है और यह गुरुशिखर की मुख्य चोटी के नीचे अवस्थित है। जेम्स टॉड ने गुरुशिखर को ‘संतों का शिखर’ की उपाधि दी थी। यह हिमालय और नीलगिरि के मध्य स्थित सबसे ऊँची चोटी है।

दक्षिणी अरावली रेंज की चोटियाँ

| चोटी | स्थान | ऊँचाई |

|---|---|---|

| गुरु शिखर | सिरोही | 1722 मीटर |

| सेर | सिरोही | 1597 मीटर |

| दिलवाड़ा | सिरोही | 1442 मीटर |

| जरगा | उदयपुर | 1431 मीटर |

| अचलगढ़ | सिरोही | 1380 मीटर |

| कुंभलगढ़ | राजसमंद | 1224 मीटर |

| धोनिया | 1183 मीटर | |

| हृषिकेश | 1017 मीटर | |

| कमलनाथ | उदयपुर | 1001 मीटर |

| सज्जनगढ़ | उदयपुर | 938 मीटर |

| लीलागढ़ | 874 मीटर |

मध्यवर्ती अरावली प्रदेश

यह मुख्यतः अजमेर और ब्यावर जिलों में फैला हुआ है। इस भूभाग में पर्वत श्रृंखलाओं के साथ-साथ संकीर्ण घाटियाँ और समतल भूमियाँ भी स्थित हैं। अजमेर के दक्षिण-पश्चिम में तारागढ़ (870 मीटर) और पश्चिम में सर्पिलाकार पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं, जिन्हें नाग पहाड़ (795 मीटर) कहा जाता है।

प्रमुख दर्रे: बर, परवेरियां, शिवपुर घाट, सुरा घाट, देबारी, झीलवाड़ा, कच्छवाली, पीपली, अनरिया आदि।

मध्य अरावली क्षेत्र की चोटियाँ

| चोटी | स्थान | ऊँचाई |

|---|---|---|

| गोरमजी | ब्यावर | 934 मीटर |

| तारागढ़ | अजमेर | 870 मीटर |

| नाग पहाड़ | अजमेर | 795 मीटर |

उत्तरी-पूर्वी अरावली प्रदेश

इस भूभाग का विस्तार जयपुर, जयपुर ग्रामीण, नीम का थाना, कोटपूतली, खैरथल-तिजारा, दौसा तथा अलवर जिलों में है। इस क्षेत्र में अरावली की श्रेणियाँ निरंतर न होकर दूर-दूर तक फैली हुई हैं। यहाँ की पहाड़ियों की सामान्य ऊँचाई 450 से 700 मीटर के मध्य है। इस प्रदेश की प्रमुख चोटियों में रघुनाथगढ़ (सीकर) – 1055 मी., खोह (जयपुर) – 920 मी., भेराच (अलवर) – 792 मी., और बरवाड़ा (जयपुर) – 786 मी. शामिल हैं।

उत्तर-पूर्वी अरावली क्षेत्र की चोटियाँ

| चोटी | स्थान | ऊँचाई |

|---|---|---|

| रघुनाथगढ़ | सीकर | 1055 मीटर |

| खोह | जयपुर ग्रामीण | 920 मीटर |

| भैरच | अलवर | 792 मीटर |

| बड़वारा | जयपुर | 786 मीटर |

| बाबई | नीम का थाना | 780 मीटर |

| बिलाली | अलवर | 775 मीटर |

| मनोहरपुरा | जयपुर ग्रामीण | 747 मीटर |

| बैराठ | कोटपूतली | 704 मीटर |

| सरिस्का | अलवर | 677 मीटर |

| सिरावास | अलवर | 651 मीटर |

पूर्वी मैदानी भाग

अरावली पर्वत श्रृंखला के पूर्व में पूर्वी मैदानी भूभाग अवस्थित है। राजस्थान का यह पूर्वी खंड एक विस्तृत समतल मैदान के रूप में फैला हुआ है, जिसे पश्चिम से पूर्व की ओर 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा द्वारा विभाजित किया जाता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, जयपुर, दौसा, टोंक, गंगापुर सिटी, डीग, शाहपुरा, भीलवाड़ा और दक्षिण की ओर चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़ जिलों के मैदानी हिस्से सम्मिलित हैं। यह एक नदी बेसिन प्रदेश है, जिसका निर्माण गंगा और यमुना नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से हुआ है। इस मैदान की दक्षिण-पूर्वी सीमा का निर्धारण विंध्यन पठार करता है। इस मैदान में चंबल बेसिन की निम्न भूमियाँ, जैसे बनास का मैदान और मध्य माही घाटी अथवा छप्पन का मैदान, भी शामिल हैं। यद्यपि बनास का मैदान एक जलोढ़ भू-भाग है, तथापि यह एक समप्राय मैदान का उदाहरण है। यह प्रदेश ‘गंगा-यमुना नदी बेसिन‘ का हिस्सा है, अर्थात् इसका निर्माण नदियों द्वारा जमा की गई मृदा से हुआ है। इस क्षेत्र में सिंचाई के लिए कुओं का अधिक उपयोग होता है। इस मैदानी प्रदेश के तीन प्रमुख उप-प्रदेश हैं:

- बनास-बाणगंगा बेसिन

- चंबल बेसिन

- मध्य माही बेसिन

बनास-बाणगंगा बेसिन

बनास और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित यह एक विस्तृत मैदान है। इस मैदान का निर्माण बनास एवं उसकी सहायक नदियों—बाणगंगा, बेड़च, डेन, मानसी, सोडरा, खारी, भोसी, मोरेल आदि—द्वारा हुआ है और इसकी ढलान पूर्व दिशा की ओर है।

चंबल बेसिन

इसके अंतर्गत कोटा, सवाईमाधोपुर, करौली तथा धौलपुर जिलों का भूभाग सम्मिलित है। यद्यपि कोटा का क्षेत्र हाड़ौती में शामिल है, किंतु यहाँ चंबल का मैदानी क्षेत्र भी स्थित है। इस प्रदेश में सवाईमाधोपुर, करौली एवं धौलपुर में चंबल के बीहड़ पाए जाते हैं। यह एक अत्यधिक कटा-फटा भूभाग है, जिसके मध्य समतल क्षेत्र भी स्थित हैं।

मध्य माही बेसिन या छप्पन का मैदान

इसका विस्तार सलूम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में है। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलकर इसी प्रदेश से प्रवाहित होती हुई खंभात की खाड़ी में विलीन हो जाती है। यह क्षेत्र ‘वागड़’ के नाम से जाना जाता है। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्यवर्ती भाग में छप्पन गाँवों का समूह स्थित होने के कारण यह भू-भाग ‘छप्पन के मैदान’ के नाम से भी प्रसिद्ध है।

दक्षिण-पूर्व का पठारी भाग

यह भूभाग राज्य के कुल क्षेत्रफल का 9.6 प्रतिशत आच्छादित करता है तथा यहाँ प्रदेश की 11 प्रतिशत आबादी निवास करती है। राजस्थान के इस क्षेत्र में कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जिले सम्मिलित हैं। इस पठारी भाग की प्रमुख नदी चंबल है, तथा इसकी सहायक नदियाँ पार्वती, कालीसिंध, परवन, निवाज आदि भी इसी पठारी क्षेत्र की नदियाँ हैं। इस भूभाग में औसत वार्षिक वर्षा 80 से 100 सेंटीमीटर होती है। राजस्थान का झालावाड़ जिला राज्य में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला है और यह प्रदेश का एकमात्र अति-आर्द्र जिला है। इस क्षेत्र में मध्यम काली मिट्टी की प्रचुरता है, जो कपास और मूंगफली की खेती के लिए अत्यंत उपयोगी है। यह पठारी भाग अरावली और विंध्याचल पर्वत के मध्य एक “संक्रांति प्रदेश” (Transitional belt) का निर्माण करता है।

दक्षिणी-पूर्वी पठारी भाग को दो मुख्य हिस्सों में विभाजित किया गया है:

- हाड़ौती का पठार – कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़

- विंध्यन कगार भूमि – धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर